ENTRY NAVI

- Home

- 那覇

- 2025-07-10 [PR]

- 2011-05-23 モノレール以前の旭町

- 2011-05-21 崇元寺通り(58年)

- 2011-05-21 桜坂のでき始め

- 2011-05-21 戦後初期の辻

- 2011-05-20 拡張後の国際通り

- 2011-05-14 60年代の沖映通り 2

- 2011-04-30 オランダ屋敷 2

- 2011-04-22 湧田地蔵堂

モノレール以前の旭町

崇元寺通り(58年)

崇元寺通り

[1958年から]5、6年前、泊エンジニア部隊兵めあてに売春婦と仲介男が右往左往していた女林地帯は、部隊が移動してからだいぶ静かになった。今はハーバービューや十貫瀬のほうにくわれている。いま残っている街娼は20人足らず。稼ぎは家主と折半である。

十貫瀬

沖映通りの信号の右側(東)が十貫瀬通り。完全な赤線地帯である。1M幅の小路が四方八方に伸び、長屋が幾棟も並ぶ。売春婦が一部屋を借り、ベッドのほか鏡台・タンス・水屋、窓にカーテンもあり、女らしい雰囲気である。栄町もそうだが、ベッドのシーツや布団は花もよう。若い女の城なのである。はなやかな部屋とは裏腹に外は薄暗く、古ぼけた家壁、看板もネオンもない長屋横町である。それぞれの玄関口に女が一人座っている。

戦後の沖縄世相史 p78(省略と編集)

引用文は58年頃を想定して書かれています。

那覇市内の開放順序はこれ(旧那覇地区の解放順序)ですが十貫瀬あたりは割と早いですね。当時は若い女の巣だったはずですが...

米兵相手の売春街がありますが、それだけではない売春街というのがあったのかどうかという実際はよくわからないところです。泊エンジニア部隊の近くとはいっても米兵ばかりではなく基地労働者も沢山いました(参考:AJ社)。

58年だと那覇市内の基地は少なくなってしまってるのでほとんどは日本人相手だったとは思いますが、最初のころはどうだったのかは気になります。

参考:グダグダ(β) 崇元寺通り(52年) 2 (泊エンジニア部隊のあるころ)

[1958年から]5、6年前、泊エンジニア部隊兵めあてに売春婦と仲介男が右往左往していた女林地帯は、部隊が移動してからだいぶ静かになった。今はハーバービューや十貫瀬のほうにくわれている。いま残っている街娼は20人足らず。稼ぎは家主と折半である。

十貫瀬

沖映通りの信号の右側(東)が十貫瀬通り。完全な赤線地帯である。1M幅の小路が四方八方に伸び、長屋が幾棟も並ぶ。売春婦が一部屋を借り、ベッドのほか鏡台・タンス・水屋、窓にカーテンもあり、女らしい雰囲気である。栄町もそうだが、ベッドのシーツや布団は花もよう。若い女の城なのである。はなやかな部屋とは裏腹に外は薄暗く、古ぼけた家壁、看板もネオンもない長屋横町である。それぞれの玄関口に女が一人座っている。

戦後の沖縄世相史 p78(省略と編集)

引用文は58年頃を想定して書かれています。

那覇市内の開放順序はこれ(旧那覇地区の解放順序)ですが十貫瀬あたりは割と早いですね。当時は若い女の巣だったはずですが...

米兵相手の売春街がありますが、それだけではない売春街というのがあったのかどうかという実際はよくわからないところです。泊エンジニア部隊の近くとはいっても米兵ばかりではなく基地労働者も沢山いました(参考:AJ社)。

58年だと那覇市内の基地は少なくなってしまってるのでほとんどは日本人相手だったとは思いますが、最初のころはどうだったのかは気になります。

参考:グダグダ(β) 崇元寺通り(52年) 2 (泊エンジニア部隊のあるころ)

桜坂のでき始め

昨年[1952年]那覇保健所長当山堅一が平和通りの東台地に住んだころは、岸本印刷所・音楽学校・珊瑚座以外に建物はなかったという。

大宜味村で北部劇場を経営していた山城善光は、島袋光裕・真喜志康忠と共同経営で、鉄筋コンクリートの珊瑚座を52年2月に完工。

同年珊瑚座の向かい側に飲屋が6軒最初にでき、桜坂オリオンも建った。飲み屋は54年に23軒でき、55年には桜坂中通りの十字路一帯には54軒のバーが並んだ。居酒屋はやぼな店となり、しゃれた作りのスタンドバーや、バーテンのいるバー、ボーイやダンサーを抱えているキャバレー、40人のホステスとバンド付きのキャバレーも現れた。

56年にバー・キャバレー・小料理屋が78軒、ホステスは約500人、泡盛を置いているおでん屋・割烹屋が68軒で、女給は約400人。

57年11月23日の午前11時、旅館の石油コンロから出荷した火は6軒を焼いた。59年4月、桜坂で15軒24世帯全焼。

戦後の沖縄世相史 p57〜59(省略と抜粋)

音楽学校は現在の桜坂劇場向かいあたりでしょうか。敷地は後年那覇無尽になってます。

大宜味村で北部劇場を経営していた山城善光は、島袋光裕・真喜志康忠と共同経営で、鉄筋コンクリートの珊瑚座を52年2月に完工。

同年珊瑚座の向かい側に飲屋が6軒最初にでき、桜坂オリオンも建った。飲み屋は54年に23軒でき、55年には桜坂中通りの十字路一帯には54軒のバーが並んだ。居酒屋はやぼな店となり、しゃれた作りのスタンドバーや、バーテンのいるバー、ボーイやダンサーを抱えているキャバレー、40人のホステスとバンド付きのキャバレーも現れた。

56年にバー・キャバレー・小料理屋が78軒、ホステスは約500人、泡盛を置いているおでん屋・割烹屋が68軒で、女給は約400人。

57年11月23日の午前11時、旅館の石油コンロから出荷した火は6軒を焼いた。59年4月、桜坂で15軒24世帯全焼。

戦後の沖縄世相史 p57〜59(省略と抜粋)

音楽学校は現在の桜坂劇場向かいあたりでしょうか。敷地は後年那覇無尽になってます。

戦後初期の辻

都市計画に基づき辻町を区画整理、辻原墓地の墓群は識名霊園に移動させた。そのため今年と翌年[1955〜56年]は建墓ブームになった。しかし、跡地はバーが雲集する歓楽郷になった。Aサインバーはストリップやエロフィルムを見せる。

建築第一号は52年一月に料亭「八月十五夜の茶屋(のち松の下)」の瓦葺き二階建て170坪が完工。

昨年から今年にかけて[1954~55年]建築ラッシュとなり、料亭3軒、バー・キャバレー23軒、女給は約250人である。連れ込み宿が51軒。

戦後の沖縄世相史 p68、69(省略と抜粋)

松の下の経営者、上原栄子は「辻の華」という本を出しています。この人は美貌(だけではないはずですが)でのしあがったのですが、戦前の風貌が木村伊兵衛撮影の「那覇の芸者」という写真で残っています。

確かに美人ですが(自粛)

参考:那覇の芸者 - Google 検索

辻は伝統文化育成・継承の側面もあり売春だけではなかった、というのはよく言われる事です。自分も矯風会のような道徳運動は好きではありませんがそれを抜きにしても酷い面はありました。

内地の遊郭とその後継のような赤線には高利貸の借金による拘束があったと思いますが、戦後沖縄でも売春地帯ではそのようなことが起きています。地方の人間を騙して連れてくる、無法な高利を押しつけ無知につけこんで働かせる等々酷いもんです。

戦前の辻町そばの辻原墓地については下記リンク参照。

参考:グダグダ 辻周辺

参考:グダグダ 辻原

当時の新聞記事にはエロ本など(奇談なんとか)を持込もうとして摘発されている記事があります。エロフィルムも輸入されたんでしょうねぇ。

建築第一号は52年一月に料亭「八月十五夜の茶屋(のち松の下)」の瓦葺き二階建て170坪が完工。

昨年から今年にかけて[1954~55年]建築ラッシュとなり、料亭3軒、バー・キャバレー23軒、女給は約250人である。連れ込み宿が51軒。

戦後の沖縄世相史 p68、69(省略と抜粋)

松の下の経営者、上原栄子は「辻の華」という本を出しています。この人は美貌(だけではないはずですが)でのしあがったのですが、戦前の風貌が木村伊兵衛撮影の「那覇の芸者」という写真で残っています。

確かに美人ですが(自粛)

参考:那覇の芸者 - Google 検索

辻は伝統文化育成・継承の側面もあり売春だけではなかった、というのはよく言われる事です。自分も矯風会のような道徳運動は好きではありませんがそれを抜きにしても酷い面はありました。

内地の遊郭とその後継のような赤線には高利貸の借金による拘束があったと思いますが、戦後沖縄でも売春地帯ではそのようなことが起きています。地方の人間を騙して連れてくる、無法な高利を押しつけ無知につけこんで働かせる等々酷いもんです。

戦前の辻町そばの辻原墓地については下記リンク参照。

参考:グダグダ 辻周辺

参考:グダグダ 辻原

当時の新聞記事にはエロ本など(奇談なんとか)を持込もうとして摘発されている記事があります。エロフィルムも輸入されたんでしょうねぇ。

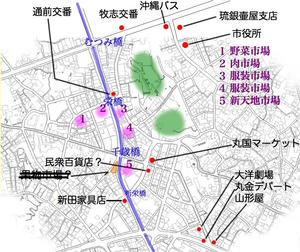

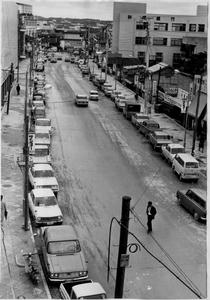

拡張後の国際通り

国際通りは道路幅を拡張されています。引用した文は1955(昭和30)年頃のようすです。

牧志大通りを幅12間の拡張道路に、市は打ち出したが地主に反対され、歩道を含めて10間幅(18M)に落ち着いた。昨年[※1954年]12月5日早朝5時、牧志通り開通式。

ガーブ橋は公募の多数票で53年6月10日むつみ橋に改称した。

牧志のバス停付近は狭い空地を利用したにわか屋台や、ガム・チョコを売る立ち売り少年らで、ときならぬ盛り場風景をかもしている。

国際通りにはリウボウ・山形屋・たから百貨店・友寄百貨店・松坂屋・大越(57年)・民衆百貨店などのデパートが開店した。国際劇場に向かって右となり球陽堂書店、左となりに井筒屋があり、波上のしにせソバ屋である。国際通りの二階に60年頃牧志卓球場ができた。

戦後の沖縄世相史 p66、67(省略と抜粋)

写真はRemembering Okinawaさんから。ちょうど三越あたりから現在のてんぶすを見た感じのアングルで、中央が国際劇場、右手に球陽堂、写真には入っていない右手にたから百貨店があります。友寄百貨店は平和通り入り口そばです。

また大越は後年三越になります。

たから百貨店に関しては下のリンクを参考にして下さい。

参考:グダグダ たから百貨店

波の上の西武門あたりにあった井筒屋の位置はゆたか屋を参照。

この工事で立ち退きになった人達は新しい埋立地であった重民町(現在は前島になっている)に移動しました。

参考:グダグダ 泊港南岸埋立地

卓球場は小さなブームがあったようで、農連そばの水上店舗にもピンポンと書かれた字が残っています。少なくとも80年代には卓球場はもう無く、水上店舗の二階はビリヤード場がいくつかありました。

牧志大通りを幅12間の拡張道路に、市は打ち出したが地主に反対され、歩道を含めて10間幅(18M)に落ち着いた。昨年[※1954年]12月5日早朝5時、牧志通り開通式。

ガーブ橋は公募の多数票で53年6月10日むつみ橋に改称した。

牧志のバス停付近は狭い空地を利用したにわか屋台や、ガム・チョコを売る立ち売り少年らで、ときならぬ盛り場風景をかもしている。

国際通りにはリウボウ・山形屋・たから百貨店・友寄百貨店・松坂屋・大越(57年)・民衆百貨店などのデパートが開店した。国際劇場に向かって右となり球陽堂書店、左となりに井筒屋があり、波上のしにせソバ屋である。国際通りの二階に60年頃牧志卓球場ができた。

戦後の沖縄世相史 p66、67(省略と抜粋)

写真はRemembering Okinawaさんから。ちょうど三越あたりから現在のてんぶすを見た感じのアングルで、中央が国際劇場、右手に球陽堂、写真には入っていない右手にたから百貨店があります。友寄百貨店は平和通り入り口そばです。

また大越は後年三越になります。

たから百貨店に関しては下のリンクを参考にして下さい。

参考:グダグダ たから百貨店

波の上の西武門あたりにあった井筒屋の位置はゆたか屋を参照。

この工事で立ち退きになった人達は新しい埋立地であった重民町(現在は前島になっている)に移動しました。

参考:グダグダ 泊港南岸埋立地

卓球場は小さなブームがあったようで、農連そばの水上店舗にもピンポンと書かれた字が残っています。少なくとも80年代には卓球場はもう無く、水上店舗の二階はビリヤード場がいくつかありました。

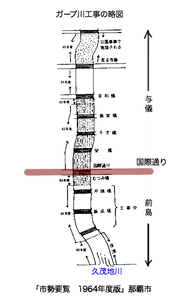

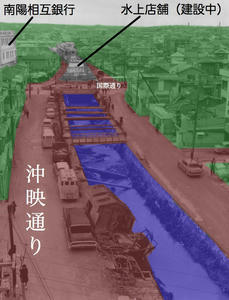

60年代の沖映通り 2

前にガーブー周辺で使った図ですが再掲。

右の図は64年の市制要覧からのもののようで沖映通りは工事中になっています。

Images of Okinawa after World War IIでの年度は68年になっていますが実際の撮影日時とはずれている用に思えます。その関係もあってタイトルを変更しました。

写真のオリジナルはこれで、オリジナルがあるサイトは下記。

http://digicoll.manoa.hawaii.edu/okinawa/Pages/viewtext.php?s=browse&tid=238&route=browseby.php&start=16&city=Naha&by=city&s=browse

Images of Okinawa after World War IIには作業が終わった写真もあります。

この写真が掲載されているアドレスは下記。

http://digicoll.manoa.hawaii.edu/okinawa/Pages/viewtext.php?s=browse&tid=239&route=browseby.php&start=16&city=Naha&by=city

右の図は64年の市制要覧からのもののようで沖映通りは工事中になっています。

Images of Okinawa after World War IIでの年度は68年になっていますが実際の撮影日時とはずれている用に思えます。その関係もあってタイトルを変更しました。

写真のオリジナルはこれで、オリジナルがあるサイトは下記。

http://digicoll.manoa.hawaii.edu/okinawa/Pages/viewtext.php?s=browse&tid=238&route=browseby.php&start=16&city=Naha&by=city&s=browse

Images of Okinawa after World War IIには作業が終わった写真もあります。

この写真が掲載されているアドレスは下記。

http://digicoll.manoa.hawaii.edu/okinawa/Pages/viewtext.php?s=browse&tid=239&route=browseby.php&start=16&city=Naha&by=city

オランダ屋敷 2

オランダ屋敷から続いているようなそうでないような話です。

[南風原]朝保の毎朝の日課は白いスーツに身をつつみ手にはステッキを持ち、[古波蔵]登美さんと手を組んで散歩をすることだった。戦争の傷跡がまだ生々しい那覇の街で、ふたりの姿は目をひいたという。

朝保は那覇市で南風原医院を新たに開業している。場所は泊港に近い安里の高台にあり、港に船が入る様子も手にとるようにわかり、夜になると那覇の夜景が一望できたという。敷地は500坪もあったが、借地である。ここに朝保本人が設計した屋敷と医院を建てた。医院の前には小さいながらも車まわしがある凝った造りだった。この安里は朝保兄弟が貧しい少年期を過ごした村であった。兄弟を女手ひとつで育てた母のためにも、この地で屋敷を構えることができたのは喜びであっただろう。

ここは人々に「オランダ屋敷」と呼ばれた。その理由は、この地に明治末期から大正にかけて、メソジスト派のアメリカ人宣教師シュワルツが暮らしていたからである。(略)南風原医院はここから近い所に建ったため「オランダ屋敷」と呼ばれることになったようだ。

ところが、この医院の問題は高台にあることだった。自動車もそうなかった当時の沖縄で、病人が歩いてこの医院にやってくることは無理だったのだ。このオランダ屋敷の医院はあまり繁盛しなかったという笑い話になっている。

のちに朝保は那覇のメインストリートになった国際通り近くの牧志というところに病院を建てている。

美麗島まで/与那原恵 p208,209(抜粋と引用)

終戦まで台湾で医院を開いていた南風原朝保が沖縄に帰って来てからひらいた南風原医院の話です。文中にも出ていますがオランダ屋敷の敷地ではなく「近く」にあったようです。

「美麗島まで」は南風原朝保の孫にあたる与那原恵さんが家族の歴史をたどった本です。そう言い切ってしまうとそれだけの話でしかないと思われるかもしれないのですが、そういう内容でありながら近代沖縄の歴史を同時に書出すという味わい深いものになっています。

朝保の妻であった登美さんは昭和36年に朝保が死去した後籍を抜いて古波蔵姓に戻り、久茂地に「美栄」という琉球料理店を開きます。登美さんの兄は古波蔵保好さんでこの人は美食家でもありました(説明は改めてします)。

「美栄」は沖縄で高級でおいしくちゃんとした琉球料理を食べようと考える時には必ず名前があがる店です。意外と「ちゃんとした」琉球料理を食べようと思うと選択肢はそれほどないのです。

図の茶線はマカン道、ピンクが大体で推定したオランダ屋敷です(真和志民俗地図による)。南風原朝保のオランダ屋敷はこの近くにあったようですのでお間違いのなきよう。

オランダ屋敷から移った南風原医院は当時の新聞広告を見ると元市役所通り(現グランドオリオン通り)の映画館のそばあたりにあったようです。下図は地図中心363号掲載の図(1955年)を参考に作成しました。

[南風原]朝保の毎朝の日課は白いスーツに身をつつみ手にはステッキを持ち、[古波蔵]登美さんと手を組んで散歩をすることだった。戦争の傷跡がまだ生々しい那覇の街で、ふたりの姿は目をひいたという。

朝保は那覇市で南風原医院を新たに開業している。場所は泊港に近い安里の高台にあり、港に船が入る様子も手にとるようにわかり、夜になると那覇の夜景が一望できたという。敷地は500坪もあったが、借地である。ここに朝保本人が設計した屋敷と医院を建てた。医院の前には小さいながらも車まわしがある凝った造りだった。この安里は朝保兄弟が貧しい少年期を過ごした村であった。兄弟を女手ひとつで育てた母のためにも、この地で屋敷を構えることができたのは喜びであっただろう。

ここは人々に「オランダ屋敷」と呼ばれた。その理由は、この地に明治末期から大正にかけて、メソジスト派のアメリカ人宣教師シュワルツが暮らしていたからである。(略)南風原医院はここから近い所に建ったため「オランダ屋敷」と呼ばれることになったようだ。

ところが、この医院の問題は高台にあることだった。自動車もそうなかった当時の沖縄で、病人が歩いてこの医院にやってくることは無理だったのだ。このオランダ屋敷の医院はあまり繁盛しなかったという笑い話になっている。

のちに朝保は那覇のメインストリートになった国際通り近くの牧志というところに病院を建てている。

美麗島まで/与那原恵 p208,209(抜粋と引用)

終戦まで台湾で医院を開いていた南風原朝保が沖縄に帰って来てからひらいた南風原医院の話です。文中にも出ていますがオランダ屋敷の敷地ではなく「近く」にあったようです。

「美麗島まで」は南風原朝保の孫にあたる与那原恵さんが家族の歴史をたどった本です。そう言い切ってしまうとそれだけの話でしかないと思われるかもしれないのですが、そういう内容でありながら近代沖縄の歴史を同時に書出すという味わい深いものになっています。

朝保の妻であった登美さんは昭和36年に朝保が死去した後籍を抜いて古波蔵姓に戻り、久茂地に「美栄」という琉球料理店を開きます。登美さんの兄は古波蔵保好さんでこの人は美食家でもありました(説明は改めてします)。

「美栄」は沖縄で高級でおいしくちゃんとした琉球料理を食べようと考える時には必ず名前があがる店です。意外と「ちゃんとした」琉球料理を食べようと思うと選択肢はそれほどないのです。

図の茶線はマカン道、ピンクが大体で推定したオランダ屋敷です(真和志民俗地図による)。南風原朝保のオランダ屋敷はこの近くにあったようですのでお間違いのなきよう。

オランダ屋敷から移った南風原医院は当時の新聞広告を見ると元市役所通り(現グランドオリオン通り)の映画館のそばあたりにあったようです。下図は地図中心363号掲載の図(1955年)を参考に作成しました。

湧田地蔵堂

泉崎大ミチ沿いにあった湧田地蔵堂です。

那覇の西町と東町の地は埋立で人口が増えてきた。その土地に首里の巨刹とちがって小さい祠堂がある。恵美須堂・薬師堂・荒神堂、さらに久茂地に才の神(セーヌカン)・湧田の地蔵堂などがあった。この中で湧田の地蔵堂は三叉路の中央にあって赤瓦屋根の中央に擬宝珠をのせた八畳間くらいの平屋だった。正面と左右をあけた石壁で囲まれた中央に石の円柱が立って上部は大きく六角形に切りとって屋根裏を支えている。大正の頃までは数コの石欄と石階も三段はあった。(略)

那覇市史 資料編第2巻中の7 p67

まず泉崎橋から湧田地蔵堂を通って獅子松尾に至る泉崎大道(赤)です。

現在のハーバービューホテルが獅子松尾と呼ばれていて上泉町のはずれにあり、湧田地蔵堂は二中から県庁へ向かう道と泉崎大道が三叉路を造るそばにありました。

右図の水色が湧田地蔵堂、緑色が獅子松尾、オレンジ色が仲里松尾です。

那覇の西町と東町の地は埋立で人口が増えてきた。その土地に首里の巨刹とちがって小さい祠堂がある。恵美須堂・薬師堂・荒神堂、さらに久茂地に才の神(セーヌカン)・湧田の地蔵堂などがあった。この中で湧田の地蔵堂は三叉路の中央にあって赤瓦屋根の中央に擬宝珠をのせた八畳間くらいの平屋だった。正面と左右をあけた石壁で囲まれた中央に石の円柱が立って上部は大きく六角形に切りとって屋根裏を支えている。大正の頃までは数コの石欄と石階も三段はあった。(略)

那覇市史 資料編第2巻中の7 p67

まず泉崎橋から湧田地蔵堂を通って獅子松尾に至る泉崎大道(赤)です。

現在のハーバービューホテルが獅子松尾と呼ばれていて上泉町のはずれにあり、湧田地蔵堂は二中から県庁へ向かう道と泉崎大道が三叉路を造るそばにありました。

右図の水色が湧田地蔵堂、緑色が獅子松尾、オレンジ色が仲里松尾です。

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]