ENTRY NAVI

- Home

- 寄留商人

- 2025-12-01 [PR]

- 2011-10-03 木下藤吉(木下味噌醤油/木下籐吉商店)

- 2011-10-02 小牧薫

- 2011-09-28 保険金五百円受領広告

- 2011-09-24 秋山常盤

- 2011-09-13 白石武八郎

- 2011-09-08 鮫島常太郎

- 2011-09-03 土橋幸次郎

- 2011-08-19 影山萬平

木下藤吉(木下味噌醤油/木下籐吉商店)

戦前の若狭には裁判所向かいの若狭町大通り沿い、タコーヌスージそばに木下醤油という店がありました。

場所はわかさ民俗地図を参考にしています。名称は若狭民俗地図では「木下醤油」、昭和初期の那覇市街図では「味噌醤油木下」となっています。

若狭町大通りはこんな感じ。

若狭町大通りは西武門から潟原までの広い通りである。潟原に向かって右側は、医院、家具店、新聞社などの他、那覇地方裁判所、検事局裁判官舎が目だち、潟原に向かって左側は医院、写真屋、えびす堂、商店、ぬりもの店、しょう油製造業、酒造業、鍛冶屋があってにぎわっていた。若狭大通りは中頭青年からはウーマク(暴れん坊)の多いところとして注目されていた。

この通りは大きな町屋はなく、裁判所と大正時代の島尻郡役所跡に海外移民の宿泊所で三階建ての開洋会館があり、大通りから少し入った若狭町アガリ(東)の海岸近くに那覇市立商業学校があった。

若狭町大通りは中頭方面から砂糖を積んだ馬車がひっきりなしに通り、ときどき西新町の屠獣場に送られる牛を牛バクヨー(博労)たちが曳いてきた。しかし若狭町あたりにきて白い泡を出してへたばっている牛もよく見かけた。

那覇市史資料編第二巻中の7、p299

戦後ですが「目で見る琉球・琉球写真案内 1963年版」には木下藤吉商店の項目があります。

木下藤吉商店

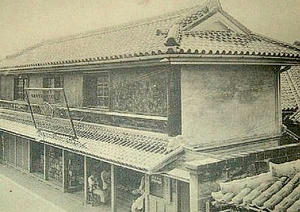

木下味噌醤油工場全景

品質を誇る - ○の味噌醤油

那覇市大道区大通り

目で見る琉球・琉球写真案内 1963年版 p247

※○は

大道大通りは坂下から安里へ向かう通りです。

短いものですが文は写真のそばに付けられたもので、写真には平屋とコンクリートの建物が写っていて、平屋には「味噌醤油醸造元 木下藤吉商店」とあり、コンクリートの方には「木下味噌醤油工場」と書かれています。

下図は沖縄主要地主要商工年鑑(1952)からですがピンポイントな位置はわかりませんのでご注意。

1954年の「沖縄名鑑」に木下藤吉さんの項目がありました。

味噌醤油製造業

木下藤吉

明治25年11月26日生

真和志市大道区7班2号

氏は那覇市若狭町に本籍を有す。

尋常高等小学校を香川県小豆島にて卒え、家事に従事していたが後マル金醤油株式会社に入り、三ヶ年間醤油製造の実地研究を重ね、大正5年沖縄に来島若狭町にて味噌醤油醸造業を経営した。

終戦後昭和20年現住所に移転。

沖縄名鑑(1954)p61 (省略と抜粋)

本籍云々が意味するところが少し謎ですが木下姓は内地姓だと思われます。

場所はわかさ民俗地図を参考にしています。名称は若狭民俗地図では「木下醤油」、昭和初期の那覇市街図では「味噌醤油木下」となっています。

若狭町大通りはこんな感じ。

若狭町大通りは西武門から潟原までの広い通りである。潟原に向かって右側は、医院、家具店、新聞社などの他、那覇地方裁判所、検事局裁判官舎が目だち、潟原に向かって左側は医院、写真屋、えびす堂、商店、ぬりもの店、しょう油製造業、酒造業、鍛冶屋があってにぎわっていた。若狭大通りは中頭青年からはウーマク(暴れん坊)の多いところとして注目されていた。

この通りは大きな町屋はなく、裁判所と大正時代の島尻郡役所跡に海外移民の宿泊所で三階建ての開洋会館があり、大通りから少し入った若狭町アガリ(東)の海岸近くに那覇市立商業学校があった。

若狭町大通りは中頭方面から砂糖を積んだ馬車がひっきりなしに通り、ときどき西新町の屠獣場に送られる牛を牛バクヨー(博労)たちが曳いてきた。しかし若狭町あたりにきて白い泡を出してへたばっている牛もよく見かけた。

那覇市史資料編第二巻中の7、p299

戦後ですが「目で見る琉球・琉球写真案内 1963年版」には木下藤吉商店の項目があります。

木下藤吉商店

木下味噌醤油工場全景

品質を誇る - ○の味噌醤油

那覇市大道区大通り

目で見る琉球・琉球写真案内 1963年版 p247

※○は

大道大通りは坂下から安里へ向かう通りです。

短いものですが文は写真のそばに付けられたもので、写真には平屋とコンクリートの建物が写っていて、平屋には「味噌醤油醸造元 木下藤吉商店」とあり、コンクリートの方には「木下味噌醤油工場」と書かれています。

下図は沖縄主要地主要商工年鑑(1952)からですがピンポイントな位置はわかりませんのでご注意。

1954年の「沖縄名鑑」に木下藤吉さんの項目がありました。

味噌醤油製造業

木下藤吉

明治25年11月26日生

真和志市大道区7班2号

氏は那覇市若狭町に本籍を有す。

尋常高等小学校を香川県小豆島にて卒え、家事に従事していたが後マル金醤油株式会社に入り、三ヶ年間醤油製造の実地研究を重ね、大正5年沖縄に来島若狭町にて味噌醤油醸造業を経営した。

終戦後昭和20年現住所に移転。

沖縄名鑑(1954)p61 (省略と抜粋)

本籍云々が意味するところが少し謎ですが木下姓は内地姓だと思われます。

PR

小牧薫

沖縄県人事録(昭和12)から小牧薫さんの項を抜粋します。

写真は小牧商店でhttp://blogs.yahoo.co.jp/pusan_de/2527443.htmlよりお借りしています。m(_ _)m

小牧薫

肥料商

那覇市旭町5

君は鹿児島県人故小牧藤次郎氏の長男にして、明治35年を以て那覇市に生る。鹿児島商業学校に学び大正13年以降家業を継いで今日に及んで居り、肥料商の傍ら石門通りに日蓄堂を経営し、蓄音機販売店を兼営す。

鹿児島系の2世ですね。明治35(1902)年生まれですから昭和12(1937)年当時では35歳です。

小牧さんは戦後も那覇で商売をしており「目で見る琉球・琉球写真案内 1963年版」に「小牧貿易商事」という会社の代表として名前があります。

昭和38(1963)年当時で61歳ですね。

輸出入貿易業

小牧貿易商事

代表者 小牧薫

那覇市松尾254番地

日本興油興業 泰和株式会社 山形屋産業合名会社 富田商店 末弘株式会社 特約

目で見る琉球・琉球写真案内 1963年版 p205

同一人物かどうかの確認はできていなかったのですが、戦後の小牧さんを知る方から同一人物であり上岡作太郎さんとも懇意であったことをお聞きしました。小牧さんと上岡さんはご近所でもあります。

懇意の仲だったのは数少ない戦前からの寄留商人(の2世)同士なのも理由だったのでしょうか。

写真は小牧商店でhttp://blogs.yahoo.co.jp/pusan_de/2527443.htmlよりお借りしています。m(_ _)m

小牧薫

肥料商

那覇市旭町5

君は鹿児島県人故小牧藤次郎氏の長男にして、明治35年を以て那覇市に生る。鹿児島商業学校に学び大正13年以降家業を継いで今日に及んで居り、肥料商の傍ら石門通りに日蓄堂を経営し、蓄音機販売店を兼営す。

鹿児島系の2世ですね。明治35(1902)年生まれですから昭和12(1937)年当時では35歳です。

小牧さんは戦後も那覇で商売をしており「目で見る琉球・琉球写真案内 1963年版」に「小牧貿易商事」という会社の代表として名前があります。

昭和38(1963)年当時で61歳ですね。

輸出入貿易業

小牧貿易商事

代表者 小牧薫

那覇市松尾254番地

日本興油興業 泰和株式会社 山形屋産業合名会社 富田商店 末弘株式会社 特約

目で見る琉球・琉球写真案内 1963年版 p205

同一人物かどうかの確認はできていなかったのですが、戦後の小牧さんを知る方から同一人物であり上岡作太郎さんとも懇意であったことをお聞きしました。小牧さんと上岡さんはご近所でもあります。

懇意の仲だったのは数少ない戦前からの寄留商人(の2世)同士なのも理由だったのでしょうか。

保険金五百円受領広告

保険金五百円受領広告

故白石武助は常に有隣生命保険会社の被保険人に候処去五月末死亡候処其後右武助の在命中医師及死去後の医師転任不在等に依り本社へ差出べき手続きの書類太きに延引仕り八月初めに至り手続一切那覇東町申込所堀之内寿次郎取次き那覇代理店永山新太郎へ差出最近郵便より本社へ差出相成候九月初保険金全額五百円正に受領候條本社の●実なるを信用せり本社の被保諸君へ謹告す

三十一年九月十五日

大宜味間切塩屋村

鹿児島県人白石武助長男

白石武八郎

亡武助妻白石ミヤ

※●は不明文字

琉球新報 明治31年10月7日(旧字改め/カタカナをひらがなに)

関連:グダグダ(β) 白石武八郎

変わった広告ですが、要約すると医師の不在により保険会社への書類手続きが遅れたが代理店に取り次いでもらって支払いがあったということなんでしょう。

とりあえずは寄留商人の白石武八郎さんの父母の名前がわかるということで記録しておきます。

故白石武助は常に有隣生命保険会社の被保険人に候処去五月末死亡候処其後右武助の在命中医師及死去後の医師転任不在等に依り本社へ差出べき手続きの書類太きに延引仕り八月初めに至り手続一切那覇東町申込所堀之内寿次郎取次き那覇代理店永山新太郎へ差出最近郵便より本社へ差出相成候九月初保険金全額五百円正に受領候條本社の●実なるを信用せり本社の被保諸君へ謹告す

三十一年九月十五日

大宜味間切塩屋村

鹿児島県人白石武助長男

白石武八郎

亡武助妻白石ミヤ

※●は不明文字

琉球新報 明治31年10月7日(旧字改め/カタカナをひらがなに)

関連:グダグダ(β) 白石武八郎

変わった広告ですが、要約すると医師の不在により保険会社への書類手続きが遅れたが代理店に取り次いでもらって支払いがあったということなんでしょう。

とりあえずは寄留商人の白石武八郎さんの父母の名前がわかるということで記録しておきます。

秋山常盤

沖縄県人事録(昭和12)から秋山常盤さんです。

この人を寄留商人と分類していいものか迷いましたがとりあえず。

秋山常盤

那覇市垣花町1ノ2

琉球織物製造 琉球青果移出

君は明治21年原籍地福岡県浮羽郡水分村に生る。明治41年島尻郡女子工業徒弟学校助教諭に招聘されて来県し大正7年退職現業に従事して今日に至る。本県機織界が製造工程に於いて手織より機械織へと飛躍し、更に質的に於いても染料の工夫、斬新な柄の選択等で、とにかくも他県品に伍して今日の地位あるは専ら君の尽力に因るものという敢て過言に非ず。業界への貢献頗る大なり。天資寡黙なれど闊達、然も情誼に厚く、思慮極めて綿密なり、機業の傍ら青果類の県外移出を兼業しこれ亦成績頗る良好なり。趣味は釣。

【家庭】妻ミヤ子さん(明23)、長女秀子さん(大12)あり頗る円満である。

小禄間切立女子実業補習学校[明36] ⇒ 島尻女子工業徒弟学校[明41] ⇒ 廃止

旧制中等教育学校の一覧 (沖縄県) - Wikipedia

県内の実業学校についてはこの論文がまとまっています。島尻女子工業徒弟学校の年表は14ページ。

明治から大正期の沖縄における女子実業教育について(第1報)―女子実業学校とその教育の情況―: University of the Ryukyus Repository

http://ir.lib.u-ryukyu.ac.jp/handle/123456789/7027

息子さんの秋山眞和さんが宮崎で「綾の手紬染織工房」という工房をやっているようです。秋山眞和さんは昭和16年生まれとのことなので最初に引用した沖縄県人事録(昭和12)時点ではまだ生まれていないことになります。

明治42年/熊本県立工業学校染織科卒業後、沖縄県立島尻郡女子工業徒弟学校に奉職

大正7年/上記学校が工業試験場となったため、教職を辞す

大正10年/染織業に展開

昭和2年/撚糸業も併設、首里上布を開発

昭和15年/沖縄県織物組合理事長となる

昭和19年8月/太平洋戦争戦況悪化のため、郷里福岡県田主丸町に強制疎開

昭和19年10月/戦火により無人の那覇市の工場を罹災、沖縄でのすべてを手放す

昭和36年/秋山眞和へ染織業引継ぎ

http://east.tegelog.jp/index.php?itemid=10333 (一部編集)

写真は上記アドレスからで、説明は「沖縄時代の工房(大正11)」となっていますから秋山織物工場なのでしょう。那覇市史の垣花町の説明で秋山織物工場の名があります。

参考:グダグダ(β) 垣花町

綾の手紬染織工房のルーツは沖縄にあります。

秋山眞和の父、秋山常磐が染色業を興したのは、大正年間のことでした。しかし、戦争により、郷里の福岡県田主丸に疎開し、その間に無人の沖縄の工場は戦火に遭い、すべてを失ってしまいました。宮崎での再出発は、昭和26年のことでした。同じく沖縄から疎開して、宮崎に住み続けた約600人の人々は仕事を持てない状況にありました。その人たちの授産施設を作るため、秋山常磐が招かれたのです。沖縄での経験を買われたからです。宮崎で、沖縄の技法による織物が始まりました。

http://east.tegelog.jp/index.php?itemid=10333

興味深い話です。

この人を寄留商人と分類していいものか迷いましたがとりあえず。

秋山常盤

那覇市垣花町1ノ2

琉球織物製造 琉球青果移出

君は明治21年原籍地福岡県浮羽郡水分村に生る。明治41年島尻郡女子工業徒弟学校助教諭に招聘されて来県し大正7年退職現業に従事して今日に至る。本県機織界が製造工程に於いて手織より機械織へと飛躍し、更に質的に於いても染料の工夫、斬新な柄の選択等で、とにかくも他県品に伍して今日の地位あるは専ら君の尽力に因るものという敢て過言に非ず。業界への貢献頗る大なり。天資寡黙なれど闊達、然も情誼に厚く、思慮極めて綿密なり、機業の傍ら青果類の県外移出を兼業しこれ亦成績頗る良好なり。趣味は釣。

【家庭】妻ミヤ子さん(明23)、長女秀子さん(大12)あり頗る円満である。

小禄間切立女子実業補習学校[明36] ⇒ 島尻女子工業徒弟学校[明41] ⇒ 廃止

旧制中等教育学校の一覧 (沖縄県) - Wikipedia

県内の実業学校についてはこの論文がまとまっています。島尻女子工業徒弟学校の年表は14ページ。

明治から大正期の沖縄における女子実業教育について(第1報)―女子実業学校とその教育の情況―: University of the Ryukyus Repository

http://ir.lib.u-ryukyu.ac.jp/handle/123456789/7027

息子さんの秋山眞和さんが宮崎で「綾の手紬染織工房」という工房をやっているようです。秋山眞和さんは昭和16年生まれとのことなので最初に引用した沖縄県人事録(昭和12)時点ではまだ生まれていないことになります。

明治42年/熊本県立工業学校染織科卒業後、沖縄県立島尻郡女子工業徒弟学校に奉職

大正7年/上記学校が工業試験場となったため、教職を辞す

大正10年/染織業に展開

昭和2年/撚糸業も併設、首里上布を開発

昭和15年/沖縄県織物組合理事長となる

昭和19年8月/太平洋戦争戦況悪化のため、郷里福岡県田主丸町に強制疎開

昭和19年10月/戦火により無人の那覇市の工場を罹災、沖縄でのすべてを手放す

昭和36年/秋山眞和へ染織業引継ぎ

http://east.tegelog.jp/index.php?itemid=10333 (一部編集)

写真は上記アドレスからで、説明は「沖縄時代の工房(大正11)」となっていますから秋山織物工場なのでしょう。那覇市史の垣花町の説明で秋山織物工場の名があります。

参考:グダグダ(β) 垣花町

綾の手紬染織工房のルーツは沖縄にあります。

秋山眞和の父、秋山常磐が染色業を興したのは、大正年間のことでした。しかし、戦争により、郷里の福岡県田主丸に疎開し、その間に無人の沖縄の工場は戦火に遭い、すべてを失ってしまいました。宮崎での再出発は、昭和26年のことでした。同じく沖縄から疎開して、宮崎に住み続けた約600人の人々は仕事を持てない状況にありました。その人たちの授産施設を作るため、秋山常磐が招かれたのです。沖縄での経験を買われたからです。宮崎で、沖縄の技法による織物が始まりました。

http://east.tegelog.jp/index.php?itemid=10333

興味深い話です。

白石武八郎

沖縄県人事録(昭和12)からの白石武八郎さんです。

白石武八郎

高炉セメント販売店長石商会

那覇市西本町4ノ37

君は明治27年を以て鹿児島市易居町に生る。幼少年時代を国頭郡大宜味村に育ち、明治43年那覇市立商業学校を卒業せり、徴兵適齢に際し一年志願兵として入営し、大正7年3月陸軍歩兵少尉に任官、同13年3月歩兵中尉に任官し、従七位に叙せられる。目下高炉セメント沖縄販売店長石商会の代表社員として同業界に活躍の傍ら、帝国在郷軍人那覇市聯合分会長及第六師団管下審議員等の公職を有し令名嘖々たるものあり、各方面の信望厚し、天資謹直にして闊達、思想穏健、挺身報国の念に燃え、挙措極めて真摯、非常時局に直面して将来の体制を期待される人物たり。趣味は読書。

【家族】長男 武弘君(大8)、次男 武文君(大13)、長女 英子さん(大10)、次女 佳子さん(昭3)、三女 邦子さん(昭10)の二男三女がある。

石油・ガス関係やカヌチャリゾートを経営している白石さんの曽祖父?ですね。武八郎さんは幼少年時代が大宜味、那覇で商業学校を卒業ということです。家業は何をしていたのか、ずっと沖縄で暮らしていたのかなどわからないことがあります。

名護の徳田球一も鹿児島の2世ですが北部にも寄留商人はそこそこ定着していたんでしょうか?

白石 武博氏(しらいし・たけひろ)

1962年(昭和37)年、沖縄県生まれ。

---

曽祖父が鹿児島出身で、私は「沖縄3代目」。

http://www.shiodomejuku.com/profile/shiraishi.html

「株式会社 白石」の会社沿革では下の様に紹介されていますが、武八郎さんも戦後は復興資材を扱うことから始めたのでしょうか。武治さんとの関係もよくわかりませんがあとで調べてみたいと思います。

1952(昭和27)年6月 故白石武八郎、建設資材販売会社 白石商会設立。

1958年(昭和33)6月 白石商会の社長へ白石武治就任。

http://www.shiraishi-oki.jp/company/index4.html

沖縄戦では中尉として軍務についたようです。

泊高台の上之屋でも内田高射砲隊の陣地構築作業があり、真玉橋の鉄道沿線に沿った小高い丘の防空壕掘りにも従事し、球部隊のあった製菓工場に割り当てられた生徒もいました。隊長は白石武八郎中尉でした。

「白梅 沖縄県立第二高等女学校看護隊の記録」(白梅同窓会)から

http://hb4.seikyou.ne.jp/home/okinawasennokioku/okinawasennosyougen/syougen17.html

【追記】「私の戦後史 第5集」にある嘉手納並裕さんのところに白石武八郎のことが出てきたので引用します。

「マルメマーケット」は今のデパートのようなもので、2階に「沖縄物産館」ができたのが昭和9年。経営者は白石武八郎氏だった。

私の戦後史 第5集(抜粋と編集)

白石武八郎

高炉セメント販売店長石商会

那覇市西本町4ノ37

君は明治27年を以て鹿児島市易居町に生る。幼少年時代を国頭郡大宜味村に育ち、明治43年那覇市立商業学校を卒業せり、徴兵適齢に際し一年志願兵として入営し、大正7年3月陸軍歩兵少尉に任官、同13年3月歩兵中尉に任官し、従七位に叙せられる。目下高炉セメント沖縄販売店長石商会の代表社員として同業界に活躍の傍ら、帝国在郷軍人那覇市聯合分会長及第六師団管下審議員等の公職を有し令名嘖々たるものあり、各方面の信望厚し、天資謹直にして闊達、思想穏健、挺身報国の念に燃え、挙措極めて真摯、非常時局に直面して将来の体制を期待される人物たり。趣味は読書。

【家族】長男 武弘君(大8)、次男 武文君(大13)、長女 英子さん(大10)、次女 佳子さん(昭3)、三女 邦子さん(昭10)の二男三女がある。

石油・ガス関係やカヌチャリゾートを経営している白石さんの曽祖父?ですね。武八郎さんは幼少年時代が大宜味、那覇で商業学校を卒業ということです。家業は何をしていたのか、ずっと沖縄で暮らしていたのかなどわからないことがあります。

名護の徳田球一も鹿児島の2世ですが北部にも寄留商人はそこそこ定着していたんでしょうか?

白石 武博氏(しらいし・たけひろ)

1962年(昭和37)年、沖縄県生まれ。

---

曽祖父が鹿児島出身で、私は「沖縄3代目」。

http://www.shiodomejuku.com/profile/shiraishi.html

「株式会社 白石」の会社沿革では下の様に紹介されていますが、武八郎さんも戦後は復興資材を扱うことから始めたのでしょうか。武治さんとの関係もよくわかりませんがあとで調べてみたいと思います。

1952(昭和27)年6月 故白石武八郎、建設資材販売会社 白石商会設立。

1958年(昭和33)6月 白石商会の社長へ白石武治就任。

http://www.shiraishi-oki.jp/company/index4.html

沖縄戦では中尉として軍務についたようです。

泊高台の上之屋でも内田高射砲隊の陣地構築作業があり、真玉橋の鉄道沿線に沿った小高い丘の防空壕掘りにも従事し、球部隊のあった製菓工場に割り当てられた生徒もいました。隊長は白石武八郎中尉でした。

「白梅 沖縄県立第二高等女学校看護隊の記録」(白梅同窓会)から

http://hb4.seikyou.ne.jp/home/okinawasennokioku/okinawasennosyougen/syougen17.html

【追記】「私の戦後史 第5集」にある嘉手納並裕さんのところに白石武八郎のことが出てきたので引用します。

「マルメマーケット」は今のデパートのようなもので、2階に「沖縄物産館」ができたのが昭和9年。経営者は白石武八郎氏だった。

私の戦後史 第5集(抜粋と編集)

鮫島常太郎

沖縄県人事録(大正5年)から鮫島常太郎さんの項です。

鮫島常太郎

那覇区西本町5ノ3 電話54番

汽船同盟事務所書記長

鹿児島の人、明治元年同市新町に生まる、亡父七兵衛氏の長男にして、七人の兄弟を有するも夫人との間に子なし。普通教育を鹿児島市に於て享けたる後、明治18年東京に出て前田正名氏の書生として同25年まで其家に寄宿す。同27年本県に来りて沖縄開運社に入り、又鹿児島郵船会社の事務を兼ね、同38年開運会社の解散と共に之れを罷め、大正元年同盟事務所書記長となり、現今に及べり。

試みに通堂附近に行いて、通堂名物男の旗頭と聞けば、衆人口を揃へて『アレカ』と答ふ、其の『アレカ』で通るを誰とか爲す、我が鮫島常太郎君其の人なり。体躯矮小のニコニコ然たる好々爺は即ち君にして、其矮躯を同盟事務所に現はすや、所内の卓子に倚つて恰も考へ事を爲すに似たること約2時間余り、斯くて又何処ともなく飄然として出で去る。其日常の斯の如きを観ずれば、何人も其閑散を羨むなるべし、豈計らんや、一間君の如く閑散にして然も君の如く多忙なるは凡そ他に類を見ず。性才子肌にして頗る多能、荀も君に依頼して事を拒絶せられたる事なしと云ふに見れば、其裏面の活動想ふべし、好漢惜むらくは未だ子宝なく、是れ常に君の嘆ずる所たり。杯は好んで手にするにあらず、隅々宴席に連りて少量の酒を用ひんか、陶然として何事も打忘れ、小唄に酔余の快をやり、興至れば浮いて踊ると云ふ、蓋し酒癖無き無邪気さは通堂名物男の名に反かず。

なんか愛されていますね(笑)。

鮫島常太郎

那覇区西本町5ノ3 電話54番

汽船同盟事務所書記長

鹿児島の人、明治元年同市新町に生まる、亡父七兵衛氏の長男にして、七人の兄弟を有するも夫人との間に子なし。普通教育を鹿児島市に於て享けたる後、明治18年東京に出て前田正名氏の書生として同25年まで其家に寄宿す。同27年本県に来りて沖縄開運社に入り、又鹿児島郵船会社の事務を兼ね、同38年開運会社の解散と共に之れを罷め、大正元年同盟事務所書記長となり、現今に及べり。

試みに通堂附近に行いて、通堂名物男の旗頭と聞けば、衆人口を揃へて『アレカ』と答ふ、其の『アレカ』で通るを誰とか爲す、我が鮫島常太郎君其の人なり。体躯矮小のニコニコ然たる好々爺は即ち君にして、其矮躯を同盟事務所に現はすや、所内の卓子に倚つて恰も考へ事を爲すに似たること約2時間余り、斯くて又何処ともなく飄然として出で去る。其日常の斯の如きを観ずれば、何人も其閑散を羨むなるべし、豈計らんや、一間君の如く閑散にして然も君の如く多忙なるは凡そ他に類を見ず。性才子肌にして頗る多能、荀も君に依頼して事を拒絶せられたる事なしと云ふに見れば、其裏面の活動想ふべし、好漢惜むらくは未だ子宝なく、是れ常に君の嘆ずる所たり。杯は好んで手にするにあらず、隅々宴席に連りて少量の酒を用ひんか、陶然として何事も打忘れ、小唄に酔余の快をやり、興至れば浮いて踊ると云ふ、蓋し酒癖無き無邪気さは通堂名物男の名に反かず。

なんか愛されていますね(笑)。

土橋幸次郎

「大典記念沖縄人事興信録」(1929)から土橋幸次郎の項を抜粋します。

土橋幸次郎

明治26年4月23日生

原籍:和歌山市岡袋町1

寄留:那覇市通堂町2ノ30

職業:海産物、貝釦製造販売業

大正2(1913)年始めて来県児玉商店に入る

同5年3月より独立

同7年通堂町に於て海産物商店を開業す

同15年市内西新町2丁目に於て貝釦製造販売業を営み現在に及ぶ

目下本県に於て貝釦製造所は只この一ヶ所あるのみ原料は多く栄螺貝であるが相当大仕掛けの機械で盛に製造し本県男女職工多数使用して居る

大典記念沖縄人事興信録(編集)

貝ボタン製造業ですね。

大正15(1926)年から発刊当時の昭和4(1929)年までは貝ボタン製造工場があったということです。

土橋幸次郎

明治26年4月23日生

原籍:和歌山市岡袋町1

寄留:那覇市通堂町2ノ30

職業:海産物、貝釦製造販売業

大正2(1913)年始めて来県児玉商店に入る

同5年3月より独立

同7年通堂町に於て海産物商店を開業す

同15年市内西新町2丁目に於て貝釦製造販売業を営み現在に及ぶ

目下本県に於て貝釦製造所は只この一ヶ所あるのみ原料は多く栄螺貝であるが相当大仕掛けの機械で盛に製造し本県男女職工多数使用して居る

大典記念沖縄人事興信録(編集)

貝ボタン製造業ですね。

大正15(1926)年から発刊当時の昭和4(1929)年までは貝ボタン製造工場があったということです。

影山萬平

「沖縄県人事録(昭和12)」と「大典記念沖縄人事興信録(昭和4)」から影山萬平の項目を抜粋して引用します。

影山萬平

影山食料品店主

那覇市東町4ノ31

君は明治15(1882)年を以て原籍地岐阜県恵那郡中津町に生る。大正3年沖台拓殖製糖会社御用達商として本県に来たりしが、同社の解散により沖縄炭坑株式会社に入社し昭和2年2月自ら食料品店を経営し那覇市に定住して今日に至る。亀甲萬醤油、銘酒菊正宗の特約店たり、其他和洋食料品専門屈指の店舗として家業隆盛を極めつつあり、以て其大成を期待される実業家なり。

長男美郎君(明44)、長女静子さん(大10)あり頗る円満である。

沖縄県人事録(昭和12)

大正3年11月中頭郡嘉手納に於て開店

大正6年11月那覇に開店と同時に沖縄炭坑株式会社出張所主任となる

大正15年10月退社

昭和2年3月28日現在の所に開店以来場所柄もよし日に月に繁盛しつつあり

氏は日露戦役に出征し勲八等旭日章を賜って居る

---

妻 ムメ子(44)、長男 美郎(18)那覇商業学校5年生、長女 三輪子(15)高女3年在学、次女 静子(8)

大典記念沖縄人事興信録(昭和4)(部分抜粋)

東町の大門前通りで商いをしていた影山萬平は寄留商人では少数派の岐阜県出身者で、沖縄に寄留したのは遅めです。この人事録が書かれた昭和12(1937)年で影山萬平は55歳、長男は明治44(1911)年生で26歳ですから跡継ぎもいることになります。

確証のない話になるのですが何かの本で奥さんは沖縄県人であったと書かれたのを読んだ覚えがあります(あとで確認します)。

以下余談扱いですが波之上近くの埋立に影山という名前が出て来ます。

諮問第7号

公有水面埋立免許申請について(諮問)

別紙の通り琉工土第1577号を以て首題の件について公有水面埋立免許申請手続第2条第4項の規定に基づき当市に諮問がありますので議会の意見を問う。

那覇市臨時市長 東江誠忠

(写)琉工土第1577号

1958年度諮問第20号

那覇市

貴管内の公有水面埋立免許申請について那覇市美栄橋町沖縄企業株式会社影山義郎から別紙のとおり申請があったので左記事項について貴市議会の御意見を承りたく諮問致します。

1957年12月16日

行政主席 当間重剛

一 埋立場所 那覇市波の上南方周辺

二 埋立面積 19,653坪12

三 目的 総合文化アパート及び住宅建設

那覇市議会史 第5巻資料編4 p490(編集)

両人事録では「美郎」、市議会では「義郎」となっていますが読みは同じ「よしろう」と読めます。

影山萬平

影山食料品店主

那覇市東町4ノ31

君は明治15(1882)年を以て原籍地岐阜県恵那郡中津町に生る。大正3年沖台拓殖製糖会社御用達商として本県に来たりしが、同社の解散により沖縄炭坑株式会社に入社し昭和2年2月自ら食料品店を経営し那覇市に定住して今日に至る。亀甲萬醤油、銘酒菊正宗の特約店たり、其他和洋食料品専門屈指の店舗として家業隆盛を極めつつあり、以て其大成を期待される実業家なり。

長男美郎君(明44)、長女静子さん(大10)あり頗る円満である。

沖縄県人事録(昭和12)

大正3年11月中頭郡嘉手納に於て開店

大正6年11月那覇に開店と同時に沖縄炭坑株式会社出張所主任となる

大正15年10月退社

昭和2年3月28日現在の所に開店以来場所柄もよし日に月に繁盛しつつあり

氏は日露戦役に出征し勲八等旭日章を賜って居る

---

妻 ムメ子(44)、長男 美郎(18)那覇商業学校5年生、長女 三輪子(15)高女3年在学、次女 静子(8)

大典記念沖縄人事興信録(昭和4)(部分抜粋)

東町の大門前通りで商いをしていた影山萬平は寄留商人では少数派の岐阜県出身者で、沖縄に寄留したのは遅めです。この人事録が書かれた昭和12(1937)年で影山萬平は55歳、長男は明治44(1911)年生で26歳ですから跡継ぎもいることになります。

確証のない話になるのですが何かの本で奥さんは沖縄県人であったと書かれたのを読んだ覚えがあります(あとで確認します)。

以下余談扱いですが波之上近くの埋立に影山という名前が出て来ます。

諮問第7号

公有水面埋立免許申請について(諮問)

別紙の通り琉工土第1577号を以て首題の件について公有水面埋立免許申請手続第2条第4項の規定に基づき当市に諮問がありますので議会の意見を問う。

那覇市臨時市長 東江誠忠

(写)琉工土第1577号

1958年度諮問第20号

那覇市

貴管内の公有水面埋立免許申請について那覇市美栄橋町沖縄企業株式会社影山義郎から別紙のとおり申請があったので左記事項について貴市議会の御意見を承りたく諮問致します。

1957年12月16日

行政主席 当間重剛

一 埋立場所 那覇市波の上南方周辺

二 埋立面積 19,653坪12

三 目的 総合文化アパート及び住宅建設

那覇市議会史 第5巻資料編4 p490(編集)

両人事録では「美郎」、市議会では「義郎」となっていますが読みは同じ「よしろう」と読めます。

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]