西村定造

昭和十二年の人事録より西村定造を抜粋引用します。

西村定造

こんにゃく製造、製粉、製麺業 那覇市久茂地町一ノ二十三

君は明治39年11月10日を以て鹿児島県日置郡田布施に生まる。

昭和2年12月に来県、爾来那覇市に定住して今日に至れり。

家業に蒟蒻製造を営み、傍ら製粉、製麺、昆布類の販売に従事しており、更に製粉製麺及び蒟蒻の製造販売においては市内屈指の店として広く県下に知らる。

沖縄県内ではおなじみの西むら蒟蒻ですね。webサイトに歴史もありました。

西むらグループの歴史

昭和02 西村商店開設 蒟蒻製造(久茂地)

昭和19 太平洋戦争で工場全焼

昭和26 西村蒟蒻創業(沖映通り)

http://www.nishikon.co.jp/history.html

1967年の学校向け(?)の企業案内から。

西むら会館の写真もあり幸地外科の隣りというのも読み取れますが場所はよくわかりません。「安里交番所向いに堂々とそびえ立」っていたようですが...

合資会社 西むら

社長 西村定造 常務 西村謙一

本社 那覇市安里342番地

工場 那覇市首里寒川町2-77

売店 那覇市牧志町1-810

沿革

1927年、那覇市久茂地町1-23住宅兼工場において操業開始。従業員5人で主要製品はコンニャク、製粉をはじめ飲料水も手がけて、サイダー、ラムネを製造販売した。当時西村定造社長は23才であった。戦後1952年、沖縄ではじめて機械化によるソバ製造業をはじめ、5年後には「合資会社西むら」を、6年後の8月には「西むらフードセンター」を設立した。経営も安定し一般需要者に認められて社業は順調に伸びてくると「西むら会館」設立の運びとなり、1967年5月総面積220坪に総工費19万ドルを投じて鉄筋コンクリート5階建400坪の本館(1階事務所、2階フードセンター、3・4・5階貸ホール)を新築落成した。

販売状況(販路)と業況

(略)売り上げは良港で業績をあげ月商1万ドル内外である。「コンニャクの西むら」で有名。沖縄本島の民間市場占有率は70%を占め逐年発展の一途を辿っている。

郷土の産品(上)/沖縄こども新聞社編(1967) p114(抜粋と編集)

那覇まちのたね通信 | 那覇 西むら会館前

http://naha.machitane.net/old_photo.php?id=666

【追記】沖縄主要地主要商工年鑑の52年版の第十九図(那覇亭通り)には現沖映通りからパラダイス通りに曲がる角に西村商店という名前があります。

西村定造

こんにゃく製造、製粉、製麺業 那覇市久茂地町一ノ二十三

君は明治39年11月10日を以て鹿児島県日置郡田布施に生まる。

昭和2年12月に来県、爾来那覇市に定住して今日に至れり。

家業に蒟蒻製造を営み、傍ら製粉、製麺、昆布類の販売に従事しており、更に製粉製麺及び蒟蒻の製造販売においては市内屈指の店として広く県下に知らる。

沖縄県内ではおなじみの西むら蒟蒻ですね。webサイトに歴史もありました。

西むらグループの歴史

昭和02 西村商店開設 蒟蒻製造(久茂地)

昭和19 太平洋戦争で工場全焼

昭和26 西村蒟蒻創業(沖映通り)

http://www.nishikon.co.jp/history.html

1967年の学校向け(?)の企業案内から。

西むら会館の写真もあり幸地外科の隣りというのも読み取れますが場所はよくわかりません。「安里交番所向いに堂々とそびえ立」っていたようですが...

合資会社 西むら

社長 西村定造 常務 西村謙一

本社 那覇市安里342番地

工場 那覇市首里寒川町2-77

売店 那覇市牧志町1-810

沿革

1927年、那覇市久茂地町1-23住宅兼工場において操業開始。従業員5人で主要製品はコンニャク、製粉をはじめ飲料水も手がけて、サイダー、ラムネを製造販売した。当時西村定造社長は23才であった。戦後1952年、沖縄ではじめて機械化によるソバ製造業をはじめ、5年後には「合資会社西むら」を、6年後の8月には「西むらフードセンター」を設立した。経営も安定し一般需要者に認められて社業は順調に伸びてくると「西むら会館」設立の運びとなり、1967年5月総面積220坪に総工費19万ドルを投じて鉄筋コンクリート5階建400坪の本館(1階事務所、2階フードセンター、3・4・5階貸ホール)を新築落成した。

販売状況(販路)と業況

(略)売り上げは良港で業績をあげ月商1万ドル内外である。「コンニャクの西むら」で有名。沖縄本島の民間市場占有率は70%を占め逐年発展の一途を辿っている。

郷土の産品(上)/沖縄こども新聞社編(1967) p114(抜粋と編集)

那覇まちのたね通信 | 那覇 西むら会館前

http://naha.machitane.net/old_photo.php?id=666

【追記】沖縄主要地主要商工年鑑の52年版の第十九図(那覇亭通り)には現沖映通りからパラダイス通りに曲がる角に西村商店という名前があります。

PR

いろは楼

沖縄県人事録(大正5・1916)から料亭の記事を引用します。

いろは楼

和洋料理店

那覇区 西本町二

那覇には元海月、東家、吉武、小徳、京亀、常盤など十数軒の料理屋ありて、芸者の数約百人を算し立派なる検番も設置せられ花柳界の繁栄真に目覚ましきものありき。されどこれ明治22、3年ごろの事にして、そのあと同29年には全部新領土たる台湾に移り、あたかも火の消えたるがごとき状態となりしが、このとき其列に漏れて面影を存しは即ちいろは及び玉川屋の二軒なりき。いろは楼は当時規模狭小なる一の鰻屋に過ぎざりしが、爾来この経営方針を変更して一大発展をなし、同時に純然たる料亭となりて多数の芸妓仲居を抱え、漸次に隆盛を来してついに今日の大を見るに至れり。其間水商売の常として幾度か悲運に遭遇せしかど、よく隠忍持久してこれを維持し、先年家を新築するに至りて益々客の人気を得、現今多数の美妓を擁して繁盛しつつあり。同楼の特色は最も軽便に遊興し得らるる事と、費用比較的低廉なるにありて、主人愛吉氏自ら包丁を執りて精勤しつつあり、而して其大広間は約二百名の宴会を為し得らるる設備充分なり。

台湾にいった料亭もある中で、いろは楼は残り発展していったということですね。

「主人愛吉氏自ら包丁を執りて精勤しつつあり」とあるように本土人が経営していたようです。

沖縄県人事録には他に風月楼、花月が収録されています。また花月の項では「那覇区における四大料理店の中、操業以来最も日浅き花月は」とあります(花月は別に取り上げます)。

那覇の料亭でとりあげた明治39年9月の新報記事「市街巡り」で、「風月楼、玉川屋、いろは屋、明月楼」があるのが確認できます。

料亭群が軒並み台湾へ移ってしまったのが1896(明治29)年頃、新聞記事は1906(明治39)年、引用した沖縄人事録は1916(大正5)年で、ちょうど10年ずつの間があります。

人事録では「台湾にに行かず残ったのはいろは楼と玉川屋」とありますので、新聞記事の「いろは屋」が人事録で登場する「いろは楼」なのかもしれません。

いろは楼

和洋料理店

那覇区 西本町二

那覇には元海月、東家、吉武、小徳、京亀、常盤など十数軒の料理屋ありて、芸者の数約百人を算し立派なる検番も設置せられ花柳界の繁栄真に目覚ましきものありき。されどこれ明治22、3年ごろの事にして、そのあと同29年には全部新領土たる台湾に移り、あたかも火の消えたるがごとき状態となりしが、このとき其列に漏れて面影を存しは即ちいろは及び玉川屋の二軒なりき。いろは楼は当時規模狭小なる一の鰻屋に過ぎざりしが、爾来この経営方針を変更して一大発展をなし、同時に純然たる料亭となりて多数の芸妓仲居を抱え、漸次に隆盛を来してついに今日の大を見るに至れり。其間水商売の常として幾度か悲運に遭遇せしかど、よく隠忍持久してこれを維持し、先年家を新築するに至りて益々客の人気を得、現今多数の美妓を擁して繁盛しつつあり。同楼の特色は最も軽便に遊興し得らるる事と、費用比較的低廉なるにありて、主人愛吉氏自ら包丁を執りて精勤しつつあり、而して其大広間は約二百名の宴会を為し得らるる設備充分なり。

台湾にいった料亭もある中で、いろは楼は残り発展していったということですね。

「主人愛吉氏自ら包丁を執りて精勤しつつあり」とあるように本土人が経営していたようです。

沖縄県人事録には他に風月楼、花月が収録されています。また花月の項では「那覇区における四大料理店の中、操業以来最も日浅き花月は」とあります(花月は別に取り上げます)。

那覇の料亭でとりあげた明治39年9月の新報記事「市街巡り」で、「風月楼、玉川屋、いろは屋、明月楼」があるのが確認できます。

料亭群が軒並み台湾へ移ってしまったのが1896(明治29)年頃、新聞記事は1906(明治39)年、引用した沖縄人事録は1916(大正5)年で、ちょうど10年ずつの間があります。

人事録では「台湾にに行かず残ったのはいろは楼と玉川屋」とありますので、新聞記事の「いろは屋」が人事録で登場する「いろは楼」なのかもしれません。

松田通信

カテゴリに寄留商人を追加。

松田橋で名前のみ残った「松田通信」(人名)ですが那覇市史通史編2から要約しておきます。

1871年(明13)沖縄県最初の銀行「国立第百五十二銀行」が那覇東町の寄留商人、村田孫平宅に設立された。同銀行の貸し付け業務は寄留商人が主で特に小口の貸付によって資金援助をしたと言われる。

国立第百五十二銀行の設立許可は維新以来物資高騰で困窮している士族を救済し動揺を抑えるため各県に国立銀行を設立しようとする新政府の方針だが、沖縄県では本県士族の授産事業にではなく寄留商人に多く貸し出された。同銀行役員は銀行経営のかたわら銀行をバックに事業を興し預金を時分の経営する事業に流すという背任行為を行っており県民からは不評をこうむった。

(第百五十二銀行の)取締役の1人「松田通信」は仲島一帯の埋め立て事業に手を出して、下泉町から東町に通ずる木橋(松田橋)のそばに屠殺場を建築し、豚肉一金を三銭まで下落させ、那覇における屠殺業の独占を計ろうとした。地元業者は「松田さんは豚の神」とやじって反対運動を起こしたといわれる。

1874年(明16)寄留商人団の便益を図るため資本金25万円を擁する「第百四十七銀行」の那覇支店が開設され国庫支出の代理業務を獲得、寄留商人の後盾となったり、三重城・西新町二丁目の埋め立て事業にも手を伸ばした。

那覇市史通史編2 p175

という松田さんですが下のような結果に。ちなみに橋は仲島大石付近にあったようですが現在はありません。

松田は松田橋のたもとに屠獣場を設けたがこれに失敗。いろいろの事業にも失敗したため沖縄から姿をくらましたがその名ばかり「松田橋」として残った。

那覇市史資料編第二巻中の7、p400

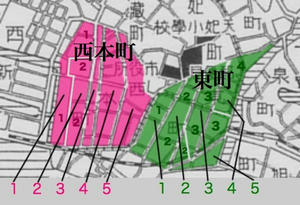

下図の右にある細いのが松田橋です。

松田橋で名前のみ残った「松田通信」(人名)ですが那覇市史通史編2から要約しておきます。

1871年(明13)沖縄県最初の銀行「国立第百五十二銀行」が那覇東町の寄留商人、村田孫平宅に設立された。同銀行の貸し付け業務は寄留商人が主で特に小口の貸付によって資金援助をしたと言われる。

国立第百五十二銀行の設立許可は維新以来物資高騰で困窮している士族を救済し動揺を抑えるため各県に国立銀行を設立しようとする新政府の方針だが、沖縄県では本県士族の授産事業にではなく寄留商人に多く貸し出された。同銀行役員は銀行経営のかたわら銀行をバックに事業を興し預金を時分の経営する事業に流すという背任行為を行っており県民からは不評をこうむった。

(第百五十二銀行の)取締役の1人「松田通信」は仲島一帯の埋め立て事業に手を出して、下泉町から東町に通ずる木橋(松田橋)のそばに屠殺場を建築し、豚肉一金を三銭まで下落させ、那覇における屠殺業の独占を計ろうとした。地元業者は「松田さんは豚の神」とやじって反対運動を起こしたといわれる。

1874年(明16)寄留商人団の便益を図るため資本金25万円を擁する「第百四十七銀行」の那覇支店が開設され国庫支出の代理業務を獲得、寄留商人の後盾となったり、三重城・西新町二丁目の埋め立て事業にも手を伸ばした。

那覇市史通史編2 p175

という松田さんですが下のような結果に。ちなみに橋は仲島大石付近にあったようですが現在はありません。

松田は松田橋のたもとに屠獣場を設けたがこれに失敗。いろいろの事業にも失敗したため沖縄から姿をくらましたがその名ばかり「松田橋」として残った。

那覇市史資料編第二巻中の7、p400

下図の右にある細いのが松田橋です。

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]