ENTRY NAVI

- Home

- 寄留商人

- 2025-12-01 [PR]

- 2012-06-26 辻之内多吉

- 2012-06-24 下吹越 一(下吹越牛乳搾取所)

- 2012-06-24 児玉利吉

- 2012-06-24 恒吉得造

- 2012-06-21 田代清雄

- 2012-06-19 小山松美

- 2012-06-11 大門前通りの商店主出身地

- 2012-06-04 小林泰一郎

辻之内多吉

昭和12年の沖縄県人事録から。

辻之内多吉

やまと屋染色工場主

那覇市天妃町2ノ24

君は大阪市港区八雲町の人、明治25年を以て大阪市に生る。17才の春より染色業に従事し徴兵年齢に際し奈良53聯隊に入営し満期退営後京都に上り約二ヶ年を染色研究に没頭して深く之を極め、大正13年初めて来県し那覇市西本町に於いて染色業を営み、爾来恪勤精励して多大の信用を博し、逐年業績向上、昭和元年現住所に移転して今日に及ぶ。奮闘努力の人にして其卓越せる技能は従来本県に於いて成し得ざりし美術染工を能くし、好評嘖々たるものあり、家業頗る隆盛を極めつつあり。

沖縄県人事録 (抜粋と編集)

大正13年来県ということでわりと遅く来た人で、沖縄染友会の副組合長も勤めていたようです。

参考:グダグダ(β) 沖縄染友会

国場組社史掲載の「昭和初期の那覇市街図」では天妃小学校のそばに「やまとや染工場」というのがあります。

辻之内多吉

やまと屋染色工場主

那覇市天妃町2ノ24

君は大阪市港区八雲町の人、明治25年を以て大阪市に生る。17才の春より染色業に従事し徴兵年齢に際し奈良53聯隊に入営し満期退営後京都に上り約二ヶ年を染色研究に没頭して深く之を極め、大正13年初めて来県し那覇市西本町に於いて染色業を営み、爾来恪勤精励して多大の信用を博し、逐年業績向上、昭和元年現住所に移転して今日に及ぶ。奮闘努力の人にして其卓越せる技能は従来本県に於いて成し得ざりし美術染工を能くし、好評嘖々たるものあり、家業頗る隆盛を極めつつあり。

沖縄県人事録 (抜粋と編集)

大正13年来県ということでわりと遅く来た人で、沖縄染友会の副組合長も勤めていたようです。

参考:グダグダ(β) 沖縄染友会

国場組社史掲載の「昭和初期の那覇市街図」では天妃小学校のそばに「やまとや染工場」というのがあります。

PR

下吹越 一(下吹越牛乳搾取所)

このブログでは「昔の写真と資料」さまから画像をお借りする事があるのですが、下吹越牛乳搾取所と題された写真がありました。

大正時代に沖縄に在った企業 (74) - 昔の写真と資料 - Yahoo!ブログ

http://blogs.yahoo.co.jp/pusan_de/3545239.html

昭和12年の「日報の沖縄人名録」にある「下吹越 一」さんだと思われます。

那覇市辻町3ノ1、138 電337

牛乳搾取

下吹越 一

「辻3ノ1138」はどこかというと護国寺の向かいあたりになります。下図は昭和4年の地図での位置です。

写真の背景が海だとすればあたってるんではないでしょうか。

【追記】近代デジタルライブラリーの「大日本商工録 : 公認. 第2輯」(大正7-8)での牛乳商の項に「下吹越畝吉」の名があります。

大正時代に沖縄に在った企業 (74) - 昔の写真と資料 - Yahoo!ブログ

http://blogs.yahoo.co.jp/pusan_de/3545239.html

昭和12年の「日報の沖縄人名録」にある「下吹越 一」さんだと思われます。

那覇市辻町3ノ1、138 電337

牛乳搾取

下吹越 一

「辻3ノ1138」はどこかというと護国寺の向かいあたりになります。下図は昭和4年の地図での位置です。

写真の背景が海だとすればあたってるんではないでしょうか。

【追記】近代デジタルライブラリーの「大日本商工録 : 公認. 第2輯」(大正7-8)での牛乳商の項に「下吹越畝吉」の名があります。

児玉利吉

児玉利吉

鹿児島系寄留商人の二世。内地茶移入商兼米穀・雑貨商。児玉利吉は1892(明治25)年同名の寄留商人を父として那覇に生まれた。児玉(父)は長男が1911(明治44)年に那覇の商業学校を卒業して家業に従事するようになるとまもなく死亡したものと思われる。父の死後家督相続と同時に襲名して児玉利吉を名乗った。

近代沖縄の寄留商人 (p59、60から抜粋して編集)

1925(大正14)年には那覇市議会議員選挙当選(一期のみ)。昭和12年の人事録での住所は「西本町5」となっています。

父の児玉利吉さんは明治33(1900)年9月29日付琉球新報記事「寄留商人案内(二)」でとりあげられています。

児玉利吉氏は那覇区字西25番地に商店を開き重に与論島並に永良部島の砂糖其の他の産物に付き依託販売をなし居れり 児玉氏は目下共同汽船会社の監査役を勤め居れり

児玉利吉氏は那覇区字西25番地に商店を開き重に与論島並に永良部島の砂糖其の他の産物に付き依託販売をなし居れり 児玉氏は目下共同汽船会社の監査役を勤め居れり

沖縄県史 資料編6 新聞集成政治経済1 p228(抜粋)

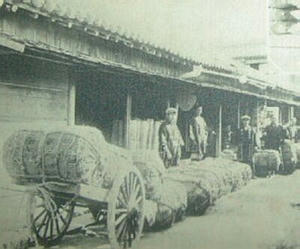

この写真は「近代沖縄の寄留商人」にも掲載されていて「児玉商店(西本町)」と説明されています。

画像は下記サイトさまよりお借りしています。 m(_ _)m

http://blogs.yahoo.co.jp/pusan_de/2624051.html

1939(昭和14)年頃に県当局が米価高騰対策のため米穀販売業者を招いて協議した際に児玉利吉(他には中馬政次郎など)も招かれています。沖縄戦前に寄留商人の多くは本土へ引き揚げたそうで児玉利吉の動向も没年も不明であるようです(参照:近代沖縄の寄留商人)。

このブログ内では沖縄製帽のようすで那覇市刊行の「那覇市の産業」という本に明治33年児玉利吉という人が「アダン葉を用いてタバコ入れや草履を作って販売した」というのがあります。

また戦後には沖映・パラダイス通り[那覇亭通り](52年)に児玉洋服店という名前が見えますが関連があるかどうかはわかりません。

鹿児島系寄留商人の二世。内地茶移入商兼米穀・雑貨商。児玉利吉は1892(明治25)年同名の寄留商人を父として那覇に生まれた。児玉(父)は長男が1911(明治44)年に那覇の商業学校を卒業して家業に従事するようになるとまもなく死亡したものと思われる。父の死後家督相続と同時に襲名して児玉利吉を名乗った。

近代沖縄の寄留商人 (p59、60から抜粋して編集)

1925(大正14)年には那覇市議会議員選挙当選(一期のみ)。昭和12年の人事録での住所は「西本町5」となっています。

父の児玉利吉さんは明治33(1900)年9月29日付琉球新報記事「寄留商人案内(二)」でとりあげられています。

沖縄県史 資料編6 新聞集成政治経済1 p228(抜粋)

この写真は「近代沖縄の寄留商人」にも掲載されていて「児玉商店(西本町)」と説明されています。

画像は下記サイトさまよりお借りしています。 m(_ _)m

http://blogs.yahoo.co.jp/pusan_de/2624051.html

1939(昭和14)年頃に県当局が米価高騰対策のため米穀販売業者を招いて協議した際に児玉利吉(他には中馬政次郎など)も招かれています。沖縄戦前に寄留商人の多くは本土へ引き揚げたそうで児玉利吉の動向も没年も不明であるようです(参照:近代沖縄の寄留商人)。

このブログ内では沖縄製帽のようすで那覇市刊行の「那覇市の産業」という本に明治33年児玉利吉という人が「アダン葉を用いてタバコ入れや草履を作って販売した」というのがあります。

また戦後には沖映・パラダイス通り[那覇亭通り](52年)に児玉洋服店という名前が見えますが関連があるかどうかはわかりません。

恒吉得造

昭和12年の沖縄県人事録から。

恒吉得造

食料品雑貨卸商

那覇市東町2ノ6

君は明治35年を以て鹿児島県谷山町上福元に生る。山下友輔氏の令弟にして大正10年那覇市立商業学校を卒業し、同15年1月現業を営んで今日に至る。全国有名食料品、荒物、雑貨類の卸売を主とし、殆ど全県的に販売網を有し、市内屈指の食料品店として令兄友輔氏と共に同業界に重きをなせり。(中略)

殊に君は自らオートバイを馳せて販売戦の第一線に従事し、活躍目覚ましきものあり、家業今日の隆盛また因なきにあらざるべし。

沖縄県人事録

「那覇市東町2ノ6」は東町の通堂との境界付近です。

参考:グダグダ(β) 東町(昭和4)

沖縄タイムス連載「思い出のわが町」での「戦前の東町民俗地図」では東町5丁目にあります(下右図)。線路が通るそばにある「薬」のあたりが「東町2ノ6」になります。

写真も残っています。

那覇まちのたね通信 | 那覇(商店)/恒吉食料品店全景/戦前/(1935年頃)

http://naha.machitane.net/old_photo.php?id=1017

恒吉得造

食料品雑貨卸商

那覇市東町2ノ6

君は明治35年を以て鹿児島県谷山町上福元に生る。山下友輔氏の令弟にして大正10年那覇市立商業学校を卒業し、同15年1月現業を営んで今日に至る。全国有名食料品、荒物、雑貨類の卸売を主とし、殆ど全県的に販売網を有し、市内屈指の食料品店として令兄友輔氏と共に同業界に重きをなせり。(中略)

殊に君は自らオートバイを馳せて販売戦の第一線に従事し、活躍目覚ましきものあり、家業今日の隆盛また因なきにあらざるべし。

沖縄県人事録

「那覇市東町2ノ6」は東町の通堂との境界付近です。

参考:グダグダ(β) 東町(昭和4)

沖縄タイムス連載「思い出のわが町」での「戦前の東町民俗地図」では東町5丁目にあります(下右図)。線路が通るそばにある「薬」のあたりが「東町2ノ6」になります。

写真も残っています。

那覇まちのたね通信 | 那覇(商店)/恒吉食料品店全景/戦前/(1935年頃)

http://naha.machitane.net/old_photo.php?id=1017

田代清雄

昭和12年の沖縄県人事録から田代清雄さんです。

この方は教育者なのですが、カテゴリ分けの都合上寄留商人カテゴリに分類しています(寄留商人カテゴリは他府県出身者)。

田代清雄

沖縄聾唖学校長

那覇市外真和志村与儀1753

独力私立聾唖学校を設立してここに10有余3年、挺身本県聾唖教育に従事して毫も倦むことなく、着々実績を挙げて成功の域に到達せる人に田代清雄君あり。君は鹿児島県人元沖縄県立中学校教諭田代清次郎氏の息、明治27年を持って生る。明治27年に来県し少年時代を那覇市に生立ち、38年家事都合にて当地を引揚げしが、鹿児島中学卒業後盲唖教育に携はるに及び、揺籃の地那覇を想起し、其の盲唖教育の欠如せるを慨嘆して遂に意を決して再び来県し、聾唖学校を経営して今日に及べり。

沖縄県人事録 (抜粋と編集)

wikipediaの沖縄県立沖縄ろう学校から引用します。

1924年に長田代清雄[※ママ]により那覇市若狭に設立された沖縄聾唖学校が当校の始まりである。その後、1943年には盲学校であった沖縄県立代用私立盲学校と合併し、沖縄県立盲聾唖学校となったが、太平洋戦争などの影響により1945年2月に閉校した。

沖縄県立沖縄ろう学校 - Wikipedia

名前が「長田代清雄」になっているのですが、最初に引用した沖縄県人事録を確認すると「田代清雄」でした。昭和4年の沖縄県人事興信録に「田代淸雄」という名がありますのでこちらが正しいのではないかと思われます。

(改訂 2012.9.14)

この方は教育者なのですが、カテゴリ分けの都合上寄留商人カテゴリに分類しています(寄留商人カテゴリは他府県出身者)。

田代清雄

沖縄聾唖学校長

那覇市外真和志村与儀1753

独力私立聾唖学校を設立してここに10有余3年、挺身本県聾唖教育に従事して毫も倦むことなく、着々実績を挙げて成功の域に到達せる人に田代清雄君あり。君は鹿児島県人元沖縄県立中学校教諭田代清次郎氏の息、明治27年を持って生る。明治27年に来県し少年時代を那覇市に生立ち、38年家事都合にて当地を引揚げしが、鹿児島中学卒業後盲唖教育に携はるに及び、揺籃の地那覇を想起し、其の盲唖教育の欠如せるを慨嘆して遂に意を決して再び来県し、聾唖学校を経営して今日に及べり。

沖縄県人事録 (抜粋と編集)

wikipediaの沖縄県立沖縄ろう学校から引用します。

1924年に長田代清雄[※ママ]により那覇市若狭に設立された沖縄聾唖学校が当校の始まりである。その後、1943年には盲学校であった沖縄県立代用私立盲学校と合併し、沖縄県立盲聾唖学校となったが、太平洋戦争などの影響により1945年2月に閉校した。

沖縄県立沖縄ろう学校 - Wikipedia

名前が「長田代清雄」になっているのですが、最初に引用した沖縄県人事録を確認すると「田代清雄」でした。昭和4年の沖縄県人事興信録に「田代淸雄」という名がありますのでこちらが正しいのではないかと思われます。

(改訂 2012.9.14)

小山松美

琉球人事興信録(1950)から小山松美さんです。

小山松美

製茶専門業 石川市7区3班

氏は三重県鈴鹿郡椿村字山本の人、明治36(1903)年を以て生る。三重県立農林学校農科を卒へ更に静岡県立茶業試験場研究所に入り、茶業研究にねい○なく没頭、同所を見事卒業して大正14年3月三重県農林助手を拝命、昭和6年9月沖縄県庁に招聘されて来県、爾来昭和17年に至る間県庁に在りて振興費を以て農林省の奨励○を担当、尚茶業の指導奨励に盡すゐして沖縄製茶業者に薫陶する事頗る大なり。同18年具志川村より夫人を迎えると共に那覇市東町に松美堂を開設、手芸品専門店として沖縄実業界に君臨、傍ら製茶業指導に各地を奔走して各方面の輿望大なるものあり。戦後も引き続き斯業を再開、石川市に在りて大繁忙を極めている。尚氏は各茶製造機械の考案を完成し更に熱帯的茶質の研究に日夜研鑽を重ね品質改革に全精魂を傾注する奮闘家なり。

琉球人事興信録 1950(抜粋と編集)

1950(昭和25)年当時は石川市にいたようです。茶甚は58号線の天久あたりにある「犬寝る」の看板が有名です。業務用の資材屋さんですね。

参考:犬寝る kennel - Google 検索

株式会社 茶甚(チャジン)

会社設立 1968(昭和43)年

創業者は、戦前、農業指導員として三重県伊勢市から沖縄に渡った現社長の祖父・小山松美氏。三重県庁勤めから国家公務員の農業指導員となり、国頭郡国頭奥で茶栽培を指導、沖縄銘茶の誕生に貢献する。1950(昭和25)年沖縄の復興に不可欠だった建築・住宅資材販売に着手、実家が伊勢神宮参道で開いていた茶店「伊勢茶甚」の名に因む「茶甚ベニヤ商会」を創業、1968(昭和43)年に「株式会社茶甚」を創立した。

www.jkenzai.co.jp/info/mt-upload/B.B.04gatu%20PDF2.pdf

小山松美

製茶専門業 石川市7区3班

氏は三重県鈴鹿郡椿村字山本の人、明治36(1903)年を以て生る。三重県立農林学校農科を卒へ更に静岡県立茶業試験場研究所に入り、茶業研究にねい○なく没頭、同所を見事卒業して大正14年3月三重県農林助手を拝命、昭和6年9月沖縄県庁に招聘されて来県、爾来昭和17年に至る間県庁に在りて振興費を以て農林省の奨励○を担当、尚茶業の指導奨励に盡すゐして沖縄製茶業者に薫陶する事頗る大なり。同18年具志川村より夫人を迎えると共に那覇市東町に松美堂を開設、手芸品専門店として沖縄実業界に君臨、傍ら製茶業指導に各地を奔走して各方面の輿望大なるものあり。戦後も引き続き斯業を再開、石川市に在りて大繁忙を極めている。尚氏は各茶製造機械の考案を完成し更に熱帯的茶質の研究に日夜研鑽を重ね品質改革に全精魂を傾注する奮闘家なり。

琉球人事興信録 1950(抜粋と編集)

1950(昭和25)年当時は石川市にいたようです。茶甚は58号線の天久あたりにある「犬寝る」の看板が有名です。業務用の資材屋さんですね。

参考:犬寝る kennel - Google 検索

株式会社 茶甚(チャジン)

会社設立 1968(昭和43)年

創業者は、戦前、農業指導員として三重県伊勢市から沖縄に渡った現社長の祖父・小山松美氏。三重県庁勤めから国家公務員の農業指導員となり、国頭郡国頭奥で茶栽培を指導、沖縄銘茶の誕生に貢献する。1950(昭和25)年沖縄の復興に不可欠だった建築・住宅資材販売に着手、実家が伊勢神宮参道で開いていた茶店「伊勢茶甚」の名に因む「茶甚ベニヤ商会」を創業、1968(昭和43)年に「株式会社茶甚」を創立した。

www.jkenzai.co.jp/info/mt-upload/B.B.04gatu%20PDF2.pdf

大門前通りの商店主出身地

大門前通りの商店主を出身地別に色分けしてみました(左)。右図はタイムス掲載の「戦前の大門前民俗地図」で左図は右図を下図にして作成してあります。

出身地のデータは「那覇市史資料編第2巻 中の7」の298ページから。

参考:グダグダ(β) 大門前通りの商い (那覇市史資料編第2巻 中の7 p298の内容)

出身地のデータは「那覇市史資料編第2巻 中の7」の298ページから。

参考:グダグダ(β) 大門前通りの商い (那覇市史資料編第2巻 中の7 p298の内容)

小林泰一郎

昭和12年の沖縄県人事録から。

土木建築請負業

小林泰一郎

那覇市西新町2ノ26

君は明治15年を以て岡山県兒島郡小串村に生る。明治45年に来県し、大正8年独立して土木建築請負業を営み今日に至る。其代表的工事としては通堂倉庫、片倉製糸を初め、近くは百貨店円山号の近代的建築物あり、それに市内一流病院の多くが君によって建築されたものと称するも敢て過言に非ず。(中略)尚君は日露戦役に出征して抜群の戦功を樹て、功七級勲八等を授けられて居り、趣味に読書、盆栽、釣を楽しむ。

沖縄県人事録/高嶺朝光編 (抜粋と引用)

家族欄には妻(明治22年生)、長男(明42)、次男(大2)、孫(昭7、10)の名があります。

30才で妻と幼い長男をつれて来県、2年後には次男誕生、来県8年後には独立して県内の近代建築に関わる、といった経歴ですから来県以前も建築関係のキャリアがあったのでしょう。

小林さんのお名前を誤記しておりました。失礼しました。(2012.07.10/訂正済)

土木建築請負業

小林泰一郎

那覇市西新町2ノ26

君は明治15年を以て岡山県兒島郡小串村に生る。明治45年に来県し、大正8年独立して土木建築請負業を営み今日に至る。其代表的工事としては通堂倉庫、片倉製糸を初め、近くは百貨店円山号の近代的建築物あり、それに市内一流病院の多くが君によって建築されたものと称するも敢て過言に非ず。(中略)尚君は日露戦役に出征して抜群の戦功を樹て、功七級勲八等を授けられて居り、趣味に読書、盆栽、釣を楽しむ。

沖縄県人事録/高嶺朝光編 (抜粋と引用)

家族欄には妻(明治22年生)、長男(明42)、次男(大2)、孫(昭7、10)の名があります。

30才で妻と幼い長男をつれて来県、2年後には次男誕生、来県8年後には独立して県内の近代建築に関わる、といった経歴ですから来県以前も建築関係のキャリアがあったのでしょう。

小林さんのお名前を誤記しておりました。失礼しました。(2012.07.10/訂正済)

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]