ENTRY NAVI

- Home

- 寄留商人

- 2025-12-02 [PR]

- 2011-04-18 藤井平兵衛

- 2011-04-17 1900年頃の代表的寄留商人

- 2011-04-17 浜崎藤次郎

- 2011-04-17 並川亀次郎(並川金物店/並川商店)

- 2011-04-16 川畑黙志

- 2011-04-16 中馬政次郎・辰次郎

- 2011-03-24 円山号/尾花仲次

- 2011-02-16 青山壮吉(青山書店)

藤井平兵衛

藤井呉服店を経営していた藤井平兵衛です。

藤井平兵衛1861〜1917(?)

鹿児島県生まれで1883(明治16)年寄留しただちに藤井呉服店を開設する。1885(明治18)年染物部、洋服部を設置する。1902(明治35)年に上之蔵の古城に染物部、東町の龍に洋服部を譲与し独立開業させる。首里支店を石塚藤兵衛(兄)に経営させ、1909(明治42)年には大阪に仕入店を設置。

1911(明治44)年には県庁前大通りの目抜きに店舗を新築する。

1915(大正4)年には開業30周年の大売り出しをするがまもなく死去、その後呉服店の営業も不振に陥り閉店する。没年不詳。

1904、1907に那覇区会議員。

「近代沖縄の寄留商人」より抜粋

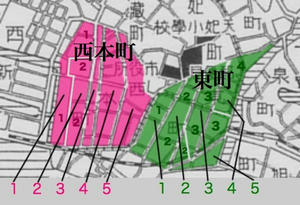

図の1が仲村渠呉服店、2が第百四十七銀行、図は昭和初期相当の那覇民俗地図を参考にして作成しています。写真は下記サイト様よりお借りしております。

http://blogs.yahoo.co.jp/pusan_de/2944342.html

図では藤井呉服店の位置は書いていないのですが大正5年の琉球新報記事には藤井呉服店の名前が出ておりそれにより場所を推定することができます。藤井呉服店は赤で示した親見世や1の仲村渠呉服店から緑の県庁に向かって歩いてゆくとあったそうです。県庁前通りは水色で示してあります。

参考:グダグダ 大正の仮屋の前

また1900年頃の代表的寄留商人で取り上げた1900(明治33)ごろの琉球新報記事では「藤井平兵衛」の名前はなぜか見えません。

藤井平兵衛1861〜1917(?)

鹿児島県生まれで1883(明治16)年寄留しただちに藤井呉服店を開設する。1885(明治18)年染物部、洋服部を設置する。1902(明治35)年に上之蔵の古城に染物部、東町の龍に洋服部を譲与し独立開業させる。首里支店を石塚藤兵衛(兄)に経営させ、1909(明治42)年には大阪に仕入店を設置。

1911(明治44)年には県庁前大通りの目抜きに店舗を新築する。

1915(大正4)年には開業30周年の大売り出しをするがまもなく死去、その後呉服店の営業も不振に陥り閉店する。没年不詳。

1904、1907に那覇区会議員。

「近代沖縄の寄留商人」より抜粋

図の1が仲村渠呉服店、2が第百四十七銀行、図は昭和初期相当の那覇民俗地図を参考にして作成しています。写真は下記サイト様よりお借りしております。

http://blogs.yahoo.co.jp/pusan_de/2944342.html

図では藤井呉服店の位置は書いていないのですが大正5年の琉球新報記事には藤井呉服店の名前が出ておりそれにより場所を推定することができます。藤井呉服店は赤で示した親見世や1の仲村渠呉服店から緑の県庁に向かって歩いてゆくとあったそうです。県庁前通りは水色で示してあります。

参考:グダグダ 大正の仮屋の前

また1900年頃の代表的寄留商人で取り上げた1900(明治33)ごろの琉球新報記事では「藤井平兵衛」の名前はなぜか見えません。

PR

1900年頃の代表的寄留商人

那覇市史通史編に取り上げられている明治33年頃の代表的寄留商人の名前です。これらの名前は琉球新報に寄留商人の代表者として取り上げられたもののようです。

中馬辰次郎、大嶺柳吉、大坪岩次郎、小牧藤助、前田英次郎、海江田丑之助、若松太平、鮫島武八郎、矢野治右衛門、新名助次郎、慶田覚太郎、児玉利吉、児玉常八、古賀辰四郎、藤井吉次郎、吉田得蔵、渡辺佳助、太原佐太郎、藤田喜兵衛、高橋栄吉、原田次郎、山下清三衛門、飛岡吉太郎、井之口平次郎、黒松直次郎、相良金次郎、平尾喜三郎、浜崎喜太郎、原田直次郎、池畑盛之助、吉永藤市、畑中庄次郎

---

明治35年統計によると、他府県から来た寄留商人は3505人、うち男1965人、女1540人となっている

那覇市史通史編2 p174(省略抜粋)

「近代沖縄の寄留商人」で取り上げられている人間と若干違いますが、上記引用では明治33年時点での代表者であること、「近代沖縄の寄留商人」はもう少し広く扱っているのと本来もっと大掛かりな本になるはずだったという事情(同書あとがき参照)もあります。

那覇市史では「これらの寄留商人の代表者中、児玉常八が和歌山、平尾喜八郎が奈良県、古賀辰四郎が福岡系で後は鹿児島系であった」と述べられていますが、官吏、教員などでも圧倒的な鹿児島系の中でも平尾、古賀は無視できない程の存在です。

おいおいこれらの人達は網羅できたらいいなと考えています。

中馬辰次郎、大嶺柳吉、大坪岩次郎、小牧藤助、前田英次郎、海江田丑之助、若松太平、鮫島武八郎、矢野治右衛門、新名助次郎、慶田覚太郎、児玉利吉、児玉常八、古賀辰四郎、藤井吉次郎、吉田得蔵、渡辺佳助、太原佐太郎、藤田喜兵衛、高橋栄吉、原田次郎、山下清三衛門、飛岡吉太郎、井之口平次郎、黒松直次郎、相良金次郎、平尾喜三郎、浜崎喜太郎、原田直次郎、池畑盛之助、吉永藤市、畑中庄次郎

---

明治35年統計によると、他府県から来た寄留商人は3505人、うち男1965人、女1540人となっている

那覇市史通史編2 p174(省略抜粋)

「近代沖縄の寄留商人」で取り上げられている人間と若干違いますが、上記引用では明治33年時点での代表者であること、「近代沖縄の寄留商人」はもう少し広く扱っているのと本来もっと大掛かりな本になるはずだったという事情(同書あとがき参照)もあります。

那覇市史では「これらの寄留商人の代表者中、児玉常八が和歌山、平尾喜八郎が奈良県、古賀辰四郎が福岡系で後は鹿児島系であった」と述べられていますが、官吏、教員などでも圧倒的な鹿児島系の中でも平尾、古賀は無視できない程の存在です。

おいおいこれらの人達は網羅できたらいいなと考えています。

浜崎藤次郎

「近代沖縄の寄留商人」の浜崎藤次郎の項目を抜粋します。図は昭和4年頃を想定して作られた那覇民俗地図を参考にしています。

浜崎藤次郎(1875〜?)

鹿児島生まれ。叔父の藤兵衛(煙草元売捌店)を頼り、1890(明治23)年来沖、住み込みで働く。1908(明治41)年久米村に浜崎製帽所を設立。その後運輸業と漁業も開始する。

1915(大正4)年には過当競争を避けるため同業者の平尾喜三郎と協力して三共帽子商会を組織する。

1918(大正7)年那覇区会議員当選。

また平尾喜三郎の項目には「1915年には製帽業を開始、那覇の美栄橋にアダン葉帽の三共組帽子商会を設立して相当の成績を上げ」ともあります。

図の時期と記述の関係がわかりにくいですが、那覇民俗地図によると昭和のころには久茂地小学校のそばにあったようです。またこれもどの位置にあったのか定かではありませんが写真があります(写真は大正期だと思われます)。左が「濱崎藤次郎製帽所」、右が「三共組製帽所」だと思われます。

写真は下記サイト様よりお借りしています。m(_ _)m

大正時代に沖縄に在った企業 (60) - 昔の写真と資料 - Yahoo!ブログ

http://blogs.yahoo.co.jp/pusan_de/3352293.html

大正時代に沖縄に在った企業 (62) - 昔の写真と資料 - Yahoo!ブログ

http://blogs.yahoo.co.jp/pusan_de/3352652.html

注)「三共組製帽所」だろうとして紹介している写真についたオリジナルの説明は「共三組製帽所」です。

那覇市歴史博物館の写真検索で見ることができますが、そこでの出典は「沖縄県写真帖/第1輯/親泊朝擢編/1917年(大正6年)発行」となっています。

http://archive.library.pref.okinawa.jp/?type=book&articleId=50102

上の画像は沖縄県立図書館貴重資料デジタル書庫からで、大正5年の沖縄県人事録から。切り出して画質調整してあります。

浜崎藤次郎(1875〜?)

鹿児島生まれ。叔父の藤兵衛(煙草元売捌店)を頼り、1890(明治23)年来沖、住み込みで働く。1908(明治41)年久米村に浜崎製帽所を設立。その後運輸業と漁業も開始する。

1915(大正4)年には過当競争を避けるため同業者の平尾喜三郎と協力して三共帽子商会を組織する。

1918(大正7)年那覇区会議員当選。

また平尾喜三郎の項目には「1915年には製帽業を開始、那覇の美栄橋にアダン葉帽の三共組帽子商会を設立して相当の成績を上げ」ともあります。

図の時期と記述の関係がわかりにくいですが、那覇民俗地図によると昭和のころには久茂地小学校のそばにあったようです。またこれもどの位置にあったのか定かではありませんが写真があります(写真は大正期だと思われます)。左が「濱崎藤次郎製帽所」、右が「三共組製帽所」だと思われます。

写真は下記サイト様よりお借りしています。m(_ _)m

大正時代に沖縄に在った企業 (60) - 昔の写真と資料 - Yahoo!ブログ

http://blogs.yahoo.co.jp/pusan_de/3352293.html

大正時代に沖縄に在った企業 (62) - 昔の写真と資料 - Yahoo!ブログ

http://blogs.yahoo.co.jp/pusan_de/3352652.html

注)「三共組製帽所」だろうとして紹介している写真についたオリジナルの説明は「共三組製帽所」です。

那覇市歴史博物館の写真検索で見ることができますが、そこでの出典は「沖縄県写真帖/第1輯/親泊朝擢編/1917年(大正6年)発行」となっています。

http://archive.library.pref.okinawa.jp/?type=book&articleId=50102

上の画像は沖縄県立図書館貴重資料デジタル書庫からで、大正5年の沖縄県人事録から。切り出して画質調整してあります。

並川亀次郎(並川金物店/並川商店)

川畑黙志

「近代沖縄の寄留商人/西里 喜行」から鋳物製造販売の川畑黙志の項目を抜き書きします。

川畑黙志(1887〜1945)

鹿児島県生まれ。川添家に生まれ、のちに川畑家の養子となる。川畑家は1889(明治22)年泉崎村に鉄車や鍋類を鋳造する鋳物舎を設置する。黙志の寄留時期は明らかではないがおそらく明治20年代には養父の元へ身を寄せたと考えられる。1910(明治43)年に那覇の商業学校を卒業し家業に従事する。

1925(大正14)年貴族院互選人、1932、1939、1942にも多額納税者として互選人となる。1925(大正14)年那覇市会議員当選。

沖縄戦の切迫とともに鹿児島に引き上げ、終戦を待たず没した。

那覇民俗地図には泉崎橋そばに川畑工場の名前があります。

写真は下記サイト様よりお借りしております。m(_ _)m

http://blogs.yahoo.co.jp/pusan_de/2821783.html

川畑黙志(1887〜1945)

鹿児島県生まれ。川添家に生まれ、のちに川畑家の養子となる。川畑家は1889(明治22)年泉崎村に鉄車や鍋類を鋳造する鋳物舎を設置する。黙志の寄留時期は明らかではないがおそらく明治20年代には養父の元へ身を寄せたと考えられる。1910(明治43)年に那覇の商業学校を卒業し家業に従事する。

1925(大正14)年貴族院互選人、1932、1939、1942にも多額納税者として互選人となる。1925(大正14)年那覇市会議員当選。

沖縄戦の切迫とともに鹿児島に引き上げ、終戦を待たず没した。

那覇民俗地図には泉崎橋そばに川畑工場の名前があります。

写真は下記サイト様よりお借りしております。m(_ _)m

http://blogs.yahoo.co.jp/pusan_de/2821783.html

中馬政次郎・辰次郎

写真は下記サイト様よりお借りしております。m(_ _)m

http://blogs.yahoo.co.jp/pusan_de/2624012.html

「近代沖縄の寄留商人/西里 喜行」には鹿児島系寄留商人として中馬政次郎と辰次郎の二つの名前があります。

中馬辰次郎(1856〜?)

那覇区字西38番地

出身地および寄留時期不詳。

明治30年代には穀物ならびに砂糖商、1901(明治34)年には那覇区区会議員当選、1904(明治37)にも再当選する。

古賀辰四郎・永江徳志・尚順・護得久朝惟らと鹿児島汽船株式会社設立、その後鹿児島郵船株式会社設立。

「寄留商人の団体は大坪・中馬の如き中枢人物もあって、よく統一され 移出入とも常に少なからぬ利益を挙げ、何れも巨万の身代を築き上げた」「大坪・中馬・吉田の三店は大正後鹿児島に引き上げ(沖縄県政五十年)」

「同氏は那覇区字西38番地に商店を開き、重に穀物並びに砂糖商をなし居れり。同氏の実兄中馬徳太郎氏は大阪にありて同地の商人中名望家の聞へある由なるが、目下兄弟とも鹿児島汽船会社の監査役にして、大阪にては兄中馬徳次郎氏と大坪岩次郎氏の兄大坪嘉太郎氏の二名にて、同会社の為に大に力を尽し、本県にては中馬辰次郎氏と大坪岩次郎氏の二名にてやはり同会社の為に力を尽し居ると言ふ(明治33年 琉球新報)」

辰次郎さんは大正あとに鹿児島に引き上げています。政次郎さんも書き出します。

中馬政次郎(1874〜?)

鹿児島県六日町生まれ、1885(明治18)年兄の藤次郎とともに沖縄に寄留。那覇西本町に中馬商店の看板をかかげ、米穀・雑貨商を営む。1901(明治34)年兄の死亡により中馬商店を引き継ぎ、以降業務拡張し平尾商店と並ぶ那覇屈指の老舗として貫禄をみせる。大正・昭和期には日石・スタンダードなどの特約店となり沖縄経済界において確固たる地位を築く。

1905(明治38)年、大坪岩次郎・古野島吉とともに沖縄新聞を創刊し、スポンサーになる。1925(大正14)年の貴族院多額納税者議員選挙の際には議員互選人、その後1932、1939、1942と互選人となっている。

沖縄戦前後の動向不明、没年不詳。

「近代沖縄の寄留商人」では政次郎さんのほうに上の写真と同じものが掲載されており、キャプションは「中馬商店(東町)」になっています。

円山号/尾花仲次

戦前那覇の大門前通りにコンクリート建のデパート円山号がありました。主は兵庫県出身の尾花仲次、平和館のオーナーでもありました。

グダグダ 旧那覇の大通り名

グダグダ 円山号

グダグダ 那覇上空

図は大門前通り一帯、写真はコンクリ造りになる前の円山号(か支店)です。

円山号

円山号百貨店(デパート)。建造されたのは昭和10年10月、設立者は尾花仲次。鉄筋コンクリート三階、一部四階の建物で那覇市東町3丁目22番地にあった。

尾花仲次は兵庫県出身の寄留商人で大正初期に来県、最初は路傍商人から初め、のち雑貨店円山号をつくり、化粧品その他の雑貨を販売していた。その円山号を昭和10年鉄筋三階建ての百貨店にしたわけで、山形屋と並んで那覇に二つしかないデパートの一つとなった。円山号は当時民間の建物としては沖縄一を誇り、同建物は那覇が廃墟と化した沖縄戦でも戦災を免れ、戦後一時琉球立法院に使用されたこともあったがその後取り壊された。

尾花は円山号の他に、大正8年立住兼次郎と共同で映画常設館「平和館」を建設、のち尾花単独で経営するようになった。料亭「一味亭」の経営に参加したこともある。

尾花は親分肌の性格で那覇の市会議員に何度か当選し、商工会議所の会長をやったこともあり、政財界にも重きをなしていた。一介の路傍商人からたたきあげた寄留商人のの化でも異色の人物。那覇の商業が本土の寄留商人に握られていた時代の象徴的な建物として円山号の名は県民の脳裏につよくきざまれていた。

沖縄県史別巻 p512(部分引用)

グダグダ 旧那覇の大通り名

グダグダ 円山号

グダグダ 那覇上空

図は大門前通り一帯、写真はコンクリ造りになる前の円山号(か支店)です。

円山号

円山号百貨店(デパート)。建造されたのは昭和10年10月、設立者は尾花仲次。鉄筋コンクリート三階、一部四階の建物で那覇市東町3丁目22番地にあった。

尾花仲次は兵庫県出身の寄留商人で大正初期に来県、最初は路傍商人から初め、のち雑貨店円山号をつくり、化粧品その他の雑貨を販売していた。その円山号を昭和10年鉄筋三階建ての百貨店にしたわけで、山形屋と並んで那覇に二つしかないデパートの一つとなった。円山号は当時民間の建物としては沖縄一を誇り、同建物は那覇が廃墟と化した沖縄戦でも戦災を免れ、戦後一時琉球立法院に使用されたこともあったがその後取り壊された。

尾花は円山号の他に、大正8年立住兼次郎と共同で映画常設館「平和館」を建設、のち尾花単独で経営するようになった。料亭「一味亭」の経営に参加したこともある。

尾花は親分肌の性格で那覇の市会議員に何度か当選し、商工会議所の会長をやったこともあり、政財界にも重きをなしていた。一介の路傍商人からたたきあげた寄留商人のの化でも異色の人物。那覇の商業が本土の寄留商人に握られていた時代の象徴的な建物として円山号の名は県民の脳裏につよくきざまれていた。

沖縄県史別巻 p512(部分引用)

青山壮吉(青山書店)

青山書店/小沢書店で東町の青山書店主、青山壮吉について少し触れました。

沖縄県人事録(昭和12)に青山壮吉の項目があったので抜粋して紹介します。

青山壮吉

書籍文具商(青山書店経営)

君は鹿児島県鹿児島市西田町の人、明治15年に原籍地に生る。鹿児島商業学校卒業後直ちに実業につき明治40年初めて本県に来り、書籍文具商を営み那覇市に定住して今日に至る。今や逐年業務を拡張し、砂糖部、石炭部などを兼営、更に砂糖委託部をも併設するに至り、この他諸事業に関係を有して何も隆盛を極めて居り。傍ら那覇商工会議所議員に推されこの常議員なり。那覇信用組合理事、那覇市文具商組合長、沖縄糖業組合幹事などの要職を兼務せり。

いつのまにやら大商人っぽくなっていてびっくりしました。

沖縄県人事録(昭和12)に青山壮吉の項目があったので抜粋して紹介します。

青山壮吉

書籍文具商(青山書店経営)

君は鹿児島県鹿児島市西田町の人、明治15年に原籍地に生る。鹿児島商業学校卒業後直ちに実業につき明治40年初めて本県に来り、書籍文具商を営み那覇市に定住して今日に至る。今や逐年業務を拡張し、砂糖部、石炭部などを兼営、更に砂糖委託部をも併設するに至り、この他諸事業に関係を有して何も隆盛を極めて居り。傍ら那覇商工会議所議員に推されこの常議員なり。那覇信用組合理事、那覇市文具商組合長、沖縄糖業組合幹事などの要職を兼務せり。

いつのまにやら大商人っぽくなっていてびっくりしました。

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]