ENTRY NAVI

- Home

- 寄留商人

- 2025-12-02 [PR]

- 2011-07-30 上岡作太郎(勉強堂)

- 2011-07-29 辰野元造(広島屋)

- 2011-07-27 中屋材木店/中 孝徳・宰輔

- 2011-07-03 勉強堂の広告(S2)

- 2011-06-25 柴田政太郎

- 2011-06-24 坂元の絵ハガキ

- 2011-06-15 坂元栄之丞

- 2011-05-09 塩谷清兵衛

上岡作太郎(勉強堂)

戦前の文具商である上岡作太郎氏と戦後に勉強堂土地事務所をしていた二代目の上岡作太郎氏です。

上岡作太郎(初代)

明治の始め頃広島県に生まれる。南洋や台湾を行き来し川尻筆の商売を行っていたが、明治20年半ば頃沖縄に寄留する。沖縄では那覇市天妃町で文具商勉強堂を経営した。

勉強堂は本島のみならず先島などにも文具を卸しており、名護に支店、広島県には製糸部を持っていた。また作太郎は担保代わり(?)の土地を多数所有することとなり、天妃町や平和通り一帯の大地主となる。戦前は天妃町で貸家業も営んでいた。

勉強堂の従業員として近しい間柄の広島県出身者を雇い入れており、その中には大正期に独立する辰野元造がいた。戦後文具商として開業する石川文明堂の石川元安も勉強堂の出身である。

沖縄戦直前に広島に疎開、戦後沖縄に戻ろうとするがなかなか許可が下りず、許可が出る直前の昭和26、7年頃に逝去。家族はその後沖縄へ戻る。

一男、二女あり。

上岡一雪(二代目の作太郎)

1900(明治33)年沖縄生まれ。 妻キワ(由起子)。

初代作太郎(後述)の子として生まれ勉強堂の従業員として働く。沖縄戦直前に広島に疎開、初代作太郎の逝去後の昭和26、7年頃妻子を連れて沖縄へ戻る。しかし戻った時点で勉強堂のあった天妃町一帯は立ち入り禁止で平和通り一帯の所有地にも闇市ができていたため、一雪は所有していた樋川の土地に居を構え、闇市一帯の土地管理のため勉強堂土地事務所を設立する。

戦前の勉強堂は文具卸、戦後の勉強堂土地事務所は所有地の管理業で、勉強堂という名前は同一であるが内容は異なっている。また一雪は父である先代の名前を継ぎ戦後は作太郎と名乗っていため混乱が見られるが両者は親子であり別人である。

昭和中期頃、勉強堂所有地に次女の夫がホテル日光、次男賢次が日光別館を設立している。

1984(昭和59)年逝去。

上岡氏は上記事情もあり記録を追ってゆくとどうもおかしなところがあってまとめられなかったのですが、事情を御存知の方からご助言を頂きまとめることができました。文責はまとめた私にあります。

改めて感謝申し上げます。

上岡作太郎(初代)

明治の始め頃広島県に生まれる。南洋や台湾を行き来し川尻筆の商売を行っていたが、明治20年半ば頃沖縄に寄留する。沖縄では那覇市天妃町で文具商勉強堂を経営した。

勉強堂は本島のみならず先島などにも文具を卸しており、名護に支店、広島県には製糸部を持っていた。また作太郎は担保代わり(?)の土地を多数所有することとなり、天妃町や平和通り一帯の大地主となる。戦前は天妃町で貸家業も営んでいた。

勉強堂の従業員として近しい間柄の広島県出身者を雇い入れており、その中には大正期に独立する辰野元造がいた。戦後文具商として開業する石川文明堂の石川元安も勉強堂の出身である。

沖縄戦直前に広島に疎開、戦後沖縄に戻ろうとするがなかなか許可が下りず、許可が出る直前の昭和26、7年頃に逝去。家族はその後沖縄へ戻る。

一男、二女あり。

上岡一雪(二代目の作太郎)

1900(明治33)年沖縄生まれ。 妻キワ(由起子)。

初代作太郎(後述)の子として生まれ勉強堂の従業員として働く。沖縄戦直前に広島に疎開、初代作太郎の逝去後の昭和26、7年頃妻子を連れて沖縄へ戻る。しかし戻った時点で勉強堂のあった天妃町一帯は立ち入り禁止で平和通り一帯の所有地にも闇市ができていたため、一雪は所有していた樋川の土地に居を構え、闇市一帯の土地管理のため勉強堂土地事務所を設立する。

戦前の勉強堂は文具卸、戦後の勉強堂土地事務所は所有地の管理業で、勉強堂という名前は同一であるが内容は異なっている。また一雪は父である先代の名前を継ぎ戦後は作太郎と名乗っていため混乱が見られるが両者は親子であり別人である。

昭和中期頃、勉強堂所有地に次女の夫がホテル日光、次男賢次が日光別館を設立している。

1984(昭和59)年逝去。

上岡氏は上記事情もあり記録を追ってゆくとどうもおかしなところがあってまとめられなかったのですが、事情を御存知の方からご助言を頂きまとめることができました。文責はまとめた私にあります。

改めて感謝申し上げます。

PR

辰野元造(広島屋)

戦前文具商広島屋を経営していた辰野元造の項を沖縄県人事録(S12)から抜粋します。

文房具商(広島屋商店経営)

辰野元造

那覇市天妃町1ノ5

君は広島県加茂郡川尻町の人、明治36[1903]年を以て原籍地に生る。大正4[1915]年市内勉強堂本店店員として初めて来県し爾来恪勤精励して内外の信用を博し、大正15[1926]年3月自ら現業を経営して今日に至る。市内屈指の文具商として家業逐年隆盛を極めつつあり、更に将来の大成を期待される青年実業家なり。

広島から12歳で来沖して文具商店員として働き、23歳で独立開業、上の人事録は1937(昭和12)年のものですから昭和12年では34歳ということになりますね。

辰野さんは戦後も沖縄で商売をしており、1958年の住所録には下記のようになっています。

広島屋本店/事務用品文具一切

那覇市千歳橋通り

市民の友第60号(56年)の広告では下記の通り。

廣島屋本店

6区29組千歳橋西詰

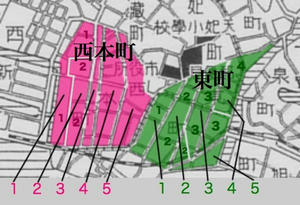

図はゼンリン地図を参考にしました。

文房具商(広島屋商店経営)

辰野元造

那覇市天妃町1ノ5

君は広島県加茂郡川尻町の人、明治36[1903]年を以て原籍地に生る。大正4[1915]年市内勉強堂本店店員として初めて来県し爾来恪勤精励して内外の信用を博し、大正15[1926]年3月自ら現業を経営して今日に至る。市内屈指の文具商として家業逐年隆盛を極めつつあり、更に将来の大成を期待される青年実業家なり。

広島から12歳で来沖して文具商店員として働き、23歳で独立開業、上の人事録は1937(昭和12)年のものですから昭和12年では34歳ということになりますね。

辰野さんは戦後も沖縄で商売をしており、1958年の住所録には下記のようになっています。

広島屋本店/事務用品文具一切

那覇市千歳橋通り

市民の友第60号(56年)の広告では下記の通り。

廣島屋本店

6区29組千歳橋西詰

図はゼンリン地図を参考にしました。

中屋材木店/中 孝徳・宰輔

久茂地川そばにあった中屋材木店です。那覇民俗地図では中材木店となっていますが同一のものとして話を進めます。

まず沖縄県人事録(S12)から抜粋。

中屋材木店主

中 孝徳

那覇市下泉町1ノ3

君は故中孝二氏の長男、明治45年を以て那覇市に生る。沖縄県立第二中学校を卒業して上智大学に学び、昭和10年同校を卒業し父業を継いで今日に至る。目下家業の傍ら那覇木材商協幹事たり。太陽生命保険会社沖縄代理店、及動力輪転機による練炭製造工場を兼営し、新進気鋭の熱と抱負を持って夫々同業界に重きをなす。当家は明治25年先々代泰輔翁よりの寄留にして、原籍を東京市本所区吾妻橋1ノ25に有し、君亦純然たる江戸子の流れをくむ(略)

妻寿子さん(大正4)は那覇市商工会議所副会頭川畑黙志氏の次女である。

中屋材木店支配人

中 宰輔

那覇市下泉町1ノ3

君は東京市人中泰輔の三男として明治30年を以て生る。亡父泰輔翁は本県実業界草分時代の功労者にして明治25年に来県、空拳能く今日の基礎を築ける奮闘家なり、其三男たる君は那覇市に生れて那覇市に育ち純然たる那覇児なり。郷学を卒へて県立第一中学校に学び、後笈を負ふて上京せしが、令兄の急逝により帰郷し、爾来家業に精勤して今日に及べり。

整理してみると、

•「中 泰輔」は明治25年に東京から(?)寄留。

•中 宰輔(明治30年生)は中 泰輔(初代)の三男。那覇生まれ。

•中 孝徳(明治45年生)は中 孝二の長男、昭和12年現在の店主で三代目。那覇生まれ。

ということになります。

1937(昭和12)年7月9日の沖縄日報に掲載された長者番付記事で 「下泉町 [所得]1605/[資産]62417/(材木店)仲 孝とく」 となっているのは「中 孝徳」さんでほぼ間違いないでしょうね。

まず沖縄県人事録(S12)から抜粋。

中屋材木店主

中 孝徳

那覇市下泉町1ノ3

君は故中孝二氏の長男、明治45年を以て那覇市に生る。沖縄県立第二中学校を卒業して上智大学に学び、昭和10年同校を卒業し父業を継いで今日に至る。目下家業の傍ら那覇木材商協幹事たり。太陽生命保険会社沖縄代理店、及動力輪転機による練炭製造工場を兼営し、新進気鋭の熱と抱負を持って夫々同業界に重きをなす。当家は明治25年先々代泰輔翁よりの寄留にして、原籍を東京市本所区吾妻橋1ノ25に有し、君亦純然たる江戸子の流れをくむ(略)

妻寿子さん(大正4)は那覇市商工会議所副会頭川畑黙志氏の次女である。

中屋材木店支配人

中 宰輔

那覇市下泉町1ノ3

君は東京市人中泰輔の三男として明治30年を以て生る。亡父泰輔翁は本県実業界草分時代の功労者にして明治25年に来県、空拳能く今日の基礎を築ける奮闘家なり、其三男たる君は那覇市に生れて那覇市に育ち純然たる那覇児なり。郷学を卒へて県立第一中学校に学び、後笈を負ふて上京せしが、令兄の急逝により帰郷し、爾来家業に精勤して今日に及べり。

整理してみると、

•「中 泰輔」は明治25年に東京から(?)寄留。

•中 宰輔(明治30年生)は中 泰輔(初代)の三男。那覇生まれ。

•中 孝徳(明治45年生)は中 孝二の長男、昭和12年現在の店主で三代目。那覇生まれ。

ということになります。

1937(昭和12)年7月9日の沖縄日報に掲載された長者番付記事で 「下泉町 [所得]1605/[資産]62417/(材木店)仲 孝とく」 となっているのは「中 孝徳」さんでほぼ間違いないでしょうね。

勉強堂の広告(S2)

昭和2年の勉強堂(上岡勉強堂)の広告です。

各地に特約店数十ヶ所を有在す

那覇市大門前

上岡勉強堂本店ハ

上岡勉強堂本店ハ

読みて字のごとくドコの店よりも品質の良品を売る店とご婦人方は申までも無く御子供様方の御許ばんです

馬印縫糸製造販売元

家の世帯は妻で持つ着物の縫目は糸で持つ品を買うなら勉強堂イツもかわらぬ品をうる

文具類大卸商

文房具紙類糸類真田紐一切糸は○印縫針は寅印かねヨ印

名護町小学校前

上岡勉強堂分店

安岐国川尻町

上岡勉強堂 製糸部

沖縄タイムス 1927(昭和2)年11月8日

「安岐国川尻町」(広島県)に製糸部もあったようですからたいしたもんです。

参考:安芸国 - Wikipedia

参考:川尻町 - Wikipedia

また名護にも支店があったのがわかります。

各地に特約店数十ヶ所を有在す

那覇市大門前

読みて字のごとくドコの店よりも品質の良品を売る店とご婦人方は申までも無く御子供様方の御許ばんです

馬印縫糸製造販売元

家の世帯は妻で持つ着物の縫目は糸で持つ品を買うなら勉強堂イツもかわらぬ品をうる

文具類大卸商

文房具紙類糸類真田紐一切糸は○印縫針は寅印かねヨ印

名護町小学校前

上岡勉強堂分店

安岐国川尻町

上岡勉強堂 製糸部

沖縄タイムス 1927(昭和2)年11月8日

「安岐国川尻町」(広島県)に製糸部もあったようですからたいしたもんです。

参考:安芸国 - Wikipedia

参考:川尻町 - Wikipedia

また名護にも支店があったのがわかります。

柴田政太郎

柴田政太郎

1863(文久3)年鹿児島生まれ。1896(明治29)年に33歳で寄留、没年不詳。

柴田商店として穀物・紙類・砂糖等を取り扱っていたが、日露戦争前後に組合を組織して製革事業にも着手し1907(明治40)年に垣花に柴田製革所を設立する。

1904(明治37)年以来沖縄広運株式会社取締役、沖縄砂糖同業組合評議員・同組合長、1927(昭和2)年には那覇商工会長に就任する。

1907(明治40)年から1914(大正3)年まで那覇区会議員に連続当選、1913(大正2)年には県会議員にも当選する。

近代沖縄の寄留商人 (抜粋、編集)

グダグダ 明治末期の工場で引用した明治43年の記録にも工場の名が出て来ます。

柴田製皮所/垣花/柴田政太郎/明治40.8/和象皮 山羊皮/5人

真和志民俗地図では垣花町の範囲ではないですが山下町に製皮工場が見えます。落平樋の少し北側辺になるでしょうか。

「近代沖縄の寄留商人」に琉球新報記事(大正5.6.1)が引用されていますが一部引用します。

南明治橋をわたって左へ2、3町行けば柴田製革工場がある。工場主は(那覇)区内西本町の柴田政太郎氏で、明治40年頃まではさる製革株式会社の分工場であったが、会社が解散するにあたって、其の後を柴田氏が引き受けたのである。ここで作っているのは靴の底革ばかりで、一ヶ年約四千頭分の製品があるということだ。販路は主に大阪市場で、鹿児島・熊本・本県等の需要にも多少応じているらしい。

近代沖縄の寄留商人 (抜粋、編集)

1863(文久3)年鹿児島生まれ。1896(明治29)年に33歳で寄留、没年不詳。

柴田商店として穀物・紙類・砂糖等を取り扱っていたが、日露戦争前後に組合を組織して製革事業にも着手し1907(明治40)年に垣花に柴田製革所を設立する。

1904(明治37)年以来沖縄広運株式会社取締役、沖縄砂糖同業組合評議員・同組合長、1927(昭和2)年には那覇商工会長に就任する。

1907(明治40)年から1914(大正3)年まで那覇区会議員に連続当選、1913(大正2)年には県会議員にも当選する。

近代沖縄の寄留商人 (抜粋、編集)

グダグダ 明治末期の工場で引用した明治43年の記録にも工場の名が出て来ます。

柴田製皮所/垣花/柴田政太郎/明治40.8/和象皮 山羊皮/5人

真和志民俗地図では垣花町の範囲ではないですが山下町に製皮工場が見えます。落平樋の少し北側辺になるでしょうか。

「近代沖縄の寄留商人」に琉球新報記事(大正5.6.1)が引用されていますが一部引用します。

南明治橋をわたって左へ2、3町行けば柴田製革工場がある。工場主は(那覇)区内西本町の柴田政太郎氏で、明治40年頃まではさる製革株式会社の分工場であったが、会社が解散するにあたって、其の後を柴田氏が引き受けたのである。ここで作っているのは靴の底革ばかりで、一ヶ年約四千頭分の製品があるということだ。販路は主に大阪市場で、鹿児島・熊本・本県等の需要にも多少応じているらしい。

近代沖縄の寄留商人 (抜粋、編集)

坂元の絵ハガキ

戦前の風景写真には絵葉書からのものもありますが、その他にも美人の絵葉書が見られます。

絵葉書の下には「中馬」「坂元」の名があることが多いですが新聞記事に坂元の名が見えたので抜粋しておきます。

絵ハガキがいろいろに変遷してきたが、当地の絵ハガキで一番売れるのは何といっても風景よりか美人である。

昨日大門前・坂元絵端書店で調べたところによると、坂元店が絵ハガキを始めたのは明治39年で、当時はすべて琉球風景のみで、琉球土産に外来客が好んで買い、今でもポツポツ売れている。

翌40年に始めて琉球美人の絵ハガキを発行した時は、それぞれ他県人とばかりいわず、土地の人たちにも羽根がついているように売れていた。坂元店ではこの人気に乗じて、盛んに廓の美形の絵ハガキを発行した。今日まで相変わらず売れている。

大正2年6月20日

沖縄の遊郭 -新聞資料集成- p649 (一部のみ抜粋)

絵葉書はこんな感じ。

参考:グダグダ 中馬商店の絵はがき

坂元はたぶんこの人でしょう。

グダグダ 坂元栄之丞

絵葉書の下には「中馬」「坂元」の名があることが多いですが新聞記事に坂元の名が見えたので抜粋しておきます。

絵ハガキがいろいろに変遷してきたが、当地の絵ハガキで一番売れるのは何といっても風景よりか美人である。

昨日大門前・坂元絵端書店で調べたところによると、坂元店が絵ハガキを始めたのは明治39年で、当時はすべて琉球風景のみで、琉球土産に外来客が好んで買い、今でもポツポツ売れている。

翌40年に始めて琉球美人の絵ハガキを発行した時は、それぞれ他県人とばかりいわず、土地の人たちにも羽根がついているように売れていた。坂元店ではこの人気に乗じて、盛んに廓の美形の絵ハガキを発行した。今日まで相変わらず売れている。

大正2年6月20日

沖縄の遊郭 -新聞資料集成- p649 (一部のみ抜粋)

絵葉書はこんな感じ。

参考:グダグダ 中馬商店の絵はがき

坂元はたぶんこの人でしょう。

グダグダ 坂元栄之丞

坂元栄之丞

沖縄県人事録(昭和12)から坂元栄之丞の項目を抜粋して引用します。

坂元栄之丞

旭窯業㈱専務取締役

那覇市天妃町1ノ12

君は明治8年を以て鹿児島市に生る。明治25年叔父と共に来県し宮古郡に於いて開墾事業に従事す。当時概に黒糖一千梃生産し同郡に於ける黒糖製造の先覚と称さる。その後木材商を営みしが明治28年現在の洋品雑貨商を開業し那覇市に定住して今日に及べり。今や市内屈指の老舗として那覇市商店街に重きをなして居り、なお昭和4年12月本県陶業の振興を計画し旭窯業株式会社を設立、推されて初代専務取締役に就任、同社は工場を那覇市外古波蔵に有し、主なる製品に改良瓶、土管、改良沖縄瓦等あり。

天資淵良恭謙、皎月と号し俳句を能くす。

沖縄県人事録(昭和12)

古波蔵の旭窯業所ですね。

またこの人は絵葉書を発行していた坂元商店の主です。

大正末期から戦前まで古波蔵に旭窯業所があった、そこでは土管、アルコール壷、植木鉢、屋根瓦、陶器等幅広く焼かれていた。

那覇市史資料編第二巻中の7、p362

那覇市史の記述とは食い違いますが昭和には古波蔵にあったということで。

輸出のための酒甕なども不足気味だったようですから「実用品」としての陶器製造に取り組んだのでしょう。

沖縄県人事録(大5)からも一部抜粋しておきます。画像は「沖縄県立図書館 貴重資料デジタル書庫」からダウンロードしたもので画像加工してあります。

那覇区大門通りに堂々たる店舗を構へ、県下唯一の風景絵葉書見世として隆盛を極めつつあるは、即ち君が管理せる坂元商店なり。君は明治8年を以て鹿児島市住吉町に生る、県下銀行界の老練家として声望ありたる、亡重幸氏の長男にして大正2年8月家督を相続せり。

18歳の時はじめて本県宮古島に来り、叔父の経営せる商業及び開墾事業に従事し、三年間を精励恪勤して信望ありしが、其後那覇に出でて井ノ口材木店に入り、爾来8ヶ年間を忠実に勤務して内外の信望厚く、専ら土木請負に寿示して敏腕を揮ひたり。明治38年遂に同店を辞して現地に独立開業し、竹器、諸家具類、額縁、絵紙、沖縄風景絵葉書、味噌醤油其他雑貨類を販売して漸次に拡張し、現今鹿児島商業出身の令弟酉三君に其全権を譲り、隆盛以て今日に至れり。君は現に来管理者の位置に在り、而して仁寿生命保険株式会社及徴兵保険株式会社の代理店を兼業として活躍しつつあり。

沖縄県人事録(大5) (抜粋と編集)

別ページでの坂本商店の案内。一行消えてしまってます。

坂本商店は那覇唯一の繁栄地たる大門前の久米通り角にあり

---

県下唯一の写真原料品店として

沖縄県人事録(大5) (抜粋)

坂元栄之丞

旭窯業㈱専務取締役

那覇市天妃町1ノ12

君は明治8年を以て鹿児島市に生る。明治25年叔父と共に来県し宮古郡に於いて開墾事業に従事す。当時概に黒糖一千梃生産し同郡に於ける黒糖製造の先覚と称さる。その後木材商を営みしが明治28年現在の洋品雑貨商を開業し那覇市に定住して今日に及べり。今や市内屈指の老舗として那覇市商店街に重きをなして居り、なお昭和4年12月本県陶業の振興を計画し旭窯業株式会社を設立、推されて初代専務取締役に就任、同社は工場を那覇市外古波蔵に有し、主なる製品に改良瓶、土管、改良沖縄瓦等あり。

天資淵良恭謙、皎月と号し俳句を能くす。

沖縄県人事録(昭和12)

古波蔵の旭窯業所ですね。

またこの人は絵葉書を発行していた坂元商店の主です。

大正末期から戦前まで古波蔵に旭窯業所があった、そこでは土管、アルコール壷、植木鉢、屋根瓦、陶器等幅広く焼かれていた。

那覇市史資料編第二巻中の7、p362

那覇市史の記述とは食い違いますが昭和には古波蔵にあったということで。

輸出のための酒甕なども不足気味だったようですから「実用品」としての陶器製造に取り組んだのでしょう。

沖縄県人事録(大5)からも一部抜粋しておきます。画像は「沖縄県立図書館 貴重資料デジタル書庫」からダウンロードしたもので画像加工してあります。

那覇区大門通りに堂々たる店舗を構へ、県下唯一の風景絵葉書見世として隆盛を極めつつあるは、即ち君が管理せる坂元商店なり。君は明治8年を以て鹿児島市住吉町に生る、県下銀行界の老練家として声望ありたる、亡重幸氏の長男にして大正2年8月家督を相続せり。

18歳の時はじめて本県宮古島に来り、叔父の経営せる商業及び開墾事業に従事し、三年間を精励恪勤して信望ありしが、其後那覇に出でて井ノ口材木店に入り、爾来8ヶ年間を忠実に勤務して内外の信望厚く、専ら土木請負に寿示して敏腕を揮ひたり。明治38年遂に同店を辞して現地に独立開業し、竹器、諸家具類、額縁、絵紙、沖縄風景絵葉書、味噌醤油其他雑貨類を販売して漸次に拡張し、現今鹿児島商業出身の令弟酉三君に其全権を譲り、隆盛以て今日に至れり。君は現に来管理者の位置に在り、而して仁寿生命保険株式会社及徴兵保険株式会社の代理店を兼業として活躍しつつあり。

沖縄県人事録(大5) (抜粋と編集)

別ページでの坂本商店の案内。一行消えてしまってます。

坂本商店は那覇唯一の繁栄地たる大門前の久米通り角にあり

---

県下唯一の写真原料品店として

沖縄県人事録(大5) (抜粋)

塩谷清兵衛

塩谷清兵衛

生没年不詳。鹿児島大門口に生まれたといわれるが生没年、寄留時期などは明らかではない。

沖縄における雑貨商の第一号で琉球処分前後の沖縄で活動した。旧藩時代にはすでに薩摩琉球間の貿易に従事していたようで那覇商人の取締役を命じられたこともあるという。首里王家の玉川王子と義兄弟の縁を結び塩谷の姓を給わっている。

---

塩谷吉太郎

1884(明治17)年生まれ。

清兵衛の孫。昭和初期には那覇市西本町5丁目で金物商を営む。

---

「置県の前後に有名な雑貨商は清兵衛殿であった。清兵衛とは本県に於ける通称であるが、塩谷清兵衛という鹿児島の商人のことで、那覇の西本町の民家の座敷を借り、そこに雑貨をひろげて売出したものだが(略) 沖縄県政50年/太田朝敷」

近代沖縄の寄留商人より抜粋

明治17年に孫が生まれているということは廃藩置県当時でもご年配ということですね。孫は西町で金物店を営んでいますから塩谷さんは沖縄に定着したんでしょう。

琉球人事興信録(1950)の目次には塩谷栄二さんという名前も見えますが関係あるのかどうかはわかりません。

清兵衛(シイベー)の名前はシイベードン(清兵衛殿)としても有名です。

シイベェードン(清兵衛)は鉄製品(金物類)とともにヤンジン(洋銀=ニッケル)を取り扱っていたが、その洋銀のことをいつしかシイベーといい、銀かんざしの代用に洋銀で作ったかんざしが安いことから「シイベー・ジィファー」といった。

那覇市史資料編第二巻中の7 p296

生没年不詳。鹿児島大門口に生まれたといわれるが生没年、寄留時期などは明らかではない。

沖縄における雑貨商の第一号で琉球処分前後の沖縄で活動した。旧藩時代にはすでに薩摩琉球間の貿易に従事していたようで那覇商人の取締役を命じられたこともあるという。首里王家の玉川王子と義兄弟の縁を結び塩谷の姓を給わっている。

---

塩谷吉太郎

1884(明治17)年生まれ。

清兵衛の孫。昭和初期には那覇市西本町5丁目で金物商を営む。

---

「置県の前後に有名な雑貨商は清兵衛殿であった。清兵衛とは本県に於ける通称であるが、塩谷清兵衛という鹿児島の商人のことで、那覇の西本町の民家の座敷を借り、そこに雑貨をひろげて売出したものだが(略) 沖縄県政50年/太田朝敷」

近代沖縄の寄留商人より抜粋

明治17年に孫が生まれているということは廃藩置県当時でもご年配ということですね。孫は西町で金物店を営んでいますから塩谷さんは沖縄に定着したんでしょう。

琉球人事興信録(1950)の目次には塩谷栄二さんという名前も見えますが関係あるのかどうかはわかりません。

清兵衛(シイベー)の名前はシイベードン(清兵衛殿)としても有名です。

シイベェードン(清兵衛)は鉄製品(金物類)とともにヤンジン(洋銀=ニッケル)を取り扱っていたが、その洋銀のことをいつしかシイベーといい、銀かんざしの代用に洋銀で作ったかんざしが安いことから「シイベー・ジィファー」といった。

那覇市史資料編第二巻中の7 p296

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]