ENTRY NAVI

- Home

- 酒造

マルゲン酒造合資会社

表の比較からマルゲン酒造合資会社です。

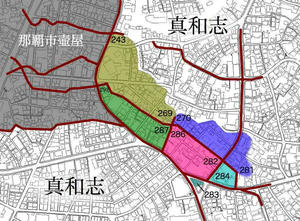

旧住所での壺屋の番地は下の図のようにこうなっています(壺屋○○○)。

マルゲン番地はこうなっています。

親泊元信/壷屋町277番地[那覇市3区12班/親泊酒造工場][10.マルゲン酒造合資会社/(元)泡盛/那覇市壺屋町]

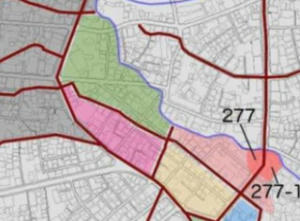

ここはややこしいです。那覇3区の酒造所?で推定した那覇3区12・14組が下の図です。参考にしたのは当時の地図ですが手書きのアバウトなものなのでよくわからない部分があります。

12組は真和志支所の斜め向かい、あけぼの劇場後方だと考えられます。

昭和の番地入り地図では最初の図のようになっていますが、壺屋と大道の境界線は道をまたいでいます。「壷屋町277番地」は現在の交番付近、その向い側が「277-1」になっています。

沖縄主要地主要商工年鑑の52年版に「 親泊酒造工場」がありました(親泊酒造工場・第二大城酒造所)。

親泊酒造工場」がありました(親泊酒造工場・第二大城酒造所)。

277-1で正解のようです。

旧住所での壺屋の番地は下の図のようにこうなっています(壺屋○○○)。

マルゲン番地はこうなっています。

親泊元信/壷屋町277番地[那覇市3区12班/親泊酒造工場][10.マルゲン酒造合資会社/(元)泡盛/那覇市壺屋町]

ここはややこしいです。那覇3区の酒造所?で推定した那覇3区12・14組が下の図です。参考にしたのは当時の地図ですが手書きのアバウトなものなのでよくわからない部分があります。

12組は真和志支所の斜め向かい、あけぼの劇場後方だと考えられます。

昭和の番地入り地図では最初の図のようになっていますが、壺屋と大道の境界線は道をまたいでいます。「壷屋町277番地」は現在の交番付近、その向い側が「277-1」になっています。

沖縄主要地主要商工年鑑の52年版に「

277-1で正解のようです。

PR

大道の識名酒造

旧番地の入った地図から三原周辺の図を作ってみました。

旧番地の図から何が分かるかというと新しく造った道です。そのほかに造成前の地形を推定したりもできるかと思います。ただし元図での番地が戦前の番地に対応しているか、真和志村時代と共通しているか、などはわかりません。いえるのは那覇の住所表記が変わる前の番地ということだけです。ゆえにところどころ妄想になりますのでご注意。

元図は今もある道が描かれています。しかしその道のうちのいくつかは薄く描かれていて図では茶緑色で描きました。元図で薄く描かれた道が何なのかということですがこれは新しく造られた道だと判断しました。理由は、番地を分断するように通っていたり、T字路を十字路にするようになっていたり、やたらと直線的だったりというところから妄想しました。

表の比較から識名酒造のところ。

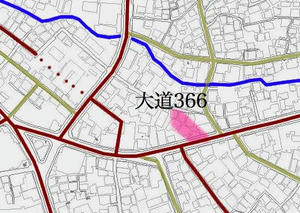

識名 謙/大道366番地[--/--][24.識名酒造場/時雨/那覇市字大道]

南部酒造組合での住所は「識名 謙/大道366番地」、酒造組合名簿(62年)での住所は「24.識名酒造場/時雨/那覇市字大道」です。

この「大道366番地」はここになります。

多分間違いはないかと思いますが識名酒造はここにあったのでしょう。近くには大原区がありますが、大原区は戦後の移住てできた場所で戦後比較的早い居住地だったのです。

大原区の発祥については、1946年8月軍政府から今後軍民那覇港を中心とする輸送計画を樹立し、陸運関係は那覇港に近いところに住居を持つように軍の首脳部から命ぜられたので、当時陸運課長であった宮城善正氏は候補地を天久と安謝に求めたがいかんせん飲料水に乏しいので水を頼って現在の地に来た。ここは旧真和志校の後方の岡で、大石毛という丘陵地のしたの原野地であったがブルトーザで切り開いて平地となしここに陸運関係の120戸の人達が住居を持つようになった。真和志市誌 p274

大原区(寄宮)

参考:グダグダ 大石毛

旧番地の図から何が分かるかというと新しく造った道です。そのほかに造成前の地形を推定したりもできるかと思います。ただし元図での番地が戦前の番地に対応しているか、真和志村時代と共通しているか、などはわかりません。いえるのは那覇の住所表記が変わる前の番地ということだけです。ゆえにところどころ妄想になりますのでご注意。

元図は今もある道が描かれています。しかしその道のうちのいくつかは薄く描かれていて図では茶緑色で描きました。元図で薄く描かれた道が何なのかということですがこれは新しく造られた道だと判断しました。理由は、番地を分断するように通っていたり、T字路を十字路にするようになっていたり、やたらと直線的だったりというところから妄想しました。

表の比較から識名酒造のところ。

識名 謙/大道366番地[--/--][24.識名酒造場/時雨/那覇市字大道]

南部酒造組合での住所は「識名 謙/大道366番地」、酒造組合名簿(62年)での住所は「24.識名酒造場/時雨/那覇市字大道」です。

この「大道366番地」はここになります。

多分間違いはないかと思いますが識名酒造はここにあったのでしょう。近くには大原区がありますが、大原区は戦後の移住てできた場所で戦後比較的早い居住地だったのです。

大原区の発祥については、1946年8月軍政府から今後軍民那覇港を中心とする輸送計画を樹立し、陸運関係は那覇港に近いところに住居を持つように軍の首脳部から命ぜられたので、当時陸運課長であった宮城善正氏は候補地を天久と安謝に求めたがいかんせん飲料水に乏しいので水を頼って現在の地に来た。ここは旧真和志校の後方の岡で、大石毛という丘陵地のしたの原野地であったがブルトーザで切り開いて平地となしここに陸運関係の120戸の人達が住居を持つようになった。真和志市誌 p274

大原区(寄宮)

参考:グダグダ 大石毛

当間重民の酒造業

「当間重剛回想録」に当間重民の酒造業について書いてありました。

三男、重民は明治33(1900)年に生まれた。早稲田大学英文科を卒業、沖縄県立一中の教師を希望したが生活の心配がないからとの理由で採用を断られた。そのころ不況で那覇市内の島袋、津波古といった酒造所が倒産した。重民は島袋酒造所を買って酒造業を始めたが、それが成功して、泡盛の年産220石だったのが300石にまで伸びていった。

当間重剛回想録 p24、25

大正7年沖縄県立第一中学校を卒業し、進んで早稲田大学高等師範部英語科に学び、同14年同校を卒業して一年志願で入営し陸軍歩兵科少尉に任官す、満期除隊後は酒造業に従事

グダグダ 当間重民

大正14年に大学卒業した後に1年は陸軍、戻ってから酒造業を営むという経過でしょうか。大正末期からの不況(ソテツ地獄)は深刻なものでした。

倒産したとされている「津波古」は津波古酒造場?

酒造連合会が結成されたのは昭和3年、時の内務部長を初代会長として発足した。大正末から昭和初期にかけては世界的大恐慌で県経済は四苦八苦の状態であった。昭和3、4、5年が業界にとっては一番苦しい時期で、多くの酒造所が倒産のやむなきに至った。

グダグダ 戦前の酒造業界

当間重民に酒造経験はなかったはずですから倒産した酒造所の職人たちを雇用したのでしょう。

関連:グダグダ 津波古酒造場/太平酒造場

三男、重民は明治33(1900)年に生まれた。早稲田大学英文科を卒業、沖縄県立一中の教師を希望したが生活の心配がないからとの理由で採用を断られた。そのころ不況で那覇市内の島袋、津波古といった酒造所が倒産した。重民は島袋酒造所を買って酒造業を始めたが、それが成功して、泡盛の年産220石だったのが300石にまで伸びていった。

当間重剛回想録 p24、25

大正7年沖縄県立第一中学校を卒業し、進んで早稲田大学高等師範部英語科に学び、同14年同校を卒業して一年志願で入営し陸軍歩兵科少尉に任官す、満期除隊後は酒造業に従事

グダグダ 当間重民

大正14年に大学卒業した後に1年は陸軍、戻ってから酒造業を営むという経過でしょうか。大正末期からの不況(ソテツ地獄)は深刻なものでした。

倒産したとされている「津波古」は津波古酒造場?

酒造連合会が結成されたのは昭和3年、時の内務部長を初代会長として発足した。大正末から昭和初期にかけては世界的大恐慌で県経済は四苦八苦の状態であった。昭和3、4、5年が業界にとっては一番苦しい時期で、多くの酒造所が倒産のやむなきに至った。

グダグダ 戦前の酒造業界

当間重民に酒造経験はなかったはずですから倒産した酒造所の職人たちを雇用したのでしょう。

関連:グダグダ 津波古酒造場/太平酒造場

酒造業界と政治

酒造連合第5代(1950〜51)会長の花城清用さんの供述から引用します。花城さんは酒造業者だったわけではなくて新聞記者だったのですね。

昭和初期の酒造業者は、多額納税者でありながら税務署には頭があがらず、また税務署側も酒造業者には常に高姿勢で臨み、その横暴さも目に余るものがあった。こうした状況下で、私[花城清用]は昭和7年沖縄酒造組合主事、兼同連合会理事に就任したが、これは今考えると少々おかしな事でもあった。当時、わたしは琉球新報社の記者(社会部長)をしていて仕事には別に不満はなかった。ところが、酒造組合長で首里市議だった佐久本政良氏、首里市長の高安玉兎氏や県議をしておられた粟国永伝氏及び地元の関係業者が「ぜひ酒造組合にきてくれ」と要望して来たのである。

酒造業者や先輩たちは、当時、紙ハブと恐れられていた新聞記者を組合に入れ、逆に税務署にニラミをきかそうという魂胆だったのである。「いつも税務署にいじめられているので、なんとかしなければならない」と思案した結果、こうした対処策がうまれてきたものだった。

当時は本土出身者が県庁や警察、その他の政府機関の要職をつとめ、県出身者は弾圧されている時勢であった。

昔の酒屋は誇りと気骨があり、私を酒造組合に入れたのも、こうした自衛策のひとつだったのである。

昔の酒屋は多数の議員をそれぞれの議会に送り出すなど、県内各種業界を常にリードしていた。首里の市議はもとより貴族院議員まで酒屋がバックになって送り出したものだ。平尾喜三郎氏もそのひとり、平尾氏は二期連続当選させたが、その後がまを息子の喜一氏にゆずったこと、さらに平尾氏が本土出身であったため組合から反発と批判の声があがった。「地元出身者の候補を立てよう」という動きがにわかに活性化したのである。人選には慎重を期し、仲村清栄(第一銀行頭取)を擁立、見事当選させたが、部下が不正行為を働いたため、清廉潔白な仲村氏は議員生活三ヶ月で引責辞職してしまった。その後当間重民氏を押し立て、当選させるなど酒造組合は、政治・経済に底知れない力を発揮していた。

酒連50年史 泡盛産業と私/花城清用 p154(抜粋と引用)

第2代(1930〜34)会長は平尾喜三郎です。

当間重民はここなども参照して頂きたい。

昭和17年(1942年)に多額納税者議員の資格で貴族院議員となった。終戦後は沖縄に戻り、沖縄諮詢会や沖縄民政府の幹部を歴任した。1949年に那覇市長に当選した。

当間重民 - Wikipedia

昭和初期の酒造業者は、多額納税者でありながら税務署には頭があがらず、また税務署側も酒造業者には常に高姿勢で臨み、その横暴さも目に余るものがあった。こうした状況下で、私[花城清用]は昭和7年沖縄酒造組合主事、兼同連合会理事に就任したが、これは今考えると少々おかしな事でもあった。当時、わたしは琉球新報社の記者(社会部長)をしていて仕事には別に不満はなかった。ところが、酒造組合長で首里市議だった佐久本政良氏、首里市長の高安玉兎氏や県議をしておられた粟国永伝氏及び地元の関係業者が「ぜひ酒造組合にきてくれ」と要望して来たのである。

酒造業者や先輩たちは、当時、紙ハブと恐れられていた新聞記者を組合に入れ、逆に税務署にニラミをきかそうという魂胆だったのである。「いつも税務署にいじめられているので、なんとかしなければならない」と思案した結果、こうした対処策がうまれてきたものだった。

当時は本土出身者が県庁や警察、その他の政府機関の要職をつとめ、県出身者は弾圧されている時勢であった。

昔の酒屋は誇りと気骨があり、私を酒造組合に入れたのも、こうした自衛策のひとつだったのである。

昔の酒屋は多数の議員をそれぞれの議会に送り出すなど、県内各種業界を常にリードしていた。首里の市議はもとより貴族院議員まで酒屋がバックになって送り出したものだ。平尾喜三郎氏もそのひとり、平尾氏は二期連続当選させたが、その後がまを息子の喜一氏にゆずったこと、さらに平尾氏が本土出身であったため組合から反発と批判の声があがった。「地元出身者の候補を立てよう」という動きがにわかに活性化したのである。人選には慎重を期し、仲村清栄(第一銀行頭取)を擁立、見事当選させたが、部下が不正行為を働いたため、清廉潔白な仲村氏は議員生活三ヶ月で引責辞職してしまった。その後当間重民氏を押し立て、当選させるなど酒造組合は、政治・経済に底知れない力を発揮していた。

酒連50年史 泡盛産業と私/花城清用 p154(抜粋と引用)

第2代(1930〜34)会長は平尾喜三郎です。

当間重民はここなども参照して頂きたい。

昭和17年(1942年)に多額納税者議員の資格で貴族院議員となった。終戦後は沖縄に戻り、沖縄諮詢会や沖縄民政府の幹部を歴任した。1949年に那覇市長に当選した。

当間重民 - Wikipedia

ニセ泡盛と容器

泡盛の容器と島外生産の泡盛について瑞泉酒造の「語り部の庵」から引用します。

https://hs32.drive.ne.jp/zuisen.co.jp/aboutus/legend/article_30.html

泡盛の本土輸出は、琉球泡盛産業株式会社が一手に引受けていたが、これについては賛否両論があったようだ。しかし、宣伝が一括してできることや、輸出元を一元化して販売することによって、無理な競争や価格暴落をふせぐメリットがあった。さらにはラベルや容器を統一し、泡盛類似品との差別化を図るという効果もあった。いわば、沖縄ブランドの泡盛である。当時は九州でも泡盛が製造され、泡盛の名前で本土市場に流れていた。鹿児島では「薩摩泡盛」というのを作って、売り出していた。沖縄の泡盛は五百年の伝統の上に製造されているもので、容器はそっくりでも、中身は全然別物であり、泡盛の品質が誤解される恐れがあると私たちは大いに懸念していた。ただ、価格が九州産泡盛の方が安価であったから、かなり出回っていた。

琉球酒造組合連合会が正式に認可された昭和33(1958)年12月現在、沖縄の酒造業者は連合会の会員たる酒造組合の組合員だけで121軒。連合会傘下に属しない酒造所が奄美大島に3軒あって、合計124軒だった。 その内訳は次の通りである。

南部酒造組合 44軒

中部酒造組合 13軒

北那覇酒造組合 21軒

宮古酒造組合 21軒

八重山酒造組合 22軒

奄美大島 3軒

合計 124軒

ちなみに那覇の酒造家たちの名簿はこの「南部酒造組合」から現那覇市の区域に住所のある人間を抜き出したものです。

「酒連50年史」から沖縄以外で造られた泡盛関連を引用します。

泡盛の小売価格低減によって販売増加を見込んだ本土業者が「ニセ泡盛」を製造、関西地区のデパートなどで公然と販売した。この「ニセ泡盛」は3号の壷入りで、壷のデザイン、形等が本場のものとそっくりなうえ「琉球泡盛」という商標も貼られているが、中身は焼酎。その値段は220円(日本円)で、本場の琉球泡盛より40円も安く売られた。

1959(昭和30)年大阪の百貨店で催された「鹿児島の観光と物産展」で(略)売れ行き好調の「琉球泡盛」は製造元が名瀬市の酒造会社で、洋酒のポケットびんと1号びん入り、2号壷入りで、尚家の三つ巴の御紋をレッテルにデザインした。しかし中身の泡盛は本場物とは異なり、琉球政府大阪物産斡旋所を慌てさせた。また、「錦泡盛」「古式泡盛」も本土市場で出回り、商業道徳が問われた。

---

ニセ泡盛の2号壷は沖縄から輸入したらしいので、空壷だけの輸出はできるだけ見合わせるよう業者に訴える。

1号瓶のレッテルは沖縄では紙レッテルを貼っているが、大島産のものは刷り込みで意匠も立派である。これに対抗して詰め替え免許が早く採れるよう協会で努力し、工場設立の具体策を練る。

酒連50年史 p56(省略と抜粋)

流通コストからくる価格高、容器の問題(少量のものがなく統一されていない)、本場のものとそれ以外を区別する手段がないなどの問題が見えます。

それとレッテル(ラベル)などでのイメージ・販売戦略不足も認識されていたようです。沖縄イメージをもつ焼物に詰めたり、それっぽいラベルを製作したりなど沖縄側の商売センスの上を行く敵に学んだという面もあるでしょう。

これらのことがらは結果的に、銘柄や商標の確立、容器の統一と確保・再利用ルートの確立、などに繋がってゆくように思えますが残念ながらそこまでは書いてありません。

銘柄ラベル付きビン詰めの販売以外は酒場への販売に不向きだったというのもあるはずで、これらは県内での洋酒などを含む酒類の消費スタイルの変化と対応しているようにも思えます。

https://hs32.drive.ne.jp/zuisen.co.jp/aboutus/legend/article_30.html

泡盛の本土輸出は、琉球泡盛産業株式会社が一手に引受けていたが、これについては賛否両論があったようだ。しかし、宣伝が一括してできることや、輸出元を一元化して販売することによって、無理な競争や価格暴落をふせぐメリットがあった。さらにはラベルや容器を統一し、泡盛類似品との差別化を図るという効果もあった。いわば、沖縄ブランドの泡盛である。当時は九州でも泡盛が製造され、泡盛の名前で本土市場に流れていた。鹿児島では「薩摩泡盛」というのを作って、売り出していた。沖縄の泡盛は五百年の伝統の上に製造されているもので、容器はそっくりでも、中身は全然別物であり、泡盛の品質が誤解される恐れがあると私たちは大いに懸念していた。ただ、価格が九州産泡盛の方が安価であったから、かなり出回っていた。

琉球酒造組合連合会が正式に認可された昭和33(1958)年12月現在、沖縄の酒造業者は連合会の会員たる酒造組合の組合員だけで121軒。連合会傘下に属しない酒造所が奄美大島に3軒あって、合計124軒だった。 その内訳は次の通りである。

南部酒造組合 44軒

中部酒造組合 13軒

北那覇酒造組合 21軒

宮古酒造組合 21軒

八重山酒造組合 22軒

奄美大島 3軒

合計 124軒

ちなみに那覇の酒造家たちの名簿はこの「南部酒造組合」から現那覇市の区域に住所のある人間を抜き出したものです。

「酒連50年史」から沖縄以外で造られた泡盛関連を引用します。

泡盛の小売価格低減によって販売増加を見込んだ本土業者が「ニセ泡盛」を製造、関西地区のデパートなどで公然と販売した。この「ニセ泡盛」は3号の壷入りで、壷のデザイン、形等が本場のものとそっくりなうえ「琉球泡盛」という商標も貼られているが、中身は焼酎。その値段は220円(日本円)で、本場の琉球泡盛より40円も安く売られた。

1959(昭和30)年大阪の百貨店で催された「鹿児島の観光と物産展」で(略)売れ行き好調の「琉球泡盛」は製造元が名瀬市の酒造会社で、洋酒のポケットびんと1号びん入り、2号壷入りで、尚家の三つ巴の御紋をレッテルにデザインした。しかし中身の泡盛は本場物とは異なり、琉球政府大阪物産斡旋所を慌てさせた。また、「錦泡盛」「古式泡盛」も本土市場で出回り、商業道徳が問われた。

---

ニセ泡盛の2号壷は沖縄から輸入したらしいので、空壷だけの輸出はできるだけ見合わせるよう業者に訴える。

1号瓶のレッテルは沖縄では紙レッテルを貼っているが、大島産のものは刷り込みで意匠も立派である。これに対抗して詰め替え免許が早く採れるよう協会で努力し、工場設立の具体策を練る。

酒連50年史 p56(省略と抜粋)

流通コストからくる価格高、容器の問題(少量のものがなく統一されていない)、本場のものとそれ以外を区別する手段がないなどの問題が見えます。

それとレッテル(ラベル)などでのイメージ・販売戦略不足も認識されていたようです。沖縄イメージをもつ焼物に詰めたり、それっぽいラベルを製作したりなど沖縄側の商売センスの上を行く敵に学んだという面もあるでしょう。

これらのことがらは結果的に、銘柄や商標の確立、容器の統一と確保・再利用ルートの確立、などに繋がってゆくように思えますが残念ながらそこまでは書いてありません。

銘柄ラベル付きビン詰めの販売以外は酒場への販売に不向きだったというのもあるはずで、これらは県内での洋酒などを含む酒類の消費スタイルの変化と対応しているようにも思えます。

泡盛の容器

泡盛のビンについて瑞泉酒造の「語り部の庵」から引用します。

https://hs32.drive.ne.jp/zuisen.co.jp/aboutus/legend/article_27.html

戦前は、泡盛の販売は、製造元からトゥータンで卸売りされ、小売店はこれをさらに量り売りしていたからラベルなどの必要性はなかった。せいぜい年一回の国税局鑑定部主催の鑑評会に出品する一升瓶にはりつける程度であった。

一斗入り(18リットル)の水罐でバラ売りが行われるようになったのは、戦後、酒造業が民営に移管されてからである。容器詰め(一合瓶、三合瓶、一升瓶)にして売り出した最初の業者はたしか識名酒造で、昭和25(1950)年~昭和28(1953)年頃だったと思う。これが飛ぶように売れた。その時の瓶は本土から入ってきたソースの空き瓶だったようである。

わが社が、「もうバラ売りの時代ではない」と判断して瓶詰の販売に踏み切ったのはたしか昭和33年頃だったと思う。

https://hs32.drive.ne.jp/zuisen.co.jp/aboutus/legend/article_28.html

このように泡盛も瓶詰めの時代となったが、瓶製造工場があるわけでなく、使用済みのビール瓶や醤油瓶を回収して、再利用していた。当時は、空き瓶回収を生業とする人がいて、その人たちが集めてくれるのだが、数を確保するのには苦労した。集めた瓶を洗うのも手作業で、一本、一本ブラシで洗っていた。間に合わない時は買いつけ業者の人に手伝ってもらっていたぐらいである。

瓶に酒を詰めるのも、ゴムのホースを使って並べた瓶に詰めていた時代だから、すべて手作業である。始めのころはコーラの王冠を集めてきて、整形して使っていた。王冠はしばらくして、専用のものを作ったが、瓶の方は復帰の頃まで再利用品であった。

「(ラベルなどは)年一回の国税局鑑定部主催の鑑評会に出品する一升瓶にはりつける程度であった」というのが戦前のようすであったようです。ビンでの販売ではなく大きな容器(甕、トタン缶など)に入れて輸出し、小ビンに詰め替えたり量り売りをしたということになります。

「酒連合50年史」からビンについての部分を抜出します。

戦後に泡盛の陽気は米軍が使い捨てたからビンをゴミ捨て場などから拾い集めて使用したり、本土の醤油びん、ビールビンなどを使用したりしたが、1954(昭和29)年には極度の空ビン不足が業界を襲った。その原因は業者が空ビンを買い集め、本土や台湾に輸出していたからである。酒造組合連合会の調べによると、同年1月から4月までの空ビンの輸出は70万本になり、泡盛、醤油業者は深刻な容器(ビン)不足に陥った。

この頃、県内に硝子製造業者はなく、焼物の壷に泡盛や醤油を詰めて販売すると壷の値段が重なってコスト高になり、庶民向けではなかった。そこで市中に出回っている本土メーカーの空ビンを活用する以外に方法がなかったのである。

酒連合50年史 p51

昭和30年代初頭(1956)まで順風満帆に販路を拡大していた泡盛業界は、日本酒、国内産ビールの増産および輸入ウイスキー、ビールなどの攻勢によって需要が減少した。特に北九州では泡盛の消費量は減る一方で(略)1956(昭和31)年度の半分以下の落ち込みだった。「売れない泡盛」の原因は、

(1)品質が悪い

(2)手頃な2合、4合びん詰めがない

(3)焼酎より高い

などがあげられた。

酒連合50年史 p53、54

1950年代中盤に輸出された泡盛は2、4号瓶などのパッケージではなかった事がわかります。

【追記】

容器の種類

二斗五升 一斗 五升、銅板製 トタン製の二種、銅製は青錆が生じる故中に錫を張った、戦時中銅の使用を禁ぜられトタン容器が主だった。

運送方法

馬の背左右に一個宛積みそれ以上の場合荷馬車で運ぶ。県外出荷の容器は綱巻きの壷を用いた。

(首里醸造業 佐久本政良氏談)

那覇市史資料編第二巻中の7、p418(抜粋と編集)

https://hs32.drive.ne.jp/zuisen.co.jp/aboutus/legend/article_27.html

戦前は、泡盛の販売は、製造元からトゥータンで卸売りされ、小売店はこれをさらに量り売りしていたからラベルなどの必要性はなかった。せいぜい年一回の国税局鑑定部主催の鑑評会に出品する一升瓶にはりつける程度であった。

一斗入り(18リットル)の水罐でバラ売りが行われるようになったのは、戦後、酒造業が民営に移管されてからである。容器詰め(一合瓶、三合瓶、一升瓶)にして売り出した最初の業者はたしか識名酒造で、昭和25(1950)年~昭和28(1953)年頃だったと思う。これが飛ぶように売れた。その時の瓶は本土から入ってきたソースの空き瓶だったようである。

わが社が、「もうバラ売りの時代ではない」と判断して瓶詰の販売に踏み切ったのはたしか昭和33年頃だったと思う。

https://hs32.drive.ne.jp/zuisen.co.jp/aboutus/legend/article_28.html

このように泡盛も瓶詰めの時代となったが、瓶製造工場があるわけでなく、使用済みのビール瓶や醤油瓶を回収して、再利用していた。当時は、空き瓶回収を生業とする人がいて、その人たちが集めてくれるのだが、数を確保するのには苦労した。集めた瓶を洗うのも手作業で、一本、一本ブラシで洗っていた。間に合わない時は買いつけ業者の人に手伝ってもらっていたぐらいである。

瓶に酒を詰めるのも、ゴムのホースを使って並べた瓶に詰めていた時代だから、すべて手作業である。始めのころはコーラの王冠を集めてきて、整形して使っていた。王冠はしばらくして、専用のものを作ったが、瓶の方は復帰の頃まで再利用品であった。

「(ラベルなどは)年一回の国税局鑑定部主催の鑑評会に出品する一升瓶にはりつける程度であった」というのが戦前のようすであったようです。ビンでの販売ではなく大きな容器(甕、トタン缶など)に入れて輸出し、小ビンに詰め替えたり量り売りをしたということになります。

「酒連合50年史」からビンについての部分を抜出します。

戦後に泡盛の陽気は米軍が使い捨てたからビンをゴミ捨て場などから拾い集めて使用したり、本土の醤油びん、ビールビンなどを使用したりしたが、1954(昭和29)年には極度の空ビン不足が業界を襲った。その原因は業者が空ビンを買い集め、本土や台湾に輸出していたからである。酒造組合連合会の調べによると、同年1月から4月までの空ビンの輸出は70万本になり、泡盛、醤油業者は深刻な容器(ビン)不足に陥った。

この頃、県内に硝子製造業者はなく、焼物の壷に泡盛や醤油を詰めて販売すると壷の値段が重なってコスト高になり、庶民向けではなかった。そこで市中に出回っている本土メーカーの空ビンを活用する以外に方法がなかったのである。

酒連合50年史 p51

昭和30年代初頭(1956)まで順風満帆に販路を拡大していた泡盛業界は、日本酒、国内産ビールの増産および輸入ウイスキー、ビールなどの攻勢によって需要が減少した。特に北九州では泡盛の消費量は減る一方で(略)1956(昭和31)年度の半分以下の落ち込みだった。「売れない泡盛」の原因は、

(1)品質が悪い

(2)手頃な2合、4合びん詰めがない

(3)焼酎より高い

などがあげられた。

酒連合50年史 p53、54

1950年代中盤に輸出された泡盛は2、4号瓶などのパッケージではなかった事がわかります。

【追記】

容器の種類

二斗五升 一斗 五升、銅板製 トタン製の二種、銅製は青錆が生じる故中に錫を張った、戦時中銅の使用を禁ぜられトタン容器が主だった。

運送方法

馬の背左右に一個宛積みそれ以上の場合荷馬車で運ぶ。県外出荷の容器は綱巻きの壷を用いた。

(首里醸造業 佐久本政良氏談)

那覇市史資料編第二巻中の7、p418(抜粋と編集)

神元繁宜

沖縄県人事録(昭和12)から神元繁宜の項目を抜粋して引用します。

神元繁宜

酒造業(神泉泡盛醸造元)

那覇市上泉町1ノ48

君は明治24(1891)年を以て那覇市に生る。先代より多年宮古郡下平良町に居住し、同郡煙草元売捌店を経営して声望大なりしが、昭和6年同地を引き上げて帰郷し、上泉町に於いて酒造業を営む傍ら、西本町に塩元売捌店を経営して今日に至る。其製品たる泡盛「神泉」は早くも其優質を県内外に知られて居り、殊に県外移出に於いては、断然頭角を表し将来を期待さる。趣味盆栽。

専売局と縁がある人ですね。

参考:煙草元売捌 - Google 検索

参考:大蔵省専売局 - Wikipedia

酒造で気になるのは首里系などの酒造り一族ともいえるような人達と当間重民や神元さんのような酒造とは関わりを持っていなかったであろう人の関係です。

泊で酒造を始めた人達が麹を扱いきれずにすぐ廃業してしまったというのを読んだ覚えがありますが素人が発酵を扱うのが難しいのは想像できる事です。当間重民(親は政治家)や神元さんも酒造の技術はおそらくなかったはずなので当然酒造専門家の力を借りなければならなかったはずだと考えられますが大正・昭和ともなると首里三箇(Wikipedia)だけが酒造専門家ではないはずなので酒造業の開業もそれほど難しくはなかったのでしょうか。

またこの時期の酒造家は県内消費だけではなく盛んに内地へ輸出も行っていますから、資本と経営手腕も重要だったはずです。

上泉は昔の湧田、現在は下泉と一緒になって泉崎となっています。

神元繁宜

酒造業(神泉泡盛醸造元)

那覇市上泉町1ノ48

君は明治24(1891)年を以て那覇市に生る。先代より多年宮古郡下平良町に居住し、同郡煙草元売捌店を経営して声望大なりしが、昭和6年同地を引き上げて帰郷し、上泉町に於いて酒造業を営む傍ら、西本町に塩元売捌店を経営して今日に至る。其製品たる泡盛「神泉」は早くも其優質を県内外に知られて居り、殊に県外移出に於いては、断然頭角を表し将来を期待さる。趣味盆栽。

専売局と縁がある人ですね。

参考:煙草元売捌 - Google 検索

参考:大蔵省専売局 - Wikipedia

酒造で気になるのは首里系などの酒造り一族ともいえるような人達と当間重民や神元さんのような酒造とは関わりを持っていなかったであろう人の関係です。

泊で酒造を始めた人達が麹を扱いきれずにすぐ廃業してしまったというのを読んだ覚えがありますが素人が発酵を扱うのが難しいのは想像できる事です。当間重民(親は政治家)や神元さんも酒造の技術はおそらくなかったはずなので当然酒造専門家の力を借りなければならなかったはずだと考えられますが大正・昭和ともなると首里三箇(Wikipedia)だけが酒造専門家ではないはずなので酒造業の開業もそれほど難しくはなかったのでしょうか。

またこの時期の酒造家は県内消費だけではなく盛んに内地へ輸出も行っていますから、資本と経営手腕も重要だったはずです。

上泉は昔の湧田、現在は下泉と一緒になって泉崎となっています。

那覇3区の酒造所

那覇市は戦後の一時期1〜10の「区」で分けられていました。

参考:戦後の那覇の区

3区というのは壷屋あたりになりますが、3区12・14組は現在三原1丁目になっているようです。ややこしいのですが昔の壺屋の範囲から三原1丁目になったところがあるということです。

※範囲や境界はいい加減なものです

表の比較から那覇3区と書かれてあるのを抜出します。

※表記は「南部酒造組合」[泡盛生産高表(56年)][酒造組合名簿(62年)]です。

親泊元信/壷屋町277番地[那覇市3区12班/親泊酒造工場][10.マルゲン酒造合資会社/(元)泡盛/那覇市壺屋町] ->元信からマルゲンかと推測

親泊元信さんの住所から。

那覇市新旧住所検索システムでは「壷屋町277番地」は壺屋2丁目12番あたりと表示されますが、手元に在るそのあたり(共和通り北)の昭和中期ゼンリン地図のコピーを見ると壺屋の190番台から210番台くらいの住所になっていますので那覇市新旧住所検索システムが間違ってるんでしょう(?)。

ミドリ薬品三原店が沖縄県那覇市三原1丁目13-1、ゼンリン地図での住所は壷屋244番台です。

また那覇の酒造家たちでは「屋宜光一/壷屋町294番地」というのもありますがこの人も3区12組あたりでしょうか。

仲本興公/壷屋町201番地の2[那覇市3区14組/仲本酒造工場][34.仲本酒造場/中・泡盛/那覇市壺屋町]

次に仲本興公さんの住所。

昭和中期のゼンリン地図で「壺屋201-2」だった場所は現在那覇市三原1丁目14-6になっています。

沖縄県那覇市三原1丁目14−6 - Google マップ

この場所はゼンリン地図では「仲本興和」と表記されています。

自分が描いた3区14組の範囲では喜多通りを境界にしてありますがその北側の16組の範囲は正確にはよくわかりません。川沿いは安里橋大通りを境に14組だったのかもしれません。

また那覇の酒造家たちでは「新垣芳春/壷屋町201番地」という名前も見えますが、ゼンリン地図では仲本興和さんの後隣りに「新垣吉春」さんという名前が見えます。

那覇の酒造家たちで取り上げた「南部酒造組合の名簿」での名前と住所は、その場所に酒造所があるとは限らないということでまとめられるかと思います(トホホ)。

【追記】沖縄主要地主要商工年鑑に「仲本酒造工場」や「 親泊酒造工場」がありました。

親泊酒造工場」がありました。

詳しくは酒屋新垣・仲本酒造工場や親泊酒造工場・第二大城酒造所を参照して下さい。

参考:戦後の那覇の区

3区というのは壷屋あたりになりますが、3区12・14組は現在三原1丁目になっているようです。ややこしいのですが昔の壺屋の範囲から三原1丁目になったところがあるということです。

※範囲や境界はいい加減なものです

表の比較から那覇3区と書かれてあるのを抜出します。

※表記は「南部酒造組合」[泡盛生産高表(56年)][酒造組合名簿(62年)]です。

親泊元信/壷屋町277番地[那覇市3区12班/親泊酒造工場][10.マルゲン酒造合資会社/(元)泡盛/那覇市壺屋町] ->元信からマルゲンかと推測

親泊元信さんの住所から。

那覇市新旧住所検索システムでは「壷屋町277番地」は壺屋2丁目12番あたりと表示されますが、手元に在るそのあたり(共和通り北)の昭和中期ゼンリン地図のコピーを見ると壺屋の190番台から210番台くらいの住所になっていますので那覇市新旧住所検索システムが間違ってるんでしょう(?)。

ミドリ薬品三原店が沖縄県那覇市三原1丁目13-1、ゼンリン地図での住所は壷屋244番台です。

また那覇の酒造家たちでは「屋宜光一/壷屋町294番地」というのもありますがこの人も3区12組あたりでしょうか。

仲本興公/壷屋町201番地の2[那覇市3区14組/仲本酒造工場][34.仲本酒造場/中・泡盛/那覇市壺屋町]

次に仲本興公さんの住所。

昭和中期のゼンリン地図で「壺屋201-2」だった場所は現在那覇市三原1丁目14-6になっています。

沖縄県那覇市三原1丁目14−6 - Google マップ

この場所はゼンリン地図では「仲本興和」と表記されています。

自分が描いた3区14組の範囲では喜多通りを境界にしてありますがその北側の16組の範囲は正確にはよくわかりません。川沿いは安里橋大通りを境に14組だったのかもしれません。

また那覇の酒造家たちでは「新垣芳春/壷屋町201番地」という名前も見えますが、ゼンリン地図では仲本興和さんの後隣りに「新垣吉春」さんという名前が見えます。

【追記】沖縄主要地主要商工年鑑に「仲本酒造工場」や「

詳しくは酒屋新垣・仲本酒造工場や親泊酒造工場・第二大城酒造所を参照して下さい。

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]