ENTRY NAVI

- Home

- 酒造

- 2025-07-12 [PR]

- 2011-12-22 酒屋新垣・仲本酒造工場

- 2011-12-14 52年の酒造工場

- 2011-11-04 有銘酒造所(有銘普喜)

- 2011-10-11 泊の酒造

- 2011-10-08 垣花の酒造所

- 2011-10-07 琉球酒造株式会社

- 2011-10-04 石川逢篤

- 2011-10-01 芋酒広告

酒屋新垣・仲本酒造工場

52年の酒造工場と那覇3区の酒造所?の続きのようなもんです。

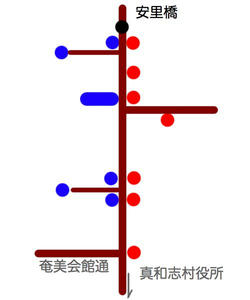

左図は沖縄主要地・主要商工年鑑(1951)の第二十七図表です。

上の安里橋から下の真和志支所方向にむかって店舗がいくつかありますが、右側赤い方は「丸中製材所、仲本酒造工場、酒屋新垣(略)」、右図で赤く示されている箇所はゼンリン地図69年版では丸仲製材所です。

沖縄主要地・主要商工年鑑では丸中製材所と隣り合って仲本酒造工場、その隣りの角に酒屋新垣があることになっています。

那覇3区の酒造所?でも検証したのですが仲本酒造工場のある壺屋201とだいたい同じです。

仲本興公/壷屋町201番地の2[那覇市3区14組/仲本酒造工場][34.仲本酒造場/中・泡盛/那覇市壺屋町]

またゼンリン地図69年版では角付近に「新垣吉春」、過去の名簿では「新垣芳春/壷屋町201番地」とありますから酒屋新垣はこの人が経営していたと思われます。

おそらく右図のポインタ辺りに酒屋があったんでしょう。

参考:グダグダ(β) 表の比較

参考:グダグダ(β) 那覇の酒造家たち (沖縄県酒造組合連合会史にある名簿)

参考:グダグダ(β) 泡盛生産高表(56年) (沖縄県酒造組合連合会史の「泡盛生産高表/割当表」にある名前)

参考:グダグダ(β) 酒造組合名簿(1962) (web上にある名簿)

左図は沖縄主要地・主要商工年鑑(1951)の第二十七図表です。

上の安里橋から下の真和志支所方向にむかって店舗がいくつかありますが、右側赤い方は「丸中製材所、仲本酒造工場、酒屋新垣(略)」、右図で赤く示されている箇所はゼンリン地図69年版では丸仲製材所です。

沖縄主要地・主要商工年鑑では丸中製材所と隣り合って仲本酒造工場、その隣りの角に酒屋新垣があることになっています。

那覇3区の酒造所?でも検証したのですが仲本酒造工場のある壺屋201とだいたい同じです。

仲本興公/壷屋町201番地の2[那覇市3区14組/仲本酒造工場][34.仲本酒造場/中・泡盛/那覇市壺屋町]

またゼンリン地図69年版では角付近に「新垣吉春」、過去の名簿では「新垣芳春/壷屋町201番地」とありますから酒屋新垣はこの人が経営していたと思われます。

おそらく右図のポインタ辺りに酒屋があったんでしょう。

参考:グダグダ(β) 表の比較

参考:グダグダ(β) 那覇の酒造家たち (沖縄県酒造組合連合会史にある名簿)

参考:グダグダ(β) 泡盛生産高表(56年) (沖縄県酒造組合連合会史の「泡盛生産高表/割当表」にある名前)

参考:グダグダ(β) 酒造組合名簿(1962) (web上にある名簿)

PR

52年の酒造工場

1952年の沖縄主要地主要商工年鑑(p23)にある那覇市内とおぼしき酒造所をピックアップしてみます。場所等は後日。

※38図(姫百合橋通り)、40図(安里橋通り 三原区一帯)、42図(安里派出所 木下醤油間)

◉銘酒と醸造元案案内[ママ]◉

神村酒造工場

安里大通り(第四十二図)

仲本酒造場

仲本興

那覇市3区14組(第四十図)

酒屋新場[ママ]

電話252番

親泊酒造工場

電話228番

識名酒造工場

第二大城酒造工場

(第四十図)

新里酒造工場

那覇停隣(第二十図)

泡盛の御用命は二三二

謝花酒造工場

那覇製瓦工場隣(第三十八図)

電話232番

参考:グダグダ(β) 酒造組合名簿(1962)

参考:グダグダ(β) 酒造(酒造関係のカテゴリー)

※38図(姫百合橋通り)、40図(安里橋通り 三原区一帯)、42図(安里派出所 木下醤油間)

◉銘酒と醸造元案案内[ママ]◉

神村酒造工場

安里大通り(第四十二図)

仲本酒造場

仲本興

那覇市3区14組(第四十図)

酒屋新場[ママ]

電話252番

親泊酒造工場

電話228番

識名酒造工場

第二大城酒造工場

(第四十図)

新里酒造工場

那覇停隣(第二十図)

泡盛の御用命は二三二

謝花酒造工場

那覇製瓦工場隣(第三十八図)

電話232番

参考:グダグダ(β) 酒造組合名簿(1962)

参考:グダグダ(β) 酒造(酒造関係のカテゴリー)

有銘酒造所(有銘普喜)

図は「泊前島誌」の「島小周辺要略図(戦前)」を参考に書き入れたものです。「有銘(酒屋?)」と描きいれてありますが元の図ではただ有銘とだけ書かれています。宮城酒屋と糸数酒屋は元図のままです。

有銘酒造所について「泊前島誌」から引用します。

戦前沖縄県には凡そ71軒の酒造業者が居り、県内外に広く販売網を広げ沖縄県の経済発展にすばらしい成果をあげていた。前島町には糸数酒造所と私の有銘酒造所があり、今を遡る明治26年創立以来昭和19年の末まで凡そ50有余年にわたり操業を続け小規模ながら庶民に親しまれていたが沖縄戦による鉄の暴風によって徹底的に灰燼に帰した事は誠に憤激を覚えるものである。

泊前島誌 前島の酒造について/有銘普喜 p372(編集と抜粋)

「写真で見る旧泊 崇元寺町 高橋町 前島町の変遷」の52ページに「大正末期の潟原」という写真があり、写真中に番号が書かれて内容が説明されています。写真は十貫瀬通りから三坂鉄工所を手前にして前島や泊を背景にしたものですが、右手の方の13番に「有銘酒造所及び住宅」と説明された建物があります。

冒頭にあげた「泊前島誌」の図を見ると前島板橋小のそばに有銘という名前があり、写真での位置とほぼ同じなのでここが酒造所だったと思われます。

参考:グダグダ(β) 泊の酒造

泊の酒造

「泊人の足跡/松村興勝」の酒屋の項目から抜粋します。

明治37年頃の37戸から、大正時代10余戸に減るという状況であった。こうした生存競争に生き残った酒造業者も、今次大戦中の統制経済による原料不足などや、企業統合などで転廃業を余儀なくされ、泊でも昭和19年には4軒となった。 p86

---

玉那覇、浦崎、渡口、伊佐、有銘マカト、糸数酒屋、石川逢篤、伊波興耀

真栄城嘉観/町端の真栄城小、大正初期頃廃業

仲本興公/戦後開業(現在廃業)p88

泊人の足跡/松村興勝 (抜粋と編集)

石川逢篤さんの名が見えますね。

仲本興公さんは戦後すぐの酒造関係の名簿に名前が見えますが、本の発行時である昭和60年には廃業していることがわかります。

伊波興耀さんは「藍売り」の項目で取り上げられています。

藍売り(イエーウイ)伊波の名称について、その後裔伊波興静の談によると、藍売り伊波の名をなしたのは興静の曾祖父興耀である。興耀の父興茂の時代に本部間切伊豆味に移住した。興茂の長男興耀は、一生草深き山原に埋もれるのを潔しとせず、朝な夕な遥かなる生まれ村泊に思いをはせ、いつの日にか財をなし郷里泊村に帰ることを切実なる念願としていた。

当時、本部間切は藍の産地で、これに着目した興耀は藍の生産と販売を志し、藍草を栽培し、藍生産に全力を傾注し、その藍を織物の村泊、垣花に販売していた。

たまたま島中に天然痘が発生し、その天然痘の伝搬を防ぐため、泊村への入口、上之屋から泊村へは立ち入り禁止となった。さて、この立入り禁止令の影響で、織物の染料たる藍の入手が困難と也、需要供給の均衡がくずれ藍の相場は高騰した。この藍により蓄財をなした興耀は、これしきに満足せず、より一層の飛躍を試み、名護に店舗を構え、商売に精を出し、更に泊村(戦前の高橋町1の111)で酒醸造所を経営した。

こうした勤勉努力の興耀が、藍商売で蓄財をなしたので「イエーウイ イハ」(藍売り伊波)と呼ばれるようになった。

---

伊波興耀 嘉永元年生 大正6年没(70歳)

泊人の足跡/松村興勝 p10、11 (抜粋と編集)

藍売り伊波は「戦前の泊の地図」では「藍売伊ハ小」として泊小近くにあり、「伊佐酒ヤ 浦崎」はハーリーヤ(現OK給油所)向かいあたりにあります。

明治37年頃の37戸から、大正時代10余戸に減るという状況であった。こうした生存競争に生き残った酒造業者も、今次大戦中の統制経済による原料不足などや、企業統合などで転廃業を余儀なくされ、泊でも昭和19年には4軒となった。 p86

---

玉那覇、浦崎、渡口、伊佐、有銘マカト、糸数酒屋、石川逢篤、伊波興耀

真栄城嘉観/町端の真栄城小、大正初期頃廃業

仲本興公/戦後開業(現在廃業)p88

泊人の足跡/松村興勝 (抜粋と編集)

石川逢篤さんの名が見えますね。

仲本興公さんは戦後すぐの酒造関係の名簿に名前が見えますが、本の発行時である昭和60年には廃業していることがわかります。

伊波興耀さんは「藍売り」の項目で取り上げられています。

藍売り(イエーウイ)伊波の名称について、その後裔伊波興静の談によると、藍売り伊波の名をなしたのは興静の曾祖父興耀である。興耀の父興茂の時代に本部間切伊豆味に移住した。興茂の長男興耀は、一生草深き山原に埋もれるのを潔しとせず、朝な夕な遥かなる生まれ村泊に思いをはせ、いつの日にか財をなし郷里泊村に帰ることを切実なる念願としていた。

当時、本部間切は藍の産地で、これに着目した興耀は藍の生産と販売を志し、藍草を栽培し、藍生産に全力を傾注し、その藍を織物の村泊、垣花に販売していた。

たまたま島中に天然痘が発生し、その天然痘の伝搬を防ぐため、泊村への入口、上之屋から泊村へは立ち入り禁止となった。さて、この立入り禁止令の影響で、織物の染料たる藍の入手が困難と也、需要供給の均衡がくずれ藍の相場は高騰した。この藍により蓄財をなした興耀は、これしきに満足せず、より一層の飛躍を試み、名護に店舗を構え、商売に精を出し、更に泊村(戦前の高橋町1の111)で酒醸造所を経営した。

こうした勤勉努力の興耀が、藍商売で蓄財をなしたので「イエーウイ イハ」(藍売り伊波)と呼ばれるようになった。

---

伊波興耀 嘉永元年生 大正6年没(70歳)

泊人の足跡/松村興勝 p10、11 (抜粋と編集)

藍売り伊波は「戦前の泊の地図」では「藍売伊ハ小」として泊小近くにあり、「伊佐酒ヤ 浦崎」はハーリーヤ(現OK給油所)向かいあたりにあります。

垣花の酒造所

那覇民俗地図には垣花町に酒造所のマークが二つあります。

垣花町で那覇市史を引用しましたが、戦前の垣花町民俗地図によると酒造所は当間酒造と津波古酒造です。

図の緑が津波古、青が当間で、隣り合っています。

産業は秋山織物工場、浜田造船所、谷鉄工所、沖縄製氷、具志堅味噌醤油、川上醤油、当間酒造などである。公共的なものは、沖縄水産試験場、垣花郵便局、垣花市場、高良医院、袋中寺などがあった。

那覇市史資料編第二巻中の7、p37

部落は那覇港に面して立地しているため宮古、八重山からの寄留民も多かったが、大正時代に首里三カから、イシチャーグヮー(石川小)、津波古、知念ほか一軒が転入して酒屋を開業していた。

那覇市史資料編第二巻中の7、p54

そして現在与儀にある津波古酒造場(太平酒造場)は戦前垣花にありました。

津波古酒造場は、明治31年に現在那覇軍港である那覇市垣花で津波古充通により創業。大正15年に、2代目津波古充章に引き継がれた後、「太平」の銘柄で販売を開始した。

酒連50年史 p177(省略と抜粋)

当間酒造は戦災で壊滅して廃業しています。

垣花町で那覇市史を引用しましたが、戦前の垣花町民俗地図によると酒造所は当間酒造と津波古酒造です。

図の緑が津波古、青が当間で、隣り合っています。

産業は秋山織物工場、浜田造船所、谷鉄工所、沖縄製氷、具志堅味噌醤油、川上醤油、当間酒造などである。公共的なものは、沖縄水産試験場、垣花郵便局、垣花市場、高良医院、袋中寺などがあった。

那覇市史資料編第二巻中の7、p37

部落は那覇港に面して立地しているため宮古、八重山からの寄留民も多かったが、大正時代に首里三カから、イシチャーグヮー(石川小)、津波古、知念ほか一軒が転入して酒屋を開業していた。

那覇市史資料編第二巻中の7、p54

そして現在与儀にある津波古酒造場(太平酒造場)は戦前垣花にありました。

津波古酒造場は、明治31年に現在那覇軍港である那覇市垣花で津波古充通により創業。大正15年に、2代目津波古充章に引き継がれた後、「太平」の銘柄で販売を開始した。

酒連50年史 p177(省略と抜粋)

当間酒造は戦災で壊滅して廃業しています。

琉球酒造株式会社

「目で見る琉球・琉球写真案内 1963年版」に琉球酒造株式会社があったのでメモ代わりに書き留めておきます。

琉球酒造株式会社

那覇市繁多川

社長 大城鎌吉

専務取締役 佐久本尚哉

大城鎌吉さんは建築畑の実業家で酒造関係者ではありません。

「沖縄県酒造組合連合会史」の79ページにある表(50年代後半?)には「佐久本尚哉」の名がありますから専務取締役の人は酒造家なのでしょう。瑞泉の佐久本家とは関係あるのかな?

佐久本尚哉/寄宮122番地

グダグダ(β) 那覇の酒造家たち

琉球酒造株式会社

那覇市繁多川

社長 大城鎌吉

専務取締役 佐久本尚哉

大城鎌吉さんは建築畑の実業家で酒造関係者ではありません。

「沖縄県酒造組合連合会史」の79ページにある表(50年代後半?)には「佐久本尚哉」の名がありますから専務取締役の人は酒造家なのでしょう。瑞泉の佐久本家とは関係あるのかな?

佐久本尚哉/寄宮122番地

グダグダ(β) 那覇の酒造家たち

石川逢篤

戦前の酒造関係で名前のでてくる石川逢篤さん。

昭和3、4、5年が[酒造]業界にとっては一番苦しい時期で、多くの酒造所が倒産のやむなきに至った。二代会長は南洋酒造株式会社の平尾喜三郎氏、三代が大城昌貞氏で任期はそれぞれ2年ほどであった。昭和10年8月、大城会長の後を受けて四代会長に私[石川逢篤]、副会長に佐久本政良氏が就任した。昭和10年頃より業界も活況の兆しが見え、12、13、14年にかけて販売拡張のため東京や大阪、福岡などに宣伝隊を繰り出し大々的な泡盛PRをした。

酒連50年/戦前の酒造業界 石川逢篤 p143、p144(省略と抜粋)

高橋町

22270/102076/(酒造)石川逢篤

沖縄日報 1937(昭和12)年7月9日(編集)

那覇長者番付(S12) 6

https://hs32.drive.ne.jp/zuisen.co.jp/aboutus/legend/article_11.html

また、昭和十二年の『沖縄県人事録』(高嶺朝光編)には、何人かの酒造業者がとりあげられており、それぞれの銘柄が記載されている。たとえば「朝日泡盛」の那覇市通堂町の石川蓬篤氏、「美栄泡盛」の那覇市久茂地の大城昌貞氏、「神泉泡盛」の那覇市上泉町の神元繁宜氏、「喜屋の梅」の首里崎山町の喜屋武幸俊氏、「松藤泡盛」の首里崎山町の崎山起松氏、「咲元泡盛」の首里烏堀町の佐久本政良氏、「太平泡盛」の那覇市垣花町の津波古充章氏、「清水泡盛」の垣花町の仲村清栄氏が銘柄とともに紹介されている。

酒造業 石川逢篤商店/沖縄県人物風景写真大観/上原永盛編/沖縄通信社/1935年10月31日発行(昭和10年)/P52/丸写真は店主の石川逢篤氏

写真は那覇市のもので上のような説明がついています。これまでの引用では昭和12年の長者番付に高橋町で名前があり、昭和12年の沖縄県人事録では「朝日泡盛の通堂町の石川逢篤」として名前があります。

戦後の人事録ですが1954年の「沖縄名鑑」でのプロフィールを引用します。

石川逢篤

明治30年10月11日生

石川逢篤氏は、那覇市通堂町に生る。大正8年沖縄県第一中学校を卒業、実業界に進出し酒造業を起し家運隆盛を極む。昭和元年沖縄県酒造組合連合会長に推され同14年那覇商工会議所副会頭、同15年沖縄県酒類販売株式会社社長等の重職を歴任し、名実共に堅個な基礎を築き上げ、すでにして其の将来の大成を期待された。

1946年琉球中央銀行監査役を筆頭に、沖縄食料株式会社取締役、沖縄相互銀行監査役兼務の傍ら同50年琉球火災海上保険株式会社創立と共に副社長に就任し現在に至る。

沖縄名鑑(1954) p15(抜粋と編集)

生家が酒造業かどうかわからなかったのですが「私の戦後史 第2集」に生家のことについても触れられていましたので要約、そのほか垣花に首里から石川が来たという那覇市史の部分を引用します。

父逢厚、母ゴゼイの長男(一人っ子)として渡地に生まれる。

父は首里出身で渡地で泡盛を販売、垣花に酒造工場も持っていたが焼失、後に泊の前道に工場を持ち販売も手がける。

甲辰尋常小、嘉手納時代の二中に入学、3年次に一中へ転校。卒後家業の酒造業に従事する(泊)。

大正14年那覇市議に当選。

[垣花]部落は那覇港に面して立地しているため宮古、八重山からの寄留民も多かったが、大正時代に首里三カから、イシチャーグヮー(石川小)、津波古、知念ほか一軒が転入して酒屋を開業していた。

那覇市史資料編第二巻中の7、p54

戦前の石川逢篤さんは家業の酒造業に従事、戦後は経済界で様々な活躍をするが泡盛製造とは関係しなかったようです(オリオンビールとは関係してますが)。

昭和3、4、5年が[酒造]業界にとっては一番苦しい時期で、多くの酒造所が倒産のやむなきに至った。二代会長は南洋酒造株式会社の平尾喜三郎氏、三代が大城昌貞氏で任期はそれぞれ2年ほどであった。昭和10年8月、大城会長の後を受けて四代会長に私[石川逢篤]、副会長に佐久本政良氏が就任した。昭和10年頃より業界も活況の兆しが見え、12、13、14年にかけて販売拡張のため東京や大阪、福岡などに宣伝隊を繰り出し大々的な泡盛PRをした。

酒連50年/戦前の酒造業界 石川逢篤 p143、p144(省略と抜粋)

高橋町

22270/102076/(酒造)石川逢篤

沖縄日報 1937(昭和12)年7月9日(編集)

那覇長者番付(S12) 6

https://hs32.drive.ne.jp/zuisen.co.jp/aboutus/legend/article_11.html

また、昭和十二年の『沖縄県人事録』(高嶺朝光編)には、何人かの酒造業者がとりあげられており、それぞれの銘柄が記載されている。たとえば「朝日泡盛」の那覇市通堂町の石川蓬篤氏、「美栄泡盛」の那覇市久茂地の大城昌貞氏、「神泉泡盛」の那覇市上泉町の神元繁宜氏、「喜屋の梅」の首里崎山町の喜屋武幸俊氏、「松藤泡盛」の首里崎山町の崎山起松氏、「咲元泡盛」の首里烏堀町の佐久本政良氏、「太平泡盛」の那覇市垣花町の津波古充章氏、「清水泡盛」の垣花町の仲村清栄氏が銘柄とともに紹介されている。

酒造業 石川逢篤商店/沖縄県人物風景写真大観/上原永盛編/沖縄通信社/1935年10月31日発行(昭和10年)/P52/丸写真は店主の石川逢篤氏

写真は那覇市のもので上のような説明がついています。これまでの引用では昭和12年の長者番付に高橋町で名前があり、昭和12年の沖縄県人事録では「朝日泡盛の通堂町の石川逢篤」として名前があります。

戦後の人事録ですが1954年の「沖縄名鑑」でのプロフィールを引用します。

石川逢篤

明治30年10月11日生

石川逢篤氏は、那覇市通堂町に生る。大正8年沖縄県第一中学校を卒業、実業界に進出し酒造業を起し家運隆盛を極む。昭和元年沖縄県酒造組合連合会長に推され同14年那覇商工会議所副会頭、同15年沖縄県酒類販売株式会社社長等の重職を歴任し、名実共に堅個な基礎を築き上げ、すでにして其の将来の大成を期待された。

1946年琉球中央銀行監査役を筆頭に、沖縄食料株式会社取締役、沖縄相互銀行監査役兼務の傍ら同50年琉球火災海上保険株式会社創立と共に副社長に就任し現在に至る。

沖縄名鑑(1954) p15(抜粋と編集)

生家が酒造業かどうかわからなかったのですが「私の戦後史 第2集」に生家のことについても触れられていましたので要約、そのほか垣花に首里から石川が来たという那覇市史の部分を引用します。

父逢厚、母ゴゼイの長男(一人っ子)として渡地に生まれる。

父は首里出身で渡地で泡盛を販売、垣花に酒造工場も持っていたが焼失、後に泊の前道に工場を持ち販売も手がける。

甲辰尋常小、嘉手納時代の二中に入学、3年次に一中へ転校。卒後家業の酒造業に従事する(泊)。

大正14年那覇市議に当選。

[垣花]部落は那覇港に面して立地しているため宮古、八重山からの寄留民も多かったが、大正時代に首里三カから、イシチャーグヮー(石川小)、津波古、知念ほか一軒が転入して酒屋を開業していた。

那覇市史資料編第二巻中の7、p54

戦前の石川逢篤さんは家業の酒造業に従事、戦後は経済界で様々な活躍をするが泡盛製造とは関係しなかったようです(オリオンビールとは関係してますが)。

芋酒広告

新聞に芋酒の広告があったので書き留めておきます。

広告

一 芋酒 壹舛ニ付キ金拾五銭ヅ、

芋葛 壹舛ニ付キ金拾銭ヅ、

右製造販売仕候間多少ニ拘ラズ御求被下奉願候啓白

明治三十一年泉崎五十五番地

九月七日 宮里良英

琉球新報 明治31年9月11日

【追記】芋酒について参考になるpdfがありました。「沖縄県立博物館紀要 第17号」です。

宮古・八重山諸島における 「酒」 の歴史的変遷

http://www.museums.pref.okinawa.jp/museum/issue/bulletin/image/kiyou17/17-2.pdf

http://www.museums.pref.okinawa.jp/museum/issue/bulletin/index.html

広告

一 芋酒 壹舛ニ付キ金拾五銭ヅ、

芋葛 壹舛ニ付キ金拾銭ヅ、

右製造販売仕候間多少ニ拘ラズ御求被下奉願候啓白

明治三十一年泉崎五十五番地

九月七日 宮里良英

琉球新報 明治31年9月11日

【追記】芋酒について参考になるpdfがありました。「沖縄県立博物館紀要 第17号」です。

宮古・八重山諸島における 「酒」 の歴史的変遷

http://www.museums.pref.okinawa.jp/museum/issue/bulletin/image/kiyou17/17-2.pdf

http://www.museums.pref.okinawa.jp/museum/issue/bulletin/index.html

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]