ENTRY NAVI

- Home

- 酒造

- 2025-07-12 [PR]

- 2012-07-28 泊の酒造/酒の特徴/副業の風呂屋

- 2012-07-25 アサヒ泡盛

- 2012-02-06 昭和12年の酒造業

- 2012-02-01 宮城亀寿

- 2012-01-13 泉崎の酒造

- 2012-01-09 玉那覇 蒲(加眞)

- 2012-01-06 銘酒番付

- 2011-12-23 親泊酒造工場・第二大城酒造所

泊の酒造/酒の特徴/副業の風呂屋

「私の戦後史 第2集」の石川逢篤さんの証言。

一中をおえ、同時に家業の酒造業に専念した。私の幼少のころ渡地で泡盛の販売業を営んでいた父は、泊に酒造工場を持ち、酒造販売に家業を広げていた。

日露戦争のころ、泡盛は度数が強く軍需品原料にもなるというので、泊につぎからつぎから酒造工場が建った。旧家でおカネを持っていたところが、われもわれもと乗り出したという話で、乱立して倒産するのも出て、私が家業を手伝うことには2、3軒になっていたが、大へん不況で、各酒造所はどこも四苦八苦していた。私たちの石川酒造は、父母に私、使用人のウンチューたち2、3人で、こうじ作りから蒸留などすべての製造工程をみていた。そのころの酒屋はいずこも同じ家内工業であったし、大正の初めから昭和2、3年ごろまでは私の家で年産200石ぐらいだった。

p151

泡盛は水が良くなくてはいかんと言われるが、あんまり水が良くて硬度が低いといけない。適当に塩分を含み、硬度もある程度あった方がいいのであって、真水になると発酵したりするのによくない。真水の場合は硬度を高めるために塩をいれるぐらいである。そういうことで、泊は水の硬度も高くて泡盛の製造には適していた。ところが垣花方面の水は塩分が多くそこで作る酒は風味が幾分違っていた。

p152

家業を継いであと大正12年ごろだったか、酒造工場の熱くなった冷却水を引いて、ふろ屋を建てた。ちょっと温めるだけで利用できたので、いわば廃物利用のようなもの、その名も“噴水湯”とし、遠く浦添からも入浴にやってきた。ふろ代は3、4銭だった。

p153

私の戦後史 第2集 (抜粋と編集)

硬度が高い方が良く、塩分などで風味に特徴が出るというのは面白いもんです。首里は硬水のようですから酒造にも都合が良かったのかもしれません。

牧志の宮城亀寿さんも酒造所兼風呂屋でした。

関連:グダグダ(β) 石川逢篤

関連:グダグダ(β) アサヒ泡盛

一中をおえ、同時に家業の酒造業に専念した。私の幼少のころ渡地で泡盛の販売業を営んでいた父は、泊に酒造工場を持ち、酒造販売に家業を広げていた。

日露戦争のころ、泡盛は度数が強く軍需品原料にもなるというので、泊につぎからつぎから酒造工場が建った。旧家でおカネを持っていたところが、われもわれもと乗り出したという話で、乱立して倒産するのも出て、私が家業を手伝うことには2、3軒になっていたが、大へん不況で、各酒造所はどこも四苦八苦していた。私たちの石川酒造は、父母に私、使用人のウンチューたち2、3人で、こうじ作りから蒸留などすべての製造工程をみていた。そのころの酒屋はいずこも同じ家内工業であったし、大正の初めから昭和2、3年ごろまでは私の家で年産200石ぐらいだった。

p151

泡盛は水が良くなくてはいかんと言われるが、あんまり水が良くて硬度が低いといけない。適当に塩分を含み、硬度もある程度あった方がいいのであって、真水になると発酵したりするのによくない。真水の場合は硬度を高めるために塩をいれるぐらいである。そういうことで、泊は水の硬度も高くて泡盛の製造には適していた。ところが垣花方面の水は塩分が多くそこで作る酒は風味が幾分違っていた。

p152

家業を継いであと大正12年ごろだったか、酒造工場の熱くなった冷却水を引いて、ふろ屋を建てた。ちょっと温めるだけで利用できたので、いわば廃物利用のようなもの、その名も“噴水湯”とし、遠く浦添からも入浴にやってきた。ふろ代は3、4銭だった。

p153

私の戦後史 第2集 (抜粋と編集)

硬度が高い方が良く、塩分などで風味に特徴が出るというのは面白いもんです。首里は硬水のようですから酒造にも都合が良かったのかもしれません。

牧志の宮城亀寿さんも酒造所兼風呂屋でした。

関連:グダグダ(β) 石川逢篤

関連:グダグダ(β) アサヒ泡盛

PR

アサヒ泡盛

「私の戦後史 第2集」の石川逢篤さんの証言から抜粋します。

販路拡張のための宣伝にも大いに工夫をこらした。製造元は違っていても、各自のラベルはまだなかった。「酒グヮー ヌメー」と言うと「マーヌ酒ガ?」「イシチャーグヮーヌ酒ヤサ」といってとおるころで、酒造元の屋号が酒の商標みたいに呼ばれていたのである。

本土向けの販路を開拓するにはポスターで宣伝しないといかんと思い、自分で考案し、私のところの酒は「アサヒ泡盛」との銘柄で売り出した。ポスターは当代の人気女優・田中絹代の絵をかき、いかにも田中絹代が泡盛を飲んでいるふうにしてチューカーグヮーをあしらったもので、いまみると笑いになるシロモノだが、東京、大阪に多量に配った。

県外向け移出総量が年間10000石あったが、5000石を私の方から出していた。私のところは昭和7年頃から年産1000石になっており、“しょうちゅう”酒造界で1000石というのは全国のトップレベルだった。県外出荷のため他の酒屋からも集めたものだ。大阪、神戸あたりでも、泡盛が知れわたり、その上泡盛を買いにくる人たちが「アサヒ印をくれ」というまでに評判になった。付け加えると本土向けは1斗入れの陶器に詰めたものである。

宣伝の二番手は、県内向けで首里バスの車体の横っぱらに取り付けたバス広告で、新しいアイデアに入る部類だった。また地元の琉球、朝日の2新聞にも題字の下に月極め広告を出した。料金は1円。

私の戦後史 第2集 p156、157(抜粋と編集)

首里バスにつけた広告は写真が残っています。昭和10年頃のよう。

那覇まちのたね通信 | 首里/首里市営バス

http://naha.machitane.net/old_photo.php?id=244

田中絹代のポスターは下記サイトを参照すると昭和4年のことのようです。

http://sun.ap.teacup.com/ueharanaohiko/6.html

関連:グダグダ(β) 石川逢篤

販路拡張のための宣伝にも大いに工夫をこらした。製造元は違っていても、各自のラベルはまだなかった。「酒グヮー ヌメー」と言うと「マーヌ酒ガ?」「イシチャーグヮーヌ酒ヤサ」といってとおるころで、酒造元の屋号が酒の商標みたいに呼ばれていたのである。

本土向けの販路を開拓するにはポスターで宣伝しないといかんと思い、自分で考案し、私のところの酒は「アサヒ泡盛」との銘柄で売り出した。ポスターは当代の人気女優・田中絹代の絵をかき、いかにも田中絹代が泡盛を飲んでいるふうにしてチューカーグヮーをあしらったもので、いまみると笑いになるシロモノだが、東京、大阪に多量に配った。

県外向け移出総量が年間10000石あったが、5000石を私の方から出していた。私のところは昭和7年頃から年産1000石になっており、“しょうちゅう”酒造界で1000石というのは全国のトップレベルだった。県外出荷のため他の酒屋からも集めたものだ。大阪、神戸あたりでも、泡盛が知れわたり、その上泡盛を買いにくる人たちが「アサヒ印をくれ」というまでに評判になった。付け加えると本土向けは1斗入れの陶器に詰めたものである。

宣伝の二番手は、県内向けで首里バスの車体の横っぱらに取り付けたバス広告で、新しいアイデアに入る部類だった。また地元の琉球、朝日の2新聞にも題字の下に月極め広告を出した。料金は1円。

私の戦後史 第2集 p156、157(抜粋と編集)

首里バスにつけた広告は写真が残っています。昭和10年頃のよう。

那覇まちのたね通信 | 首里/首里市営バス

http://naha.machitane.net/old_photo.php?id=244

田中絹代のポスターは下記サイトを参照すると昭和4年のことのようです。

http://sun.ap.teacup.com/ueharanaohiko/6.html

関連:グダグダ(β) 石川逢篤

昭和12年の酒造業

「日報の沖縄人名録(昭和12年版)」から酒造業の項を抜粋。

久茂地町2ノ77/大城昌貞

牧志町2ノ1/宮城亀寿

垣花町1ノ24/仲村清栄

垣花町2ノ7/津波古充章

下泉町2ノ95/城間宏起

前島町2ノ165/有銘マカト 石川逢篤

高橋町1ノ22/伊佐真和

若狭町1ノ18/新里康信

前島町1ノ107/糸数元英

垣花町2ノ4/當間重民

山下町1ノ3/知念績正

松山町1ノ41/新里康毅

上泉町1ノ48/神元繁宣

---

首里金城町(4)、崎山町(16)、赤田町(9)、鳥堀町(13)、當蔵町(1)、平良町(3)

---

島尻郡真和志村識名2114/神村盛英

小禄村字小禄2、675ノ1/南陽酒造社長 平尾喜三郎

日報の沖縄人名録(昭和12年版) (抜粋と編集)

首里は省略、現那覇市では識名の神村と小禄の南陽酒造があります。そのほか本島では大里の新垣、北谷の玉那覇、名護の喜屋武、津嘉山、玉那覇があります。

参考:グダグダ(β) 神村酒造 (繁多川の跡地)

参考:グダグダ(β) 神村酒造跡 (戦後の坂下での酒造)

参考:グダグダ(β) 南陽酒造跡(小禄)

久茂地町2ノ77/大城昌貞

牧志町2ノ1/宮城亀寿

垣花町1ノ24/仲村清栄

垣花町2ノ7/津波古充章

下泉町2ノ95/城間宏起

前島町2ノ165/有銘マカト 石川逢篤

高橋町1ノ22/伊佐真和

若狭町1ノ18/新里康信

前島町1ノ107/糸数元英

垣花町2ノ4/當間重民

山下町1ノ3/知念績正

松山町1ノ41/新里康毅

上泉町1ノ48/神元繁宣

---

首里金城町(4)、崎山町(16)、赤田町(9)、鳥堀町(13)、當蔵町(1)、平良町(3)

---

島尻郡真和志村識名2114/神村盛英

小禄村字小禄2、675ノ1/南陽酒造社長 平尾喜三郎

日報の沖縄人名録(昭和12年版) (抜粋と編集)

首里は省略、現那覇市では識名の神村と小禄の南陽酒造があります。そのほか本島では大里の新垣、北谷の玉那覇、名護の喜屋武、津嘉山、玉那覇があります。

参考:グダグダ(β) 神村酒造 (繁多川の跡地)

参考:グダグダ(β) 神村酒造跡 (戦後の坂下での酒造)

参考:グダグダ(β) 南陽酒造跡(小禄)

宮城亀寿

断片的にしか情報のない人ですがとりあえず。

昭和16年の統制令を機に、沖縄酒類販売会社を設立する。社長に私[石川逢篤]、専務に佐久本政良氏、当間重民氏、取締役に宮城亀寿氏、津嘉山至亀氏、中尾平一郎氏、(略)を選出、原料米購入、販売割当を一括して行い、統制経済下の社会的要請にこたえた。

グダグダ(β) 戦前の酒造業界

この図は「戦前の昭和初期牧志町民俗地図」を模したものですが宮城酒屋があります。

自分の書いたものでは宮城酒屋としか書いてありませんが、元図では「酒屋 宮城亀寿 フロヤ」と書かれています。

牧志生まれの高良嘉永さんは宮城酒屋を以下のように記憶しています。

男4人兄弟のうち、私1人しか残っていなかったので、皆にかわいがられた。4、5才までは、たまに母につれられてお湯に行くことがあった。女湯は部屋がうす暗く、着物をつけたまま湯ぶねに入っていた。当時の女は肌を見せない風習があったようだ。その後は、お風呂には必ず父に連れていかれた。崇元寺橋際の宮城泡盛醸造所は、酒造りに使って熱くなった冷却水(酒水)を利用して風呂屋を経営していた。

高良嘉永人生記 働きざかり・花ざかり p7(抜粋と編集)

今のところはこれくらいです...

【追記】昭和12年の酒造業者名簿に名前がありました。

牧志町2ノ1/宮城亀寿

グダグダ(β) 昭和12年の酒造業

昭和16年の統制令を機に、沖縄酒類販売会社を設立する。社長に私[石川逢篤]、専務に佐久本政良氏、当間重民氏、取締役に宮城亀寿氏、津嘉山至亀氏、中尾平一郎氏、(略)を選出、原料米購入、販売割当を一括して行い、統制経済下の社会的要請にこたえた。

グダグダ(β) 戦前の酒造業界

この図は「戦前の昭和初期牧志町民俗地図」を模したものですが宮城酒屋があります。

自分の書いたものでは宮城酒屋としか書いてありませんが、元図では「酒屋 宮城亀寿 フロヤ」と書かれています。

牧志生まれの高良嘉永さんは宮城酒屋を以下のように記憶しています。

男4人兄弟のうち、私1人しか残っていなかったので、皆にかわいがられた。4、5才までは、たまに母につれられてお湯に行くことがあった。女湯は部屋がうす暗く、着物をつけたまま湯ぶねに入っていた。当時の女は肌を見せない風習があったようだ。その後は、お風呂には必ず父に連れていかれた。崇元寺橋際の宮城泡盛醸造所は、酒造りに使って熱くなった冷却水(酒水)を利用して風呂屋を経営していた。

高良嘉永人生記 働きざかり・花ざかり p7(抜粋と編集)

今のところはこれくらいです...

【追記】昭和12年の酒造業者名簿に名前がありました。

牧志町2ノ1/宮城亀寿

グダグダ(β) 昭和12年の酒造業

泉崎の酒造

玉那覇 蒲(加眞)の続きのようなもんです。

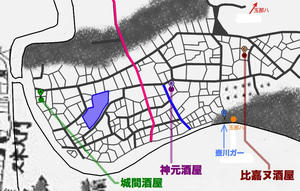

明治初年の久米大通りでとりあげた嘉手納宗徳さん作成の「明治初年の久米大通りの図」から泉崎を切り出して加工しました。この図の元図は明治初年を想定して作成されている「那覇市街図」で旧那覇全体が書かれています。

下左図は上の図に「泉崎、湧田民俗地図」で酒屋と表示されているものと玉那覇(玉那ハ)とかかれている箇所を描き入れました。下右図は昭和初期の地図での位置です。

参考にしている「泉崎、湧田民俗地図」は旭町が存在する昭和期を想定して作成したと思われるものですが、敷地や道など埋立以外は明治初年とあまり変わりません。つまり下左図は明治の地図に昭和期の酒屋関係を描き入れたものということですのでご注意。

図中の酒屋は、城間酒屋(A)、神元酒屋(B)、比嘉ヌ酒屋(C)で、Dのポインタは壺川ガーで井戸です。

泡盛の文化誌(p112)に泉崎の玉那覇について以下のような記述がありました。

玉那覇酒造は明治末期から大正初期の創業といわれる。初代の玉那覇有和は首里から酒造りのために[石垣島に]来島した。

当地での酒造業が成功したので、本家の玉那覇を呼び寄せた。父玉那覇蒲(加眞)がその人であった。父は那覇の泉崎で酒屋を営んでいた。

グダグダ(β) 玉那覇蒲

図作成の参考にした「泉崎、湧田民俗地図」では玉那覇(玉那ハ)という名は二軒ありますが酒屋とは書かれていません。この記事は以前玉那覇についてわからないまま書いていたのですがコメントで情報をいただきました。引用します。

泉崎の玉那覇酒屋(玉那覇加眞)は軽便鉄道の上泉の踏切の前(踏切ヌメー)にあり、商標は玉を〇で囲み下に一を書きマルタマイチと呼んでいた。

昭和の初期に石垣に移る

那覇民俗地図では、松田橋から「タナカスージ(ピンク)」と「上ヌ段(青)」の2つの道をこえて真っ直ぐ行き壺川ガー手前で右に折れると踏切になります。右図だと城間酒屋のそばが泉崎橋で川沿いの道を河口に向って進む途中にあるのが松田橋、そのまままっすぐ行ったところにあるのが旭橋になります。松田橋から踏切に向かう道は明治初期には海岸沿いでした。

玉那覇に話を戻すとこの踏切の前にあったということですから左図に書き込んだ2つの玉那覇は条件に合わず、この踏切前に酒屋があったことになります。「泉崎、湧田民俗地図」の想定年代は玉那覇 蒲(加眞)さんが昭和初期に石垣へ行った後のことなのかもしれません。

神元酒屋は以前取り上げた神元繁宜さんだと思われます。

参考:グダグダ(β) 神元繁宜

昭和12年の長者番付には上泉に神元繁宜さん、下泉に城間安起さんの名前があります。二人とも職業は酒造となっています。

参考:グダグダ(β) 那覇長者番付(S12) 4

コメントでの御教示に感謝申し上げます。

参考:グダグダ(β) 新聞資料による旧慣制度撤廃後那覇の地図作成

参考:グダグダ(β) 昭和初期の久米と景観推定図

参考:グダグダ(β) 昭和初期の久米村図

明治初年の久米大通りでとりあげた嘉手納宗徳さん作成の「明治初年の久米大通りの図」から泉崎を切り出して加工しました。この図の元図は明治初年を想定して作成されている「那覇市街図」で旧那覇全体が書かれています。

下左図は上の図に「泉崎、湧田民俗地図」で酒屋と表示されているものと玉那覇(玉那ハ)とかかれている箇所を描き入れました。下右図は昭和初期の地図での位置です。

参考にしている「泉崎、湧田民俗地図」は旭町が存在する昭和期を想定して作成したと思われるものですが、敷地や道など埋立以外は明治初年とあまり変わりません。つまり下左図は明治の地図に昭和期の酒屋関係を描き入れたものということですのでご注意。

図中の酒屋は、城間酒屋(A)、神元酒屋(B)、比嘉ヌ酒屋(C)で、Dのポインタは壺川ガーで井戸です。

泡盛の文化誌(p112)に泉崎の玉那覇について以下のような記述がありました。

玉那覇酒造は明治末期から大正初期の創業といわれる。初代の玉那覇有和は首里から酒造りのために[石垣島に]来島した。

当地での酒造業が成功したので、本家の玉那覇を呼び寄せた。父玉那覇蒲(加眞)がその人であった。父は那覇の泉崎で酒屋を営んでいた。

グダグダ(β) 玉那覇蒲

図作成の参考にした「泉崎、湧田民俗地図」では玉那覇(玉那ハ)という名は二軒ありますが酒屋とは書かれていません。この記事は以前玉那覇についてわからないまま書いていたのですがコメントで情報をいただきました。引用します。

泉崎の玉那覇酒屋(玉那覇加眞)は軽便鉄道の上泉の踏切の前(踏切ヌメー)にあり、商標は玉を〇で囲み下に一を書きマルタマイチと呼んでいた。

昭和の初期に石垣に移る

那覇民俗地図では、松田橋から「タナカスージ(ピンク)」と「上ヌ段(青)」の2つの道をこえて真っ直ぐ行き壺川ガー手前で右に折れると踏切になります。右図だと城間酒屋のそばが泉崎橋で川沿いの道を河口に向って進む途中にあるのが松田橋、そのまままっすぐ行ったところにあるのが旭橋になります。松田橋から踏切に向かう道は明治初期には海岸沿いでした。

玉那覇に話を戻すとこの踏切の前にあったということですから左図に書き込んだ2つの玉那覇は条件に合わず、この踏切前に酒屋があったことになります。「泉崎、湧田民俗地図」の想定年代は玉那覇 蒲(加眞)さんが昭和初期に石垣へ行った後のことなのかもしれません。

神元酒屋は以前取り上げた神元繁宜さんだと思われます。

参考:グダグダ(β) 神元繁宜

昭和12年の長者番付には上泉に神元繁宜さん、下泉に城間安起さんの名前があります。二人とも職業は酒造となっています。

参考:グダグダ(β) 那覇長者番付(S12) 4

コメントでの御教示に感謝申し上げます。

参考:グダグダ(β) 新聞資料による旧慣制度撤廃後那覇の地図作成

参考:グダグダ(β) 昭和初期の久米と景観推定図

参考:グダグダ(β) 昭和初期の久米村図

玉那覇 蒲(加眞)

ちょっとした言及ですが書き留めておきます。

石垣にあった酒造所の話です。

1920(大正9)年の『先島新聞』には「本部酒造家の大名誉」と題して、九州沖縄の酒類品評会で泡盛を出品して各賞を受賞したことがみえる。受賞者には玉那覇蒲、屋比久松、浦添為良、新垣清亮の四名の酒造家があげられている。これらの酒造家はいずれも石垣の酒造場であり、工場形式の酒屋として従来に比して格段に多くの生産高をあげていく。字大川の新垣酒屋は八重山で泡盛の製造販売をする最初の酒屋であり、明治時代の創業という。同じく字大川の浦添酒屋は初めて泡盛の製造販売をした地元出身の酒屋である。

また、玉那覇酒造は明治末期から大正初期の創業といわれる。初代の玉那覇有和は首里から酒造りのために来島した。当時は、新垣酒屋があるのみで、他に酒屋はなかった。有和は次男でヤーワカイ(家別れ=分家)であった。当地での酒造業が成功したので、本家の玉那覇を呼び寄せた。父玉那覇蒲(加眞)がその人であった。父は那覇の泉崎で酒屋を営んでいた。したがって、石垣には石垣工場の玉那覇と登野城工場の玉那覇という2つの玉那覇酒屋ができた。

泡盛の文化誌 p112(編集と抜粋/強調)

「日報の沖縄人名録(昭和12年)」の酒造業での石垣町はこうなっています。字石垣47の有和さんが泉崎にいたお父さんの玉那覇 蒲(加眞)さんを昭和の始め頃に呼び寄せたということのようです(後述)。

八重山郡石垣町字大川/新垣清禎

字大川201/屋比久松

字大川313/浦添為良

字石垣47/玉那覇有和

字登野城170/玉那覇有明

最初の引用を手がかりにして泉崎の酒造を書いたのですが、泉崎の玉那覇はよくわかりませんでした。参考にしたのは沖縄タイムス連載の「思い出のわが町」中の「泉崎、湧田民俗地図」です。この図はおそらく戦争前くらいの時期を想定しているのではないかと思われます。

書き終わってからこの泉崎の玉那覇について泉崎の酒造のコメントでご教示頂きました。

泉崎の玉那覇酒屋(玉那覇加眞)は軽便鉄道の上泉の踏切の前(踏切ヌメー)にあり、商標は玉を〇で囲み下に一を書きマルタマイチと呼んでいた。

昭和の初期に石垣に移る

昭和4年頃相当の那覇民俗地図には那覇駅からさほど遠くない地点に踏切があります。大正の図にある3つの橋は上から泉崎橋、松田橋、旭橋で、松田橋から踏切へ向おうとすると、那覇駅の後を通り下泉・上泉の境界(タナカスージ)をこえ線路際を進んでいくと踏切に至ります。ちょうどこの道が明治の図での海岸沿いの道です。

いただいたコメントでは上泉の踏切の前とのことでしたので玉那覇蒲(加眞)さんはこのあたりにお住まいだったのでしょう。

「図説・沖縄の鉄道/加藤芳英」の「県鉄各駅停車」から引用します。

昔の駅構内の中心は、バスターミナルの中心よりやや南で、国道329号線(与那原街道)が拡張されて駅舎のあった位置は道路になっている。(略)構内を出るとすぐ踏切があり、ここは往来も多く事故もあったので「魔の踏切」だったそうだ。

図説・沖縄の鉄道 p56、57(抜粋と引用)

与那原街道に鉄道が通って駅ができ、大正7年に海の向こう側が埋め立てられて旭町ができるなどこの一帯は激変しています。

参考:グダグダ(β) 那覇区全図(大4)(大正期の図の元図について)

石垣にあった酒造所の話です。

1920(大正9)年の『先島新聞』には「本部酒造家の大名誉」と題して、九州沖縄の酒類品評会で泡盛を出品して各賞を受賞したことがみえる。受賞者には玉那覇蒲、屋比久松、浦添為良、新垣清亮の四名の酒造家があげられている。これらの酒造家はいずれも石垣の酒造場であり、工場形式の酒屋として従来に比して格段に多くの生産高をあげていく。字大川の新垣酒屋は八重山で泡盛の製造販売をする最初の酒屋であり、明治時代の創業という。同じく字大川の浦添酒屋は初めて泡盛の製造販売をした地元出身の酒屋である。

また、玉那覇酒造は明治末期から大正初期の創業といわれる。初代の玉那覇有和は首里から酒造りのために来島した。当時は、新垣酒屋があるのみで、他に酒屋はなかった。有和は次男でヤーワカイ(家別れ=分家)であった。当地での酒造業が成功したので、本家の玉那覇を呼び寄せた。父玉那覇蒲(加眞)がその人であった。父は那覇の泉崎で酒屋を営んでいた。したがって、石垣には石垣工場の玉那覇と登野城工場の玉那覇という2つの玉那覇酒屋ができた。

泡盛の文化誌 p112(編集と抜粋/強調)

「日報の沖縄人名録(昭和12年)」の酒造業での石垣町はこうなっています。字石垣47の有和さんが泉崎にいたお父さんの玉那覇 蒲(加眞)さんを昭和の始め頃に呼び寄せたということのようです(後述)。

八重山郡石垣町字大川/新垣清禎

字大川201/屋比久松

字大川313/浦添為良

字石垣47/玉那覇有和

字登野城170/玉那覇有明

最初の引用を手がかりにして泉崎の酒造を書いたのですが、泉崎の玉那覇はよくわかりませんでした。参考にしたのは沖縄タイムス連載の「思い出のわが町」中の「泉崎、湧田民俗地図」です。この図はおそらく戦争前くらいの時期を想定しているのではないかと思われます。

書き終わってからこの泉崎の玉那覇について泉崎の酒造のコメントでご教示頂きました。

泉崎の玉那覇酒屋(玉那覇加眞)は軽便鉄道の上泉の踏切の前(踏切ヌメー)にあり、商標は玉を〇で囲み下に一を書きマルタマイチと呼んでいた。

昭和の初期に石垣に移る

昭和4年頃相当の那覇民俗地図には那覇駅からさほど遠くない地点に踏切があります。大正の図にある3つの橋は上から泉崎橋、松田橋、旭橋で、松田橋から踏切へ向おうとすると、那覇駅の後を通り下泉・上泉の境界(タナカスージ)をこえ線路際を進んでいくと踏切に至ります。ちょうどこの道が明治の図での海岸沿いの道です。

いただいたコメントでは上泉の踏切の前とのことでしたので玉那覇蒲(加眞)さんはこのあたりにお住まいだったのでしょう。

「図説・沖縄の鉄道/加藤芳英」の「県鉄各駅停車」から引用します。

昔の駅構内の中心は、バスターミナルの中心よりやや南で、国道329号線(与那原街道)が拡張されて駅舎のあった位置は道路になっている。(略)構内を出るとすぐ踏切があり、ここは往来も多く事故もあったので「魔の踏切」だったそうだ。

図説・沖縄の鉄道 p56、57(抜粋と引用)

与那原街道に鉄道が通って駅ができ、大正7年に海の向こう側が埋め立てられて旭町ができるなどこの一帯は激変しています。

参考:グダグダ(β) 那覇区全図(大4)(大正期の図の元図について)

銘酒番付

親泊酒造工場・第二大城酒造所

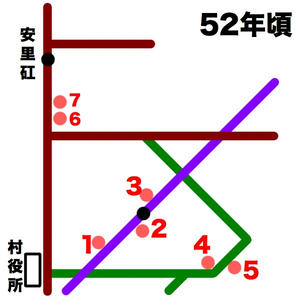

沖縄主要地主要商工年鑑の52年版から。

左図は第四十図を模したもの、右図は左図での範囲を示したもの。

結論から先にいうと、2が親泊酒造工場、4が識名酒造所、5が第二大城酒造所、6が酒屋新垣、7が仲本酒造工場です。このうち5の第二大城酒造所の場所は正確に特定できていません。

2の親泊酒造工場の頭には下の○に元のマークがついています。

1は「沖縄運輸第一修理工場」、60年代の地図では「沖運修理工場」。

3は「三原セメント瓦工場」で、60年代の地図では「大湾セメントブロック」となっています。51年版では三原セメント瓦工場のそばに「三原区5班 大湾朝○」と付記されていていますので名称変更したんでしょう。

親泊酒造工場は52年版の図からすると三原セメント瓦工場と橋を間にして斜めに対面していますから現在の交番向いのはずです。

識名酒造所は当時の住所から場所がはっきりしていますが、第二大城酒造所は52年の図を見ても正確にはわかりません(51年の図も似たようなもんです)。識名酒造所のある角近くの道がどうなっていたのかはっきりすればもうすこし正確に特定できそうです。

左図は第四十図を模したもの、右図は左図での範囲を示したもの。

結論から先にいうと、2が親泊酒造工場、4が識名酒造所、5が第二大城酒造所、6が酒屋新垣、7が仲本酒造工場です。このうち5の第二大城酒造所の場所は正確に特定できていません。

2の親泊酒造工場の頭には下の○に元のマークがついています。

1は「沖縄運輸第一修理工場」、60年代の地図では「沖運修理工場」。

3は「三原セメント瓦工場」で、60年代の地図では「大湾セメントブロック」となっています。51年版では三原セメント瓦工場のそばに「三原区5班 大湾朝○」と付記されていていますので名称変更したんでしょう。

親泊酒造工場は52年版の図からすると三原セメント瓦工場と橋を間にして斜めに対面していますから現在の交番向いのはずです。

識名酒造所は当時の住所から場所がはっきりしていますが、第二大城酒造所は52年の図を見ても正確にはわかりません(51年の図も似たようなもんです)。識名酒造所のある角近くの道がどうなっていたのかはっきりすればもうすこし正確に特定できそうです。

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]