ENTRY NAVI

- Home

- 酒造

- 2025-07-11 [PR]

- 2011-09-05 太陽醸造の広告

- 2011-08-31 神村酒造跡

- 2011-07-03 米以外での酒造 3

- 2011-06-24 琉球発酵工業株式会社

- 2011-06-22 宮国酒造合資会社?

- 2011-06-22 南部酒造組合名簿から

- 2011-06-22 合資会社謝花酒造所

- 2011-06-17 当間重民の酒造業 2

太陽醸造の広告

市民の友1959年1月1日号に太陽醸造の広告があります。

あなたは御存知ですか

太陽醸造の洋酒ラム!

島内産唯一の ラムヘリオス スイートラム

正に天下一品

皆様ラムのおみやげ品は山形屋又は各酒販売店でお求めください

直営酒場 ラムの店

那覇市桜坂中通り

製造元

太陽醸造合資会社

電話(88)2824番

市民の友 1959年1月1日 第98号

この太陽醸造は後年のヘリオス酒造になりますが1961年設立になっていて、ヘリオスのウェブサイトでも同じです。とすれば市民の友1959年の広告は何なんでしょうか。

末尾に追記しましたが1959年の「琉球人名商社団体要覧」にも太陽醸造があり、住所は崇元寺町1丁目9番地、電話番号も同じです。

1961年 - 松田正が那覇市にて合資会社太陽醸造を設立。

1969年 - 社名をヘリオス酒造株式会社に変更。

1972年 - 本社・工場を現在地の沖縄県名護市字許田405番地に移転。

ヘリオス酒造 - Wikipedia

以下は関係ない検索まとめとして。

太陽醸造で検索するとサイパンにあった南洋興発で造られていたラム関連のページが出てきます。

日本で初めて造られたラム酒、南興ラムはここで消え去りはしなかったのです。1946年、東京・芝浦にあった南洋興発株式会社・芝浦製酒工場が競売にかけられ、これを旧南興人が落札。翌1947年、旧南興人によって太陽食品工業株式会社が設立。

その後、子会社として同年に精製糖部門の芝浦精糖株式会社を設立。

そして、1950年には酒造部門が分離され、太陽醸造株式会社が設立されました。この太陽醸造株式会社に南興時代の施設及び南興ラムのノウハウが受け継がれ、ラム酒の研究が行われるようになりました。

1952年。 南興ラムの系譜を継ぐ、戦後発の国内産ラム「ネプチューン・ダーク・ラム」が遂に完成します。

http://blog.livedoor.jp/fed_bar/archives/51107355.html

参考:南洋興発 - Wikipedia

参考:松江春次 - Wikipedia

南洋興発ではラム酒製造を行っていたためノウハウがあります。

内地では1946年に芝浦製酒工場を南洋興発の旧社員が入手して太陽食品工業株式会社を設立、そこから1950年に酒造部門が分離して「太陽醸造株式会社」が設立。

沖縄では1961(広告では1959年)には「太陽醸造合資会社」がラムを製造していた。

サイパンには多数の沖縄県人が行っていますので、南洋興発での酒造りに沖縄県人がかかわっていた可能性もゼロではないと思われます。またサトウキビを原料とした酒造り(工業用も含めて)は戦前の沖縄にもありますが、ラム酒製造の技術があったかどうかは不明。

ここからは妄想になるのですが沖縄と内地で同時期に太陽醸造という会社(㈱と合資会社ですが)がラム酒を製造していたのは偶然でしょうか。なんかあるんだろうなと思っていますが証拠は見つけられていません。

【追記】「琉球人名商社団体要覧(1959)」に太陽醸造がありました。崇元寺1丁目は大通り側(2丁目はその北)になります。

太陽醸造株式会社

那覇市崇元寺町1丁目9番地 電話(88)2824

ラム・ヘリオス醸造販売

代表者 名護朝慧

工場長 宮本正

琉球人名商社団体要覧(1959)

あなたは御存知ですか

太陽醸造の洋酒ラム!

島内産唯一の ラムヘリオス スイートラム

正に天下一品

皆様ラムのおみやげ品は山形屋又は各酒販売店でお求めください

直営酒場 ラムの店

那覇市桜坂中通り

製造元

太陽醸造合資会社

電話(88)2824番

市民の友 1959年1月1日 第98号

この太陽醸造は後年のヘリオス酒造になりますが1961年設立になっていて、ヘリオスのウェブサイトでも同じです。とすれば市民の友1959年の広告は何なんでしょうか。

末尾に追記しましたが1959年の「琉球人名商社団体要覧」にも太陽醸造があり、住所は崇元寺町1丁目9番地、電話番号も同じです。

1961年 - 松田正が那覇市にて合資会社太陽醸造を設立。

1969年 - 社名をヘリオス酒造株式会社に変更。

1972年 - 本社・工場を現在地の沖縄県名護市字許田405番地に移転。

ヘリオス酒造 - Wikipedia

以下は関係ない検索まとめとして。

太陽醸造で検索するとサイパンにあった南洋興発で造られていたラム関連のページが出てきます。

日本で初めて造られたラム酒、南興ラムはここで消え去りはしなかったのです。1946年、東京・芝浦にあった南洋興発株式会社・芝浦製酒工場が競売にかけられ、これを旧南興人が落札。翌1947年、旧南興人によって太陽食品工業株式会社が設立。

その後、子会社として同年に精製糖部門の芝浦精糖株式会社を設立。

そして、1950年には酒造部門が分離され、太陽醸造株式会社が設立されました。この太陽醸造株式会社に南興時代の施設及び南興ラムのノウハウが受け継がれ、ラム酒の研究が行われるようになりました。

1952年。 南興ラムの系譜を継ぐ、戦後発の国内産ラム「ネプチューン・ダーク・ラム」が遂に完成します。

http://blog.livedoor.jp/fed_bar/archives/51107355.html

参考:南洋興発 - Wikipedia

参考:松江春次 - Wikipedia

南洋興発ではラム酒製造を行っていたためノウハウがあります。

内地では1946年に芝浦製酒工場を南洋興発の旧社員が入手して太陽食品工業株式会社を設立、そこから1950年に酒造部門が分離して「太陽醸造株式会社」が設立。

沖縄では1961(広告では1959年)には「太陽醸造合資会社」がラムを製造していた。

サイパンには多数の沖縄県人が行っていますので、南洋興発での酒造りに沖縄県人がかかわっていた可能性もゼロではないと思われます。またサトウキビを原料とした酒造り(工業用も含めて)は戦前の沖縄にもありますが、ラム酒製造の技術があったかどうかは不明。

ここからは妄想になるのですが沖縄と内地で同時期に太陽醸造という会社(㈱と合資会社ですが)がラム酒を製造していたのは偶然でしょうか。なんかあるんだろうなと思っていますが証拠は見つけられていません。

【追記】「琉球人名商社団体要覧(1959)」に太陽醸造がありました。崇元寺1丁目は大通り側(2丁目はその北)になります。

太陽醸造株式会社

那覇市崇元寺町1丁目9番地 電話(88)2824

ラム・ヘリオス醸造販売

代表者 名護朝慧

工場長 宮本正

琉球人名商社団体要覧(1959)

PR

神村酒造跡

繁多川自治会が発行した「繁多川再発見ガイドマップ はんたがわさんぽ」に「はんたがわさんぽMAP」というA3の二枚分くらいの大きさの地図がついています。

webにあった図の画像です。

また細部は違いますがweb上で閲覧できる繁多川の史跡マップもあります。

わたしたちの那覇市-総合学習

http://www.nahaken-okn.ed.jp/watashi/sougo/3mukashi/index.html

「はんたがわさんぽMAP」に「メーミチーに残る石垣跡(神村酒造跡)」が紹介されています。

その場所のストリートビューが下記アドレスです。

神村酒造跡 - http://g.co/maps/r7vh

識名宮下のウフカーの側の道を入って行くと道がカーブする内側にボージガーがあり、そこを過ぎて左手が神村酒造跡のようです。

繁多川は自治会がしっかり活動しているようで「はんたがわさんぽMAP」に連動した案内板なども完備されています。

繁多川文化財案内板コレクション | 沖縄の風景

http://coralway.jugem.jp/?eid=837

「はんたがわさんぽ」での紹介文を引用しておきます。

メーミチー沿いの仲ほどにある明治15年創業の神村酒造発祥の地。沖縄戦中に繁多川住民が避難した壕での指導的役割を担った壕長・新田宗政氏宅があった。戦後、壊れた建物の一部が残っていたが、現在は石垣の一部が残るのみである。

はんたがわさんぽ p7

「はんたがわさんぽ」は32ページの小さな本(ブックレット?)ですが、整理されていて見やすく編集も良いと思います。

webにあった図の画像です。

また細部は違いますがweb上で閲覧できる繁多川の史跡マップもあります。

わたしたちの那覇市-総合学習

http://www.nahaken-okn.ed.jp/watashi/sougo/3mukashi/index.html

「はんたがわさんぽMAP」に「メーミチーに残る石垣跡(神村酒造跡)」が紹介されています。

その場所のストリートビューが下記アドレスです。

神村酒造跡 - http://g.co/maps/r7vh

識名宮下のウフカーの側の道を入って行くと道がカーブする内側にボージガーがあり、そこを過ぎて左手が神村酒造跡のようです。

繁多川は自治会がしっかり活動しているようで「はんたがわさんぽMAP」に連動した案内板なども完備されています。

繁多川文化財案内板コレクション | 沖縄の風景

http://coralway.jugem.jp/?eid=837

「はんたがわさんぽ」での紹介文を引用しておきます。

メーミチー沿いの仲ほどにある明治15年創業の神村酒造発祥の地。沖縄戦中に繁多川住民が避難した壕での指導的役割を担った壕長・新田宗政氏宅があった。戦後、壊れた建物の一部が残っていたが、現在は石垣の一部が残るのみである。

はんたがわさんぽ p7

「はんたがわさんぽ」は32ページの小さな本(ブックレット?)ですが、整理されていて見やすく編集も良いと思います。

米以外での酒造 3

承前。

グダグダ 米以外での酒造

グダグダ 米以外での酒造 2

米で作る泡盛以外にも酒を造る技術は一応あったわけです。

戦後すぐのゴタゴタを見ると基本的には麹と蒸留器を扱う技術があればどうにでもなるのかもしれません。

千切大根 角切大根 花切り大根

酒造用 粟 小米

着荷大勉強

尾張名古屋特約店

米穀砂糖石油種子油素麺千切 卸商

那覇駅前

長崎屋商店

電話三三四

沖縄日日新聞1920(大正9)年8月18日(省略と抜粋)

アンダーラインで強調しましたが酒造用に粟を売っていたことがわかります。

下の引用では粟について触れた箇所を抜き出してありますが、抜粋箇所は「原料米について」の章で外国米への移行について書かれています。

琉球王国時代には、泡盛の製造は首里の三箇に限られ、王府の役所から米や粟の原料が支給されていた。

『旧慣調査資料』の中の「焼酎製造営業人検査」では、1893(明治26)年頃の醸造上の概況や醸造方法、蒸留器などについての記述がみえる。原料は米と粟を用いるとし、粟のみを用いることはないという。米価が高騰した時には米と粟を同じ割合で混交して仕込んでいた。原料の米は唐米(朝鮮米もしくは支那米)と先島の粟を用いた。

1912(明治45)年には泡盛が高騰している原因として、米価の高騰があげられている。そのために当時は粟を原料として泡盛を醸造している。それでも原料の米が足りず相変わらず米価は騰貴していた、原料は「安南暹羅より新米輸入、満州等より新粟の輸入」とあり(略)

当時の新聞記録では、明治大正に書けては沖縄産の米や粟、それに中国の米が使われている。

泡盛の文化誌 p60(抜粋と編集)

グダグダ 米以外での酒造

グダグダ 米以外での酒造 2

米で作る泡盛以外にも酒を造る技術は一応あったわけです。

戦後すぐのゴタゴタを見ると基本的には麹と蒸留器を扱う技術があればどうにでもなるのかもしれません。

千切大根 角切大根 花切り大根

酒造用 粟 小米

着荷大勉強

尾張名古屋特約店

米穀砂糖石油種子油素麺千切 卸商

那覇駅前

長崎屋商店

電話三三四

沖縄日日新聞1920(大正9)年8月18日(省略と抜粋)

アンダーラインで強調しましたが酒造用に粟を売っていたことがわかります。

下の引用では粟について触れた箇所を抜き出してありますが、抜粋箇所は「原料米について」の章で外国米への移行について書かれています。

琉球王国時代には、泡盛の製造は首里の三箇に限られ、王府の役所から米や粟の原料が支給されていた。

『旧慣調査資料』の中の「焼酎製造営業人検査」では、1893(明治26)年頃の醸造上の概況や醸造方法、蒸留器などについての記述がみえる。原料は米と粟を用いるとし、粟のみを用いることはないという。米価が高騰した時には米と粟を同じ割合で混交して仕込んでいた。原料の米は唐米(朝鮮米もしくは支那米)と先島の粟を用いた。

1912(明治45)年には泡盛が高騰している原因として、米価の高騰があげられている。そのために当時は粟を原料として泡盛を醸造している。それでも原料の米が足りず相変わらず米価は騰貴していた、原料は「安南暹羅より新米輸入、満州等より新粟の輸入」とあり(略)

当時の新聞記録では、明治大正に書けては沖縄産の米や粟、それに中国の米が使われている。

泡盛の文化誌 p60(抜粋と編集)

琉球発酵工業株式会社

酒造組合名簿(1962)では「5.琉球醗酵工業株式会社/浜千鳥・玉竜/那覇市首里寒川町 」となっている酒造所です。

58年の住所録では「寒川町1-108」となっていて、那覇市新旧住所検索システムでその住所をみると「松川3丁目17番13号」、金城ダムの通りで現在はスズケン沖縄になっています。他の酒造所の例にもれず川のそばですね。

那覇市松川3丁目17番13号 - Google マップ

住所録から抜粋(広告だったかも)。ここはみるからに伝統的な酒造業とは違う感じがします。

琉球発酵工業株式会社

寒川町1-108

キングコーラ、キングジュース、三福正宗

浜千鳥(泡盛)、キングソーダ、キングワイン

社長 稲嶺一郎 支配人 百名嗣夫

1952年の沖縄主要地主要商工年鑑のp22にはこうあります。

自立経済、郷土の銘酒の真価を語れ

日本清酒 浜千鳥

琉球発酵工業株式会社

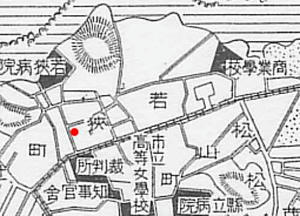

樋川通(第三十図)

具体的な位置は樋川大通りの古謝医院へ入る曲がり角になります。

関連:グダグダ(β) 樋川大通り(52年)

58年の住所録では「寒川町1-108」となっていて、那覇市新旧住所検索システムでその住所をみると「松川3丁目17番13号」、金城ダムの通りで現在はスズケン沖縄になっています。他の酒造所の例にもれず川のそばですね。

那覇市松川3丁目17番13号 - Google マップ

住所録から抜粋(広告だったかも)。ここはみるからに伝統的な酒造業とは違う感じがします。

琉球発酵工業株式会社

寒川町1-108

キングコーラ、キングジュース、三福正宗

浜千鳥(泡盛)、キングソーダ、キングワイン

社長 稲嶺一郎 支配人 百名嗣夫

1952年の沖縄主要地主要商工年鑑のp22にはこうあります。

自立経済、郷土の銘酒の真価を語れ

日本清酒 浜千鳥

琉球発酵工業株式会社

樋川通(第三十図)

具体的な位置は樋川大通りの古謝医院へ入る曲がり角になります。

関連:グダグダ(β) 樋川大通り(52年)

宮国酒造合資会社?

表の比較から宮国酒造合資会社です。

宮國定令/識名998番地 [南部酒造組合]

宮国酒造合資会社/銀泉梅酒/那覇市字識名 [酒造組合名簿(62年)]

場所はここらへん。正確な場所ではないのでご注意。

那覇市識名1丁目4番1号 - Google マップ

宮国姓は宮古だと思いますが、どういういきさつで那覇で酒屋を営むことになったんでしょうか。

不思議なもんです。

宮國定令/識名998番地 [南部酒造組合]

宮国酒造合資会社/銀泉梅酒/那覇市字識名 [酒造組合名簿(62年)]

場所はここらへん。正確な場所ではないのでご注意。

那覇市識名1丁目4番1号 - Google マップ

宮国姓は宮古だと思いますが、どういういきさつで那覇で酒屋を営むことになったんでしょうか。

不思議なもんです。

南部酒造組合名簿から

表の比較での位置など。

※アバウトなものなのでだいたいこの辺と思って下さい

糸数宗信/大道151番地

那覇市大道151 - Google マップ

上原良煕/安里388番地

那覇市安里388-1 - Google マップ

佐久本尚哉/寄宮122番地

沖縄県那覇市長田1丁目周辺の地図 - Yahoo!ロコ

宮里喜正/牧志町2丁目400番地

沖縄県那覇市牧志3丁目周辺の地図 - Yahoo!ロコ

山城堂立/大道364番地

那覇市三原2丁目1番34号 - Google マップ

屋宜宣徳/松川279番地

那覇市松川279番地 - Google マップ

屋宜光一/壷屋町294番地

那覇市壺屋2丁目18番14号 - Google マップ

※アバウトなものなのでだいたいこの辺と思って下さい

糸数宗信/大道151番地

那覇市大道151 - Google マップ

上原良煕/安里388番地

那覇市安里388-1 - Google マップ

佐久本尚哉/寄宮122番地

沖縄県那覇市長田1丁目周辺の地図 - Yahoo!ロコ

宮里喜正/牧志町2丁目400番地

沖縄県那覇市牧志3丁目周辺の地図 - Yahoo!ロコ

山城堂立/大道364番地

那覇市三原2丁目1番34号 - Google マップ

屋宜宣徳/松川279番地

那覇市松川279番地 - Google マップ

屋宜光一/壷屋町294番地

那覇市壺屋2丁目18番14号 - Google マップ

合資会社謝花酒造所

表の比較での「合資会社謝花酒造所/安里447」かもしれない場所で、地図での「安里447」の位置をポインタで示してあります。

ピンポイントにここであったとは言えませんが沖縄主要地主要商工年鑑(1952)ではだいたいこの位置にあります。

謝花 寛/安里447番地 「南部酒造組合」

26.合資会社謝花酒造所/琉球泡盛・白菊/那覇市字安里 [酒造組合名簿(62年)]

参考として69年のゼンリン地図での現安里駅あたりがどうなっていたのか図にしてみます。69年時点では謝花酒造所はもうありません。

ポインタは「謝花弘」さん、赤で示した道幅はほぼ同じです。安里立体高架橋は1970年完成のようです。

以下余談として。関連性があるのかどうかわからないのですが戦前の若狭町には「与儀謝花酒屋」というのがあります。安里の謝花酒造所と戦前の若狭にあった酒屋の関連性は不明です。

以前コメントでタコーヌスージは「与儀達幸」さんの名前からの命名ということを御教示いただきました(Link)。与儀謝花酒屋は裁判所の向かいにあるタコーヌスージを入っていって右側、まっすぐ行った突き当たりは漆器工場になっています。

まとまりがないまま書きましたが、酒造業者の免許はなかなか手に入るものではないことや酒造り職人は限られていることなどから、戦前の酒造業者が戦後も酒造りにたずさわったというのは自然なことだと考えます。

ピンポイントにここであったとは言えませんが沖縄主要地主要商工年鑑(1952)ではだいたいこの位置にあります。

謝花 寛/安里447番地 「南部酒造組合」

26.合資会社謝花酒造所/琉球泡盛・白菊/那覇市字安里 [酒造組合名簿(62年)]

参考として69年のゼンリン地図での現安里駅あたりがどうなっていたのか図にしてみます。69年時点では謝花酒造所はもうありません。

ポインタは「謝花弘」さん、赤で示した道幅はほぼ同じです。安里立体高架橋は1970年完成のようです。

以下余談として。関連性があるのかどうかわからないのですが戦前の若狭町には「与儀謝花酒屋」というのがあります。安里の謝花酒造所と戦前の若狭にあった酒屋の関連性は不明です。

以前コメントでタコーヌスージは「与儀達幸」さんの名前からの命名ということを御教示いただきました(Link)。与儀謝花酒屋は裁判所の向かいにあるタコーヌスージを入っていって右側、まっすぐ行った突き当たりは漆器工場になっています。

まとまりがないまま書きましたが、酒造業者の免許はなかなか手に入るものではないことや酒造り職人は限られていることなどから、戦前の酒造業者が戦後も酒造りにたずさわったというのは自然なことだと考えます。

当間重民の酒造業 2

当間重民の酒造業の続きです。奥様の當間静子(旧姓仲村渠)さんの証言です。

そのうち昭和10年ごろでしたか、酒屋の人から屋嘉のおばあさんに、重民に酒屋をさせなさいという話が持ち上がったようです。重民がどうしようか迷っていると、税務署に勤めている友人が、酒屋はまだ無学なものばかりで、さらに一段と発展させる為には、君のような人が必要だと勧められました。ちょうど垣花の島袋酒造所が売りに出ていたのです。でも、造り酒屋の権利金といったら大変な額でしょう。そう、あの当時の4万円といったかしら。とにかく大金でしたが、あの屋嘉のおばあさんが出してくれるというのです。

でもそのお金はもらったのではないですよ。酒屋を始めたら、おばあさんがやっている模合に入って毎月支払うのです。毎月その支払いに追われて大変でした。それと税金でしょう。

お酒造りは、従業員が3人に、麹をたてる人、杜氏というのですか、その4人で、みんな首里の男の人でした。重民は監督で、酒造組合に通っていました。私は手伝いで、仕事場と住まいを行ったり来たりして一日中働きました。38度の熱を出しても休めなかったこともあります。従業員の食事のために、一人だけおばあさんを頼んでありましたが、私もとにかくよく働きました。儲けはすぐ屋嘉のおばあさんのところにいくだけなのにね。

米を洗って、麹をたてて、そのたびに山のような米を広げたり集めたりするのです。うちの麹は評判がよくて、別の酒屋からもよくもらいに来ました。その酒造所は順調だったのですが、それもあの10・10空襲で焼けてしまい、あとは軍用地に取られ、権利を人に売ってしまいました。

なは女性史証言集/當間静子 p33、34(省略と抜粋)

やはり首里系の職人がやっていたわけですね。

以下余談。

重民と静子さんは親戚同士での許嫁のような感じで結婚したようで、重民の父の重鎮は静子さんの叔母さんに「重民はタンチャーだからシーちゃんみたいにおとなしい娘にきてもらいたいな」と言っていたそうです。重民顔に似合わずタンチャーだったのか。

また重民は3月(昭和20年?)に招集され球部隊で少尉をしていたそうです。

【追記】

引用文中にでてくる「屋嘉のおばあさん」ですが、昭和12年の那覇長者番付に名前の見える貸金業の屋嘉マカトさんがそうではないかと思いつきました。ですが確証はありません。

20707/247476/(貸金)屋嘉マカト

那覇長者番付(S12)/沖縄日報 1937(昭和12)年7月9日

参考:グダグダ(β) 那覇長者番付(S12) 2

そのうち昭和10年ごろでしたか、酒屋の人から屋嘉のおばあさんに、重民に酒屋をさせなさいという話が持ち上がったようです。重民がどうしようか迷っていると、税務署に勤めている友人が、酒屋はまだ無学なものばかりで、さらに一段と発展させる為には、君のような人が必要だと勧められました。ちょうど垣花の島袋酒造所が売りに出ていたのです。でも、造り酒屋の権利金といったら大変な額でしょう。そう、あの当時の4万円といったかしら。とにかく大金でしたが、あの屋嘉のおばあさんが出してくれるというのです。

でもそのお金はもらったのではないですよ。酒屋を始めたら、おばあさんがやっている模合に入って毎月支払うのです。毎月その支払いに追われて大変でした。それと税金でしょう。

お酒造りは、従業員が3人に、麹をたてる人、杜氏というのですか、その4人で、みんな首里の男の人でした。重民は監督で、酒造組合に通っていました。私は手伝いで、仕事場と住まいを行ったり来たりして一日中働きました。38度の熱を出しても休めなかったこともあります。従業員の食事のために、一人だけおばあさんを頼んでありましたが、私もとにかくよく働きました。儲けはすぐ屋嘉のおばあさんのところにいくだけなのにね。

米を洗って、麹をたてて、そのたびに山のような米を広げたり集めたりするのです。うちの麹は評判がよくて、別の酒屋からもよくもらいに来ました。その酒造所は順調だったのですが、それもあの10・10空襲で焼けてしまい、あとは軍用地に取られ、権利を人に売ってしまいました。

なは女性史証言集/當間静子 p33、34(省略と抜粋)

やはり首里系の職人がやっていたわけですね。

以下余談。

重民と静子さんは親戚同士での許嫁のような感じで結婚したようで、重民の父の重鎮は静子さんの叔母さんに「重民はタンチャーだからシーちゃんみたいにおとなしい娘にきてもらいたいな」と言っていたそうです。重民顔に似合わずタンチャーだったのか。

また重民は3月(昭和20年?)に招集され球部隊で少尉をしていたそうです。

【追記】

引用文中にでてくる「屋嘉のおばあさん」ですが、昭和12年の那覇長者番付に名前の見える貸金業の屋嘉マカトさんがそうではないかと思いつきました。ですが確証はありません。

20707/247476/(貸金)屋嘉マカト

那覇長者番付(S12)/沖縄日報 1937(昭和12)年7月9日

参考:グダグダ(β) 那覇長者番付(S12) 2

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]