ENTRY NAVI

- Home

- 人物

高良一

“ピンさん”で親しまれたもと那覇市議会議長の高良一さんが亡くなった。数々の逸話を残した86歳の生涯だった▼人の意表をつくことをズバリと言い、実践した。その一つが戦災で焼き払われた那覇市に「アーニー・パイル国際劇場」を建設した。沖縄における戦後の劇場第一号だ。当時の国際通りは狭い幅員だったが、将来の発展を見越して道路拡張を主張、劇場を造るに当たっては家一軒分ずらして造った▼その後道路が拡張され、国際通りと命名された。これは国際劇場にちなんだもので、高良さんは国際通りの名付け親であり、生みの親ということになる▼沖縄観光の先駆けとして、琉球ホテル(現東急ホテル)を建てたのが1951年のことである▼沖縄の近代的ホテル第一号だ。人々に笑われながらも山を崩してホテルを建てた。もちろん観光客はいない時代だったが、米軍将校や軍属らが大いに利用した。これには東急社長の五島昇氏も高良さんの着眼の良さに感心していたとか▼実現こそしていないが、都市モノレール建設や那覇〜慶良間間の海底トンネル建設。石川と恩納村の中泊間を運河で結ぶ構想はユニークでもある。特に運河をめぐる構想は今でも語り草になっている▼ロマンを追い続けた高良さんだが、泡盛党であったことも有名。洋酒天国であった沖縄で、地酒を愛し続けた。天国でも大ぶろしきを広げ、大きな身体をどっしりと据えて、友人たちとワイワイガヤガヤやっていることだろう。

琉球新報 平成6年4月8日

那覇市議会議長を長年勤めた高良一さんを追悼する新報の「金口木舌」欄です。

あとでプロフィール等を追加します。

※高良一さんの写真は那覇市議会史のpdfから切り出しました。

PR

崎間麗徳

沖縄県人事録(昭和12)から崎間麗徳さんです。

崎間麗徳

那覇商工会議所議員

那覇市辻町3ノ1132

君は明治17年を以て那覇市に生る。台湾総督府経営鉄道学校を卒業後、同地鉄道部にに奉職して多年勤続し、大正7年帰郷とともに初めて本県に台湾茶の大量移入を試み、之が販売に従事せしも、其後転じて支那料理店「別天閣」を経営し、更に進んで料亭「みはらし」の経営にあたり今日に及ぶ。目下家業の傍ら、那覇商工会議所議員、所得調査員等の要職にあり、嘗て那覇市会議員に当選し多年市政に●瘁せり、他にトラバーチン採掘事業を兼営し頗る異彩ある事業かにして、天資明朗闊達、情誼に厚く然も企業的手腕に優れたものあり、以て各方面の信望大なり、殊に其兼業事業たるトラバーチンの採掘販売は、石材の豊富と優質を以て将来を最も有望視されて居り、事業的発展を期待さる。

若狭波之上通りの「別天閣」、波上宮側の「みはらし」のオーナーですね。

参考:グダグダ(β) 別天閣(若狭)

ちなみに国会議事堂のトラバーチンは宮古産のようです。

検索したら面白いページがあったのでついでに紹介しておきます。

平敷屋トラバーチン

http://www.okinawajoho.net/heshikiya/body/01-04-sangyo/01-trabachin/trbchin-01.htm

最盛時代は、沖縄石材が東京の日南貿易と、勝連トラバーチンは岐阜県の関ヶ原石材とそれぞれ提携して業を進めていた。(二社で従業員およそ100人)

その後勝連トラバーチンエ業は関ヶ原分工場を平敷屋に置き、那覇市繁多川へ移転し、沖縄関ヶ原石材と改称している。

崎間麗徳

那覇商工会議所議員

那覇市辻町3ノ1132

君は明治17年を以て那覇市に生る。台湾総督府経営鉄道学校を卒業後、同地鉄道部にに奉職して多年勤続し、大正7年帰郷とともに初めて本県に台湾茶の大量移入を試み、之が販売に従事せしも、其後転じて支那料理店「別天閣」を経営し、更に進んで料亭「みはらし」の経営にあたり今日に及ぶ。目下家業の傍ら、那覇商工会議所議員、所得調査員等の要職にあり、嘗て那覇市会議員に当選し多年市政に●瘁せり、他にトラバーチン採掘事業を兼営し頗る異彩ある事業かにして、天資明朗闊達、情誼に厚く然も企業的手腕に優れたものあり、以て各方面の信望大なり、殊に其兼業事業たるトラバーチンの採掘販売は、石材の豊富と優質を以て将来を最も有望視されて居り、事業的発展を期待さる。

若狭波之上通りの「別天閣」、波上宮側の「みはらし」のオーナーですね。

参考:グダグダ(β) 別天閣(若狭)

ちなみに国会議事堂のトラバーチンは宮古産のようです。

検索したら面白いページがあったのでついでに紹介しておきます。

平敷屋トラバーチン

http://www.okinawajoho.net/heshikiya/body/01-04-sangyo/01-trabachin/trbchin-01.htm

最盛時代は、沖縄石材が東京の日南貿易と、勝連トラバーチンは岐阜県の関ヶ原石材とそれぞれ提携して業を進めていた。(二社で従業員およそ100人)

その後勝連トラバーチンエ業は関ヶ原分工場を平敷屋に置き、那覇市繁多川へ移転し、沖縄関ヶ原石材と改称している。

我那覇鉄工所/我那覇機械修理所

「沖縄實業と文化人名録/上原軟剛」から引用します。

お客様の身になって低廉・確実・懇切・迅速

我那覇機械修理所

5区17組(崇元寺橋●)

船舶機械・一般機械

内燃機関・修理工作

電気ガス溶接其の他

我那覇生喜

我那覇生直

渡嘉敷眞孝

---

沖縄に数少ない設備と技術を以て廉● 確実 迅速をモットーとする

(戦前宮元鉄工所 大城鉄工所の我那覇で知らる)

合資会社 我那覇鉄工所

船舶発動機・陸上機械

精米機 製糖機 製作修理

各種機械類器具 工作修理

銑鋳物並に各種鋳物

代表者 我那覇生長

職長 焼玉エンヂン専門 我那覇生正

副長 ディゼルエンヂン専門 我那覇生俊

鋳物主任 知念正智

※●は不明文字

沖縄實業と文化人名録 p129

我那覇さんの身内が多いようですね。5区17組は崇元寺から橋に向かって渡る手前の左側と橋を渡った左側です。

各民俗地図にある戦前の鉄工所や鍛冶屋などはまとめたことがあります。

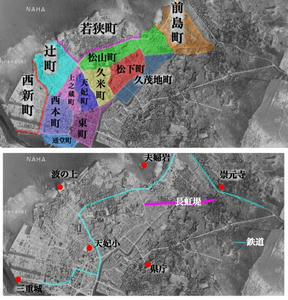

図中で若狭の潟原側にある2が我那覇鉄工所です。

参考:グダグダ(β) 鍛冶屋

「沖縄實業と文化人名録」はおそらく1951年発行の「沖縄主要地・主要商工年鑑/上原 軟剛」と同時期のものだと思われます(未確認)。

ほぼ同時期くらいに船越義彰さんは知念から那覇へ戻って来ていてダイエー(現ジュンク堂)近くに「我那覇という鉄工所と鋳物工場」があったことを記憶しています。

移った場所だが今どのあたりか見当がつかない。沖映を目安にすると現在のダイエーの向かいあたりに「料亭那覇」があった。真新しい建物だったと記憶している。その近くに我那覇という鉄工所と鋳物工場があり、その真後ろの茅葺きの家が我家であった。

狂った季節/船越義彰 p231

【追記】

那覇まちのたね通信 | 那覇(ガーブ川)/浚渫工事前のガーブ川(現・ダイナハ裏)/戦後/左岸の煙突の建物は我那覇鉄工所

http://naha.machitane.net/old_photo.php?id=1677

お客様の身になって低廉・確実・懇切・迅速

我那覇機械修理所

5区17組(崇元寺橋●)

船舶機械・一般機械

内燃機関・修理工作

電気ガス溶接其の他

我那覇生喜

我那覇生直

渡嘉敷眞孝

---

沖縄に数少ない設備と技術を以て廉● 確実 迅速をモットーとする

(戦前宮元鉄工所 大城鉄工所の我那覇で知らる)

合資会社 我那覇鉄工所

船舶発動機・陸上機械

精米機 製糖機 製作修理

各種機械類器具 工作修理

銑鋳物並に各種鋳物

代表者 我那覇生長

職長 焼玉エンヂン専門 我那覇生正

副長 ディゼルエンヂン専門 我那覇生俊

鋳物主任 知念正智

※●は不明文字

沖縄實業と文化人名録 p129

我那覇さんの身内が多いようですね。5区17組は崇元寺から橋に向かって渡る手前の左側と橋を渡った左側です。

各民俗地図にある戦前の鉄工所や鍛冶屋などはまとめたことがあります。

図中で若狭の潟原側にある2が我那覇鉄工所です。

参考:グダグダ(β) 鍛冶屋

「沖縄實業と文化人名録」はおそらく1951年発行の「沖縄主要地・主要商工年鑑/上原 軟剛」と同時期のものだと思われます(未確認)。

ほぼ同時期くらいに船越義彰さんは知念から那覇へ戻って来ていてダイエー(現ジュンク堂)近くに「我那覇という鉄工所と鋳物工場」があったことを記憶しています。

移った場所だが今どのあたりか見当がつかない。沖映を目安にすると現在のダイエーの向かいあたりに「料亭那覇」があった。真新しい建物だったと記憶している。その近くに我那覇という鉄工所と鋳物工場があり、その真後ろの茅葺きの家が我家であった。

狂った季節/船越義彰 p231

【追記】

那覇まちのたね通信 | 那覇(ガーブ川)/浚渫工事前のガーブ川(現・ダイナハ裏)/戦後/左岸の煙突の建物は我那覇鉄工所

http://naha.machitane.net/old_photo.php?id=1677

呉賢貴

呉賢貴

1886(明治19)年〜1940(昭和15)年

日本に帰化した福建茶商で、白鶴拳の達人。白鶴拳は福建沙蓮寺碧砕蓮庵の方慧石が一人娘の方七娘に伝えた南派小林拳の名門。呉は福州市出身で、1912(大正1)年に来琉し、那覇の東町大門前の<占春会>(福建人で書家・詩人・茶商の高相杰[こうしょうけつ]経営)の手伝いをするが、後に独立し、<永光茶行>を経営する。

上地流開祖上地完文や剛柔流開祖宮城長順らと親交があり、大正から昭和10年前後の空手関係者に大きな影響を与える。茶業に精を出しながら夜は安仁屋正昌(現<安仁屋洋行>経営)を筆頭弟子として門弟たちに白鶴拳法を教える。拳友に東町で<公和茶店>を営む五祖拳の達人唐大其がいたが、二人とも当時の拳人たちから注目された。呉のもっとも得意とするのは鶴の手。

沖縄大百科事典から引用

ここでは商人としての呉賢貴に注目したいと思います。

とはいえ大門前にあった高相杰の「占春会」から独立して「永光茶行」を設立したということしかわからないのですが...

那覇まちのたね通信 | 那覇(商店)/公和茶店/戦前/(1917年頃)

http://naha.machitane.net/old_photo.php?id=1024

1886(明治19)年〜1940(昭和15)年

日本に帰化した福建茶商で、白鶴拳の達人。白鶴拳は福建沙蓮寺碧砕蓮庵の方慧石が一人娘の方七娘に伝えた南派小林拳の名門。呉は福州市出身で、1912(大正1)年に来琉し、那覇の東町大門前の<占春会>(福建人で書家・詩人・茶商の高相杰[こうしょうけつ]経営)の手伝いをするが、後に独立し、<永光茶行>を経営する。

上地流開祖上地完文や剛柔流開祖宮城長順らと親交があり、大正から昭和10年前後の空手関係者に大きな影響を与える。茶業に精を出しながら夜は安仁屋正昌(現<安仁屋洋行>経営)を筆頭弟子として門弟たちに白鶴拳法を教える。拳友に東町で<公和茶店>を営む五祖拳の達人唐大其がいたが、二人とも当時の拳人たちから注目された。呉のもっとも得意とするのは鶴の手。

沖縄大百科事典から引用

ここでは商人としての呉賢貴に注目したいと思います。

とはいえ大門前にあった高相杰の「占春会」から独立して「永光茶行」を設立したということしかわからないのですが...

那覇まちのたね通信 | 那覇(商店)/公和茶店/戦前/(1917年頃)

http://naha.machitane.net/old_photo.php?id=1024

金城南海(唯貞)

戦前のこと。沖縄県庁の隣りにあった、沖縄県工業指導所(当時、安谷屋正量所長・漆芸関係技師は生駒弘)には、奇妙な組み合わせとしか言いようのない人々がいた。後の衆議院議員で共産党副委員長の瀬長亀次郎や沈金氏の金城南海氏らである。

南海さんの仕事は、漆器の盆や碗類に下絵のような彫りをいれ、後で漆を引き、金粉をすり込むという作業で、繊細なテクニックを要するものだった。(略)生駒技師も、南海さんには一目おいていて、会話を交わす言葉も丁寧だった。

南海(本名・唯貞)さんは1888(明治21)年1月、那覇市若狭町に生まれた。父唯●が王家の貝摺奉行所で螺鈿・沈金に従事していたため、幼少より手ほどきを受けた。後、熊本の聯隊に入隊、日本画等を学ぶ。除隊後は京都に直行して、図案などを学ぶ。その芸術的素養は大部分この時代に培われた。帰郷後は沈金技法を行う。沈金の外、絵画、書、俳句をよくし、丹青協会に属し、山田真山らと球陽画会を組織し活躍した。戦争中は宮崎に疎開した。享年81歳。1969(昭和44)年11月28日没。

沖縄人物シネマ p150、151(抜粋と編集)

※●は瀚のさんずい(氵)を取り去ったもの。

若狭出身の職人さんですね。

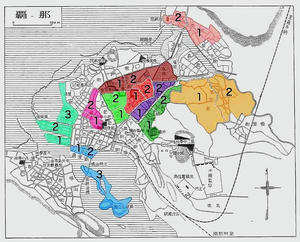

沖縄県工業指導所は下図のポインタの位置あたりにあったと那覇民俗地図にはあります。

正確には県庁のそばの道路からは真和志の字松尾石川後原なんですが真和志民俗地図には記載がありません。

南海さんの仕事は、漆器の盆や碗類に下絵のような彫りをいれ、後で漆を引き、金粉をすり込むという作業で、繊細なテクニックを要するものだった。(略)生駒技師も、南海さんには一目おいていて、会話を交わす言葉も丁寧だった。

南海(本名・唯貞)さんは1888(明治21)年1月、那覇市若狭町に生まれた。父唯●が王家の貝摺奉行所で螺鈿・沈金に従事していたため、幼少より手ほどきを受けた。後、熊本の聯隊に入隊、日本画等を学ぶ。除隊後は京都に直行して、図案などを学ぶ。その芸術的素養は大部分この時代に培われた。帰郷後は沈金技法を行う。沈金の外、絵画、書、俳句をよくし、丹青協会に属し、山田真山らと球陽画会を組織し活躍した。戦争中は宮崎に疎開した。享年81歳。1969(昭和44)年11月28日没。

沖縄人物シネマ p150、151(抜粋と編集)

※●は瀚のさんずい(氵)を取り去ったもの。

若狭出身の職人さんですね。

沖縄県工業指導所は下図のポインタの位置あたりにあったと那覇民俗地図にはあります。

正確には県庁のそばの道路からは真和志の字松尾石川後原なんですが真和志民俗地図には記載がありません。

仲村渠栄信

「大典記念沖縄人事興信録」(1929)から崇元寺の仲村渠さんです。

仲村渠栄信

慶応元(1865)年7月3日生

現住所:沖縄県那覇市崇元寺町1ノ103

職業:清涼飲料製造

明治15年8月旧名護御殿奉公申付候事名護按司

明治25年頃名護間切文子安和掟屋部掟を勤め、明治30年吏員改革の時役場書記となる

越えて明治38年役場書記を罷め、森岡及び日本移民の両支店を引き受けて代理店を置き移民に従事す

明治42年移民業を罷め、清涼飲料水を国頭郡名護に創始す、其後帽子営業をなすこと4ヶ年間

大正2年より大島郡名瀬に満9ヶ年間清涼飲料水製造業に従事す。目下那覇市崇元寺町にて引き続き同業を営む

此の他副業とし養鶏、菊、蔬菜の栽培をなす

大典記念沖縄人事興信録 (抜粋と編集)

文子(ティクグ)、掟(ウッチ)です。

王府時代、地方(じかた)とは町方(首里、那覇)に対する農村のこと。地方役人には、地頭代・耕作当・山当・夫地頭・首里大屋子・掟・文子などがおり、先島には蔵元に頭・首里大屋子・大(脇)目差・大(脇)筆者・与人・目差らがいた。

http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-41565-storytopic-121.html

戦前の清涼飲料水とはどんなもんだったんでしょうか...

仲村渠栄信

慶応元(1865)年7月3日生

現住所:沖縄県那覇市崇元寺町1ノ103

職業:清涼飲料製造

明治15年8月旧名護御殿奉公申付候事名護按司

明治25年頃名護間切文子安和掟屋部掟を勤め、明治30年吏員改革の時役場書記となる

越えて明治38年役場書記を罷め、森岡及び日本移民の両支店を引き受けて代理店を置き移民に従事す

明治42年移民業を罷め、清涼飲料水を国頭郡名護に創始す、其後帽子営業をなすこと4ヶ年間

大正2年より大島郡名瀬に満9ヶ年間清涼飲料水製造業に従事す。目下那覇市崇元寺町にて引き続き同業を営む

此の他副業とし養鶏、菊、蔬菜の栽培をなす

大典記念沖縄人事興信録 (抜粋と編集)

文子(ティクグ)、掟(ウッチ)です。

王府時代、地方(じかた)とは町方(首里、那覇)に対する農村のこと。地方役人には、地頭代・耕作当・山当・夫地頭・首里大屋子・掟・文子などがおり、先島には蔵元に頭・首里大屋子・大(脇)目差・大(脇)筆者・与人・目差らがいた。

http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-41565-storytopic-121.html

戦前の清涼飲料水とはどんなもんだったんでしょうか...

並里俊男

「大典記念沖縄人事興信録」(1929)から抜粋します。

並里俊男

明治24年1月15日生 原籍:沖縄県国頭郡伊江村字東江上

寄留:那覇市松山町1ノ18

職業:旅館経営(松尾旅館)

幼にして父を失い母の手一つによって生長したのである。郷里の小学校を卒えた許りであるが機才に富める氏は郷里に○○しているを好まず他日必ず雄飛しようとの志は幼少の頃よりあった。当時郷村で寄留商人が商店を開いて莫大の暴利を占めているのを看破した氏は郷民を救い一は商業をもって世に立たんと決し、先ず雑貨を卸して字東江上に開店し、其の薄利のモットーは果たして郷民に歓迎せられめきめき繁盛した。其の為同業者一味からの嫉妬反目を受けたこともある。それにも不拘12年○忍事業を続けていたが、忽ち雑貨商を畳んで那覇に出で、各種の商状を観察研究した。此の間下泉町の富豪原國老媼に雇用され、其繁雑な財政を処理して同媼の信用を得た。

数年前より今の地を選んで開業したのであるが、水もよく空気もよし諸官衙各学校に近いというので旅客大いにふえ、特に今春更に当時増築して業務を拡張し日に増し繁盛している。

※○は不明文字

大典記念沖縄人事興信録 p340、341(抜粋と編集、現代語直し)

下泉の原國(原国)媼は具体的に誰であるのかはわかりませんが、下泉の原國という名前は長者番付などで見ることが出来ます。

並里さんは1929(昭和4)年に数年前より今の地を選んで開業ということなので開業は大正の末ごろ、松山1丁目は戦前だと西武門交差点の裁判所側になります。

並里俊男

明治24年1月15日生 原籍:沖縄県国頭郡伊江村字東江上

寄留:那覇市松山町1ノ18

職業:旅館経営(松尾旅館)

幼にして父を失い母の手一つによって生長したのである。郷里の小学校を卒えた許りであるが機才に富める氏は郷里に○○しているを好まず他日必ず雄飛しようとの志は幼少の頃よりあった。当時郷村で寄留商人が商店を開いて莫大の暴利を占めているのを看破した氏は郷民を救い一は商業をもって世に立たんと決し、先ず雑貨を卸して字東江上に開店し、其の薄利のモットーは果たして郷民に歓迎せられめきめき繁盛した。其の為同業者一味からの嫉妬反目を受けたこともある。それにも不拘12年○忍事業を続けていたが、忽ち雑貨商を畳んで那覇に出で、各種の商状を観察研究した。此の間下泉町の富豪原國老媼に雇用され、其繁雑な財政を処理して同媼の信用を得た。

数年前より今の地を選んで開業したのであるが、水もよく空気もよし諸官衙各学校に近いというので旅客大いにふえ、特に今春更に当時増築して業務を拡張し日に増し繁盛している。

※○は不明文字

大典記念沖縄人事興信録 p340、341(抜粋と編集、現代語直し)

下泉の原國(原国)媼は具体的に誰であるのかはわかりませんが、下泉の原國という名前は長者番付などで見ることが出来ます。

並里さんは1929(昭和4)年に数年前より今の地を選んで開業ということなので開業は大正の末ごろ、松山1丁目は戦前だと西武門交差点の裁判所側になります。

砂川惠姿(大黒屋)

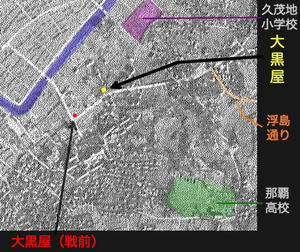

1951年頃の地図には現在の久茂地あたりにありました。

写真は1945年頃の米軍撮影写真だと思われます。

砂川惠姿 大黒屋経営主

那覇市10区14組

氏は1909(明治42)年宮古郡平良町に生る。郷学を卒へるや若干16才にして商都大阪に飛出し、生菓子製造の研究に専念、昭和6年12月帰郷。那覇市県庁前にて大黒屋を開業、餅菓子、生菓子の元祖として広く知られ、其商才は実業界の一明星となり、各所に支店を設け、事業の一大発展を遂げたるも終戦となり、米軍の招聘によりパン、洋菓子製造に従事して軍民の信頼を博す。其後石川にありて製菓商を再開、金武湾に其工場を有して製菓王と謳われしが、1949年現在の位置に移して昔をしのぐ大黒屋を再び経営するに至り、甘味の殿堂として君臨し、其技量はまさに他の追随を許さぬものと好評さくさくたるものあり。

琉球人事興信録(1950) (抜粋、一部直し)

写真上に表示してある「大黒屋(戦前)」の位置は国場組社史に掲載されていた「昭和初期の那覇市街図」、戦後の大黒屋の位置は「最新那覇市地図(S25)」を参考にしています。

また大黒屋は後年波の上に移ったようです。

砂川惠姿さんは砂川恵姿とも書かれていることがあります。このブログの中でも異体字や旧字の扱いはぞんざいで一貫性が無く申し訳ないのですがどうかご容赦頂きたい。

写真は1945年頃の米軍撮影写真だと思われます。

砂川惠姿 大黒屋経営主

那覇市10区14組

氏は1909(明治42)年宮古郡平良町に生る。郷学を卒へるや若干16才にして商都大阪に飛出し、生菓子製造の研究に専念、昭和6年12月帰郷。那覇市県庁前にて大黒屋を開業、餅菓子、生菓子の元祖として広く知られ、其商才は実業界の一明星となり、各所に支店を設け、事業の一大発展を遂げたるも終戦となり、米軍の招聘によりパン、洋菓子製造に従事して軍民の信頼を博す。其後石川にありて製菓商を再開、金武湾に其工場を有して製菓王と謳われしが、1949年現在の位置に移して昔をしのぐ大黒屋を再び経営するに至り、甘味の殿堂として君臨し、其技量はまさに他の追随を許さぬものと好評さくさくたるものあり。

琉球人事興信録(1950) (抜粋、一部直し)

写真上に表示してある「大黒屋(戦前)」の位置は国場組社史に掲載されていた「昭和初期の那覇市街図」、戦後の大黒屋の位置は「最新那覇市地図(S25)」を参考にしています。

また大黒屋は後年波の上に移ったようです。

砂川惠姿さんは砂川恵姿とも書かれていることがあります。このブログの中でも異体字や旧字の扱いはぞんざいで一貫性が無く申し訳ないのですがどうかご容赦頂きたい。

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]