並里俊男

「大典記念沖縄人事興信録」(1929)から抜粋します。

並里俊男

明治24年1月15日生 原籍:沖縄県国頭郡伊江村字東江上

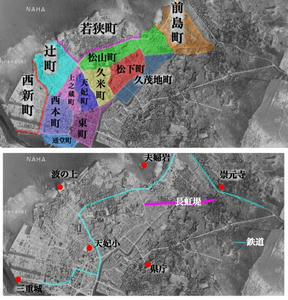

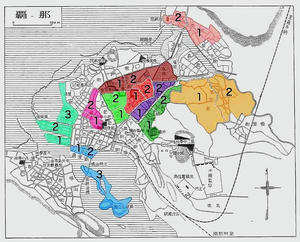

寄留:那覇市松山町1ノ18

職業:旅館経営(松尾旅館)

幼にして父を失い母の手一つによって生長したのである。郷里の小学校を卒えた許りであるが機才に富める氏は郷里に○○しているを好まず他日必ず雄飛しようとの志は幼少の頃よりあった。当時郷村で寄留商人が商店を開いて莫大の暴利を占めているのを看破した氏は郷民を救い一は商業をもって世に立たんと決し、先ず雑貨を卸して字東江上に開店し、其の薄利のモットーは果たして郷民に歓迎せられめきめき繁盛した。其の為同業者一味からの嫉妬反目を受けたこともある。それにも不拘12年○忍事業を続けていたが、忽ち雑貨商を畳んで那覇に出で、各種の商状を観察研究した。此の間下泉町の富豪原國老媼に雇用され、其繁雑な財政を処理して同媼の信用を得た。

数年前より今の地を選んで開業したのであるが、水もよく空気もよし諸官衙各学校に近いというので旅客大いにふえ、特に今春更に当時増築して業務を拡張し日に増し繁盛している。

※○は不明文字

大典記念沖縄人事興信録 p340、341(抜粋と編集、現代語直し)

下泉の原國(原国)媼は具体的に誰であるのかはわかりませんが、下泉の原國という名前は長者番付などで見ることが出来ます。

並里さんは1929(昭和4)年に数年前より今の地を選んで開業ということなので開業は大正の末ごろ、松山1丁目は戦前だと西武門交差点の裁判所側になります。

並里俊男

明治24年1月15日生 原籍:沖縄県国頭郡伊江村字東江上

寄留:那覇市松山町1ノ18

職業:旅館経営(松尾旅館)

幼にして父を失い母の手一つによって生長したのである。郷里の小学校を卒えた許りであるが機才に富める氏は郷里に○○しているを好まず他日必ず雄飛しようとの志は幼少の頃よりあった。当時郷村で寄留商人が商店を開いて莫大の暴利を占めているのを看破した氏は郷民を救い一は商業をもって世に立たんと決し、先ず雑貨を卸して字東江上に開店し、其の薄利のモットーは果たして郷民に歓迎せられめきめき繁盛した。其の為同業者一味からの嫉妬反目を受けたこともある。それにも不拘12年○忍事業を続けていたが、忽ち雑貨商を畳んで那覇に出で、各種の商状を観察研究した。此の間下泉町の富豪原國老媼に雇用され、其繁雑な財政を処理して同媼の信用を得た。

数年前より今の地を選んで開業したのであるが、水もよく空気もよし諸官衙各学校に近いというので旅客大いにふえ、特に今春更に当時増築して業務を拡張し日に増し繁盛している。

※○は不明文字

大典記念沖縄人事興信録 p340、341(抜粋と編集、現代語直し)

下泉の原國(原国)媼は具体的に誰であるのかはわかりませんが、下泉の原國という名前は長者番付などで見ることが出来ます。

並里さんは1929(昭和4)年に数年前より今の地を選んで開業ということなので開業は大正の末ごろ、松山1丁目は戦前だと西武門交差点の裁判所側になります。

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]