ENTRY NAVI

- Home

- 真和志

- 2026-01-11 [PR]

- 2012-09-01 真和志のセーキムチ

- 2012-08-15 作戦道路(繁多川)

- 2012-08-15 イシジャミチ(石田道)

- 2012-08-13 ヌージャヌモー・ヌージャミチ(繁多川)

- 2012-07-19 ハルゴー・ハルマーヤー

- 2012-07-15 沖縄県統計抜粋表(明治16-17)

- 2012-07-02 下田原/前下田原

- 2012-07-01 香港通り

真和志のセーキムチ

「沖縄現代史への証言」の「明治、大正、昭和の社会相/宮里栄輝」から仕明地関係の発言を抜粋します。

その小作料のとり入れの時には、今でいえば役所みたような感じがしたですね。ちゃんとした書記みたようなのがおって、100人以上も来たんではないですかね。

ええ、小作人が。それが遠く豊見城あたりの人もおったですね。(略)小作させている土地は、たいがい開拓して造成した土地だったようです。開拓といっても、おもに河川 - 川べりを開拓しておりますね。川べりは不毛の土地が多かったんでしょう。それを開拓して、耕地をつくったんでしょう。(略)その辺[神原中学入口付近]から上流与儀公園や琉大病院付近にかけて、本家の開拓地があったように覚えていますね。

---

[本家が豊見城にも持っていた土地も]みな仕明地ですね。

---

私のおじいさんの兄さんという人が一番働き手だったらしいが、この人の時にはすでに財産は相当できておったそうですからね。だから、その人より先代か、そのもっと先の時代ではないですかね。

---

大地主というのは真和志ではね、うちの本家と仲井真にシェーキムチ(仕明地持ち)がおったようです。それから真和志の北部では松川の富山嘉本の本家 - それくらいのもんですね。いま覚えているのは。

仲井真の方なんかも相当に土地を持っておったそうです。そこもやっぱり国場川の近くですから、国場川の周辺を開拓したんだろうと思うし、富山もやはり松川部落近くの安里川を開拓したものとおもわれますね。

川のほとりを田んぼにするのが、割にやりやすかったんではないかと思うんですがね、開拓は。そういうところにたいがい金持ちが発生していますね、シェーキムチがね。

例えば、中部でも海岸べりですね。あの大城昌夫君なんかは非常に沢山土地を持っていますがね。熱田ウェーキーといって…。そういう人たちがみんな中部の海岸べりの開拓をしていますね。西原とか中城 - あの辺は一番その開拓に都合がよかったはずですよ。与那原から中部に行く県道ですね。その県道から東よりは、ほとんどみな開拓した土地らしいですね。

宮里家所有の土地の規模について。

1町歩が3000坪ですから、せいぜい10町歩ぐらいだろうと思いますがね。

だから3000坪ですね、それが中部の具志川あたりでは、もっと多いようですが、真和志辺では10町歩は最高ではなかったんではないですかね。

このインタビューを参考にすれば与儀周辺の宮里家のほかには、国場、仲井真、松川あたりに仕明地持ち(シェーキムチ/セーキムチ)と呼ばれる地主がいたことになります。また開墾が容易だった川沿いに仕明地があるという指摘も気になります。

あとは屋取と仕明地の関係とかも知りたいとこですが...

その小作料のとり入れの時には、今でいえば役所みたような感じがしたですね。ちゃんとした書記みたようなのがおって、100人以上も来たんではないですかね。

ええ、小作人が。それが遠く豊見城あたりの人もおったですね。(略)小作させている土地は、たいがい開拓して造成した土地だったようです。開拓といっても、おもに河川 - 川べりを開拓しておりますね。川べりは不毛の土地が多かったんでしょう。それを開拓して、耕地をつくったんでしょう。(略)その辺[神原中学入口付近]から上流与儀公園や琉大病院付近にかけて、本家の開拓地があったように覚えていますね。

---

[本家が豊見城にも持っていた土地も]みな仕明地ですね。

---

私のおじいさんの兄さんという人が一番働き手だったらしいが、この人の時にはすでに財産は相当できておったそうですからね。だから、その人より先代か、そのもっと先の時代ではないですかね。

---

大地主というのは真和志ではね、うちの本家と仲井真にシェーキムチ(仕明地持ち)がおったようです。それから真和志の北部では松川の富山嘉本の本家 - それくらいのもんですね。いま覚えているのは。

仲井真の方なんかも相当に土地を持っておったそうです。そこもやっぱり国場川の近くですから、国場川の周辺を開拓したんだろうと思うし、富山もやはり松川部落近くの安里川を開拓したものとおもわれますね。

川のほとりを田んぼにするのが、割にやりやすかったんではないかと思うんですがね、開拓は。そういうところにたいがい金持ちが発生していますね、シェーキムチがね。

例えば、中部でも海岸べりですね。あの大城昌夫君なんかは非常に沢山土地を持っていますがね。熱田ウェーキーといって…。そういう人たちがみんな中部の海岸べりの開拓をしていますね。西原とか中城 - あの辺は一番その開拓に都合がよかったはずですよ。与那原から中部に行く県道ですね。その県道から東よりは、ほとんどみな開拓した土地らしいですね。

宮里家所有の土地の規模について。

1町歩が3000坪ですから、せいぜい10町歩ぐらいだろうと思いますがね。

だから3000坪ですね、それが中部の具志川あたりでは、もっと多いようですが、真和志辺では10町歩は最高ではなかったんではないですかね。

このインタビューを参考にすれば与儀周辺の宮里家のほかには、国場、仲井真、松川あたりに仕明地持ち(シェーキムチ/セーキムチ)と呼ばれる地主がいたことになります。また開墾が容易だった川沿いに仕明地があるという指摘も気になります。

あとは屋取と仕明地の関係とかも知りたいとこですが...

PR

作戦道路(繁多川)

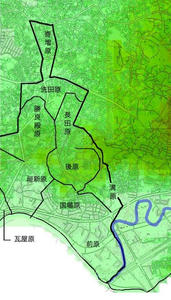

図は作戦道路の完成部分です。

「繁多川100周年記念誌 繁多川」から引用します。

作戦道路

沖縄戦時の日本軍の計画で建設された道路。ユクイダキ付近からクシミチーを横切り、ウフカー横を経て現在の県営松川団地方面に至る計画であったが、現在のJAおきなわ繁多川支店前まで開通しあとは未完成となった。

p52

一方、繁多川では作戦道路の道路工事が進められていた。物資を運ぶトラックなどが走ることのできる道路を作るというもので、作戦道路沿いには野戦用倉庫の防空壕が作られていた(現県営松川団地近く)。(略)[1945年]1月撮影の[米軍撮影]写真ではそのコースがうっすらとわかる程度だが、4月撮影の写真では道路の整備が進み、土が掘り返され白くはっきりと確認できるようになっている。

p128、129

---

この道路工事には地元の人はほとんど参加しておらず、繁多川以外から人が来て作業を行っていた。真地側のユクイダキあたりは石灰岩が多く難工事であったという。そのあたりから識名宮の前あたりまではりっぱな道路が地図でも確認できる。すでに野戦用倉庫あたりの道路もできていたようだが、その間を結ぶ道は未完成となった。予定ではウフカーの脇から,現サンエーの駐車場を通り、松川方面に抜ける道となるはずだった。

p130

「繁多川100周年記念誌 繁多川」 (抜粋と編集)

図は「戦時体制下の繁多川(1945年)」(p139)を参考に作成しました。

イシジャミチ(石田道)

「繁多川100周年記念誌 繁多川」(p112)を参考に図を作成。

イシジャミチとヌージャミチは昭和に入ってからの道です。作戦道路は沖縄戦直前に作られています。

イシジャミチ(石田道)

イシジャミチは現在のバス通りで沖縄戦前・戦後にわたって真和志小学校への通学路、那覇の街への往来や運搬路として大変重要な道となっている。開通は、昭和に入ってからで、昭和10年代に開通したヌージャミチより以前に開通していたと言われている。

「繁多川100周年記念誌 繁多川」 p67(抜粋と編集)

同誌別箇所からですが繁多川からは真和志小学校(上間で明13開校、明30に寄宮)にイシジャミチ〜大石橋を通って通学していたようです。

交通機関の発達に伴って、沖縄県内では県道や組合道路など主要道路の整備が行われ、真和志村でも村道の整備が行われた。『真和志市誌』によると首里・真和志の道路では首里 - 一日橋間の道路や首里 - 真玉橋間の道路(真珠道)も整備された。 1935(昭和10)年に首里バスが設立され、市内にバスが運行された。繁多川の近くでは大道の停留所があり、昭和10年代にヌージャミチが開通すると、この道を通って大道まで歩いてバスを利用したという。また軽便鉄道では安里駅が利用された。

「繁多川100周年記念誌 繁多川」 p112(抜粋と編集)

イシジャミチとヌージャミチは昭和に入ってからの道です。作戦道路は沖縄戦直前に作られています。

イシジャミチ(石田道)

イシジャミチは現在のバス通りで沖縄戦前・戦後にわたって真和志小学校への通学路、那覇の街への往来や運搬路として大変重要な道となっている。開通は、昭和に入ってからで、昭和10年代に開通したヌージャミチより以前に開通していたと言われている。

「繁多川100周年記念誌 繁多川」 p67(抜粋と編集)

同誌別箇所からですが繁多川からは真和志小学校(上間で明13開校、明30に寄宮)にイシジャミチ〜大石橋を通って通学していたようです。

交通機関の発達に伴って、沖縄県内では県道や組合道路など主要道路の整備が行われ、真和志村でも村道の整備が行われた。『真和志市誌』によると首里・真和志の道路では首里 - 一日橋間の道路や首里 - 真玉橋間の道路(真珠道)も整備された。 1935(昭和10)年に首里バスが設立され、市内にバスが運行された。繁多川の近くでは大道の停留所があり、昭和10年代にヌージャミチが開通すると、この道を通って大道まで歩いてバスを利用したという。また軽便鉄道では安里駅が利用された。

「繁多川100周年記念誌 繁多川」 p112(抜粋と編集)

ヌージャヌモー・ヌージャミチ(繁多川)

「繁多川100周年記念誌 繁多川」から引用します。

ヌージャヌモー(野座毛)跡

シチナンダヌカジマヤー(識名平の十字路)から沖縄工業高校に向けて、100メートルほど行った右側付近のこと。ここは木は一本もない草原で、子どもたちがよく凧揚げなどして遊んだ場所であったが、近年整備され住宅地になっている。この場所は、今から400年余前の1609年薩摩軍が攻め入った慶長の役の古戦場であった。

p72

ヌージャミチ(野座道)

シチナンダヌカジマヤーより西、今の沖縄工業高校方面に通じる道で、昭和10年代に開通した。その頃のヌージャミチは、最寄りのバス停(大道)や軽便鉄道の駅(安里)へ行く時に通る道、また、出征兵士などをウクハルヌメーで見送る時の道として、繁多川住民にとってなくてはならない道であった。

p65

「繁多川100周年記念誌 繁多川」 (抜粋と編集)

同誌の図(p64)を参考に作成、中央のポインタ(ピンク)が野座毛、そこから左側へ伸びる線が野座道です。野座道のうち野座毛あたりの破線は旧道になるようです。

首里から見た真和志での写真を再掲します。

この写真と同じものが同誌の「ヌージャヌモーの戦い」(p100)に掲載されています。写真には「昭和15年頃の首里金城町石畳道から望む。写真で小高くなった広場(ヌージャヌモー)が確認できる」と説明されており、ヌージャヌモーの位置に矢印が描かれています。

上左はヌージャヌモーが目立つようにはコントラスト等を調整、上右は拡大しました。

最初の図の上側にある黒線が戦後建設された金城ダムの通りで、道路周辺を谷底として首里金城町と繁多川は向かい合っています。写真の撮影箇所ははっきりとはわかりません(金城町の石畳は壊された箇所がかなりあるようです)。

※この写真は「坂本万七遺作写真集 沖縄・昭和10年代」に掲載されているようです。

ヌージャヌモー(野座毛)跡

シチナンダヌカジマヤー(識名平の十字路)から沖縄工業高校に向けて、100メートルほど行った右側付近のこと。ここは木は一本もない草原で、子どもたちがよく凧揚げなどして遊んだ場所であったが、近年整備され住宅地になっている。この場所は、今から400年余前の1609年薩摩軍が攻め入った慶長の役の古戦場であった。

p72

ヌージャミチ(野座道)

シチナンダヌカジマヤーより西、今の沖縄工業高校方面に通じる道で、昭和10年代に開通した。その頃のヌージャミチは、最寄りのバス停(大道)や軽便鉄道の駅(安里)へ行く時に通る道、また、出征兵士などをウクハルヌメーで見送る時の道として、繁多川住民にとってなくてはならない道であった。

p65

「繁多川100周年記念誌 繁多川」 (抜粋と編集)

同誌の図(p64)を参考に作成、中央のポインタ(ピンク)が野座毛、そこから左側へ伸びる線が野座道です。野座道のうち野座毛あたりの破線は旧道になるようです。

首里から見た真和志での写真を再掲します。

この写真と同じものが同誌の「ヌージャヌモーの戦い」(p100)に掲載されています。写真には「昭和15年頃の首里金城町石畳道から望む。写真で小高くなった広場(ヌージャヌモー)が確認できる」と説明されており、ヌージャヌモーの位置に矢印が描かれています。

上左はヌージャヌモーが目立つようにはコントラスト等を調整、上右は拡大しました。

最初の図の上側にある黒線が戦後建設された金城ダムの通りで、道路周辺を谷底として首里金城町と繁多川は向かい合っています。写真の撮影箇所ははっきりとはわかりません(金城町の石畳は壊された箇所がかなりあるようです)。

※この写真は「坂本万七遺作写真集 沖縄・昭和10年代」に掲載されているようです。

ハルゴー・ハルマーヤー

ハルゴー

ハルゴーというのは首里の金城、崎山部落を例にとると魚下附近から嶽下、長良辺にかけては遠畑で個人で毎日畑を巡視することはできないので、ハルドゥナイ(畑隣り)の人々が寄り合ってハルゴーをつくり、作物の盗難があった場合交代して夜中巡視したのである。なにごともなく無事一年が過ぎた場合には金を出し合い会食した。

国場部落ではカツマタ原、カラヤー原、アレー田原、長田原屋(ハルヤー)、クチャンミ原屋があって、それぞれのハルシンカ(畑の地主)が各原、各原屋でハルゴーをつくり、首里から移住してきたヤードゥインチュ(屋取人)に巡視を頼んでいた。各ハルゴーシンカは年一回ヤードゥインチュの家でヌチャーシーして御馳走を食べる習わしであった。

---

ハルマーヤー

国場部落では農作物の盗難を巡視する役目の人で、大抵60歳前後の老人が六尺棒を小脇にかかえて、さとうきびその他の農作物に被害はないかと監視して歩いた。

那覇市史資料編第2巻 中の7 p250(抜粋と編集)

原屋(ハルヤー)は住み込んで農耕するための家で、「長田原屋(ハルヤー)、クチャンミ原屋」では屋取人に巡視を頼んでいたということですから、国場の周辺部には寄宮十字路付近以外にも屋取がいたということになります。

関連:グダグダ(β) 戦前の寄宮 (宮城原・寄増原の屋取)

ハルゴーというのは首里の金城、崎山部落を例にとると魚下附近から嶽下、長良辺にかけては遠畑で個人で毎日畑を巡視することはできないので、ハルドゥナイ(畑隣り)の人々が寄り合ってハルゴーをつくり、作物の盗難があった場合交代して夜中巡視したのである。なにごともなく無事一年が過ぎた場合には金を出し合い会食した。

国場部落ではカツマタ原、カラヤー原、アレー田原、長田原屋(ハルヤー)、クチャンミ原屋があって、それぞれのハルシンカ(畑の地主)が各原、各原屋でハルゴーをつくり、首里から移住してきたヤードゥインチュ(屋取人)に巡視を頼んでいた。各ハルゴーシンカは年一回ヤードゥインチュの家でヌチャーシーして御馳走を食べる習わしであった。

---

ハルマーヤー

国場部落では農作物の盗難を巡視する役目の人で、大抵60歳前後の老人が六尺棒を小脇にかかえて、さとうきびその他の農作物に被害はないかと監視して歩いた。

那覇市史資料編第2巻 中の7 p250(抜粋と編集)

原屋(ハルヤー)は住み込んで農耕するための家で、「長田原屋(ハルヤー)、クチャンミ原屋」では屋取人に巡視を頼んでいたということですから、国場の周辺部には寄宮十字路付近以外にも屋取がいたということになります。

関連:グダグダ(β) 戦前の寄宮 (宮城原・寄増原の屋取)

沖縄県統計抜粋表(明治16-17)

下田原/前下田原

宮里一夫さんの「<ウチナー>見果てぬ夢 -宮里栄輝とその時代- 」に宮里栄輝の実家とその所有地について触れられています。

現在の与儀公園一帯は、戦後もしばらく農業試験場用地であったが、そのほとんどが昔は「与儀下田」の土地であり、地名も「下田原」(シムンターバル)と呼ばれていた。ここが試験場用地になったのは、「与儀下田」が広大な土地を有していて、県として購入交渉がしやすいという理由であったからという。この一帯は琉球王朝時代は湿地帯であった。「与儀下田」の先祖はそこを開墾、造成して土地を増やした。[宮里]栄輝の幼時の記憶では「与儀下田」には100人以上の小作人がいた(与儀下田については『球陽』尚泰24年の項に、5代目の送料宮里栄宗が暴風のため部落民が困っている時、米やソテツ等を供出し,上から庶民を助けた功績により勢頭座敷の位を授けられたという記録が出ている)。

栄輝の実家は屋号を「前下田」と名乗った。本家の前の方角に分家して屋敷を構えたので「前下田」という屋号になったのであろう。私[宮里一夫]も中学校迄はそこに住んでいたのでおぼえているが、300坪くらいの屋敷で、大きくて精巧なヒンプンが特徴であった。「前下田」が分家、独立したのは明治に変わる5年前の1863(文久3)年のことだ。宮里与蔵が「前下田」を創設した人で栄輝の祖父にあたる。与蔵の妻カメは陶器で有名な那覇市壺屋の出身で高江洲という旧家から嫁いできた。男勝りの気性で、娘時代には陶器の商売でヘソクリを貯え、結婚後はその金を元手にして現在の那覇市樋川の裁判所や中央公園一帯に次々と土地を買い求め「前下田」の資産を増やした。

p17〜19

「前下田」は2、3町歩(1町歩は3000坪)位の土地を所有していた。分家の際本家から貰ったのは少なく、やり手であった祖母カメが結婚後に少しずつ増やした。当時は1町歩もあれば中の上クラスの農家であったから、裕福な部類に属したといえる。祖父の代迄は1町歩位は自分で耕し、残りは小作に出していた。しかし代替わりしてからはその1町歩位の畑も父親が農業を嫌ったので自分では耕作せずもっぱら住み込みのイリチリー(下男)にまかせた。畜舎の低い二階には常時2、3人のイリチリーが住んでいたというから典型的な寄生地主といったところであろう。

p22

与儀の名門として世間からは裕福そうにみえた「前下田」だが、実体は楽ではなかったようだ。当時実家が没落してゆくのが目に見えるようにわかったという。土地が急激に減り、小作人も減った。砂糖も4、50丁作っていたのが半分以下に落ち、イリチリーもいなくなり、しまいには母が一人で畑に行くようになったとある。

---

では「前下田」の大半の資産が無くなったのはいつ頃か。これは私[宮里一夫]の推測だが、大正末期頃と思う。「前下田」は、祖母カメの働きによって現在の那覇市樋川の裁判所から中央公園にかけて「前下田原」(メーヌシムンターバル)と呼ばれた程の広大な土地を所有していた。そこに従来垣花にあった沖縄刑務所が那覇港の拡張に伴って移転して来ることになった。「前下田」のまとまった土地に刑務所側が目を付けたというのが正確かもしれない。そのほうが地権者が少なくて購入交渉もやりやすかったので。刑務所は1926(大正15)に移転して来ているから売却そのものはその2、3年前といったところであろう。

p27、28

<ウチナー>見果てぬ夢 -宮里栄輝とその時代- (抜粋と編集)

那覇市が作った真和志民俗地図には「下田原」「前下田原」はありませんがそう呼ばれていたのは確かなんでしょう。土地整理前後での原(はる)の範囲や呼称の変化はよくわかっていないところがあるようです。

参考:グダグダ(β) 原域の変化

参考:グダグダ(β) 土地整理事業と原名

宮里栄輝については別の機会に。

現在の与儀公園一帯は、戦後もしばらく農業試験場用地であったが、そのほとんどが昔は「与儀下田」の土地であり、地名も「下田原」(シムンターバル)と呼ばれていた。ここが試験場用地になったのは、「与儀下田」が広大な土地を有していて、県として購入交渉がしやすいという理由であったからという。この一帯は琉球王朝時代は湿地帯であった。「与儀下田」の先祖はそこを開墾、造成して土地を増やした。[宮里]栄輝の幼時の記憶では「与儀下田」には100人以上の小作人がいた(与儀下田については『球陽』尚泰24年の項に、5代目の送料宮里栄宗が暴風のため部落民が困っている時、米やソテツ等を供出し,上から庶民を助けた功績により勢頭座敷の位を授けられたという記録が出ている)。

栄輝の実家は屋号を「前下田」と名乗った。本家の前の方角に分家して屋敷を構えたので「前下田」という屋号になったのであろう。私[宮里一夫]も中学校迄はそこに住んでいたのでおぼえているが、300坪くらいの屋敷で、大きくて精巧なヒンプンが特徴であった。「前下田」が分家、独立したのは明治に変わる5年前の1863(文久3)年のことだ。宮里与蔵が「前下田」を創設した人で栄輝の祖父にあたる。与蔵の妻カメは陶器で有名な那覇市壺屋の出身で高江洲という旧家から嫁いできた。男勝りの気性で、娘時代には陶器の商売でヘソクリを貯え、結婚後はその金を元手にして現在の那覇市樋川の裁判所や中央公園一帯に次々と土地を買い求め「前下田」の資産を増やした。

p17〜19

「前下田」は2、3町歩(1町歩は3000坪)位の土地を所有していた。分家の際本家から貰ったのは少なく、やり手であった祖母カメが結婚後に少しずつ増やした。当時は1町歩もあれば中の上クラスの農家であったから、裕福な部類に属したといえる。祖父の代迄は1町歩位は自分で耕し、残りは小作に出していた。しかし代替わりしてからはその1町歩位の畑も父親が農業を嫌ったので自分では耕作せずもっぱら住み込みのイリチリー(下男)にまかせた。畜舎の低い二階には常時2、3人のイリチリーが住んでいたというから典型的な寄生地主といったところであろう。

p22

与儀の名門として世間からは裕福そうにみえた「前下田」だが、実体は楽ではなかったようだ。当時実家が没落してゆくのが目に見えるようにわかったという。土地が急激に減り、小作人も減った。砂糖も4、50丁作っていたのが半分以下に落ち、イリチリーもいなくなり、しまいには母が一人で畑に行くようになったとある。

---

では「前下田」の大半の資産が無くなったのはいつ頃か。これは私[宮里一夫]の推測だが、大正末期頃と思う。「前下田」は、祖母カメの働きによって現在の那覇市樋川の裁判所から中央公園にかけて「前下田原」(メーヌシムンターバル)と呼ばれた程の広大な土地を所有していた。そこに従来垣花にあった沖縄刑務所が那覇港の拡張に伴って移転して来ることになった。「前下田」のまとまった土地に刑務所側が目を付けたというのが正確かもしれない。そのほうが地権者が少なくて購入交渉もやりやすかったので。刑務所は1926(大正15)に移転して来ているから売却そのものはその2、3年前といったところであろう。

p27、28

<ウチナー>見果てぬ夢 -宮里栄輝とその時代- (抜粋と編集)

那覇市が作った真和志民俗地図には「下田原」「前下田原」はありませんがそう呼ばれていたのは確かなんでしょう。土地整理前後での原(はる)の範囲や呼称の変化はよくわかっていないところがあるようです。

参考:グダグダ(β) 原域の変化

参考:グダグダ(β) 土地整理事業と原名

宮里栄輝については別の機会に。

香港通り

香港通りという通り名が出てくるのですがどこかはわからないのでメモ代わりに記録しておきます。

当時の糸満は台湾や香港との密貿易の物資集散地となっていた。(略)このヤミ物資を買いにくるのは那覇の商売人。舟が入るとどっと押しかけてきた。

あのころの商売人は、多かれ少なかれ密貿易に関係していた。極端な物資不足の時代で、住民の生活も経済も密貿易で成り立っているのだから、警察も見て見ぬふり。

昭和24年に、那覇の香港通りに店を出した。密貿易人から依頼された品物をさばくためである。店と言ってもわずか1坪の小さなもの。名前の通りこのかいわいは、台湾や香港、本土からのヤミ物資や、米軍基地からの横流れであふれていた。

昭和26年に民間貿易が再開された。それまで外国貿易は政府間貿易に限定されていたのが、貿易庁に権限が移譲されると、だれでも商品輸入ができるようになったのである。いわゆる“LC時代の幕開け”だった。

私はこれを機に[糸満から]那覇に移り、本格的に小麦粉や砂糖などの食料品卸問屋「金城商店」をスタートさせた。

p232、233

金城商事がここまで来れたのも砂糖と小麦粉で基盤を築いたからだった。つまりこの2つが当たったのである。

戦後の混乱期は、食糧確保が第一でキビ作は後回し。また製糖工場も戦火にやられ、ほとんど皆無だった。この悪条件を克服し、昭和26年に大東糖業(宮城仁四郎社長)が戦後真っ先に操業を開始。その翌年には琉球製糖(金城金保社長)が設立された。

この2社の砂糖を独占的に扱ったのが“三羽ガラス”と呼ばれていた糸満の三人の女だった。幸陽商事の金城慶子氏と照屋商店の照屋ウシ氏、そして私[金城カネ]である。香港通りで私の店の両脇にこの2つが並び、3店で競い合っていた。

p234、235

私の戦後史 第五集 金城カネ(抜粋と編集)

昭和27年3月|金城カネ個人商店、当社の前身である「合資会社金城商店」設立、資本金900,000円(B円300,000)。本店、那覇市樋川48-25(通称香港通り)。目的:砂糖・小麦粉・食用油脂・製菓製パン原材料一切、日用雑貨・食料品・果実類の輸入貿易、および卸・小売業。他附随関連する業務。琉球製糖(株)・大東糖業(株)・日清製粉(株)・鹿児島物産化工(株)(水飴)CENTENNIALMILLS(上等パン印小麦粉)、フライスマンベーキングパウダー・ドライイースト特約販売店。

http://www.kinjoshoji.co.jp/company/history.html

おそらく仏壇通りのことではないかと思うのですが...

当時の糸満は台湾や香港との密貿易の物資集散地となっていた。(略)このヤミ物資を買いにくるのは那覇の商売人。舟が入るとどっと押しかけてきた。

あのころの商売人は、多かれ少なかれ密貿易に関係していた。極端な物資不足の時代で、住民の生活も経済も密貿易で成り立っているのだから、警察も見て見ぬふり。

昭和24年に、那覇の香港通りに店を出した。密貿易人から依頼された品物をさばくためである。店と言ってもわずか1坪の小さなもの。名前の通りこのかいわいは、台湾や香港、本土からのヤミ物資や、米軍基地からの横流れであふれていた。

昭和26年に民間貿易が再開された。それまで外国貿易は政府間貿易に限定されていたのが、貿易庁に権限が移譲されると、だれでも商品輸入ができるようになったのである。いわゆる“LC時代の幕開け”だった。

私はこれを機に[糸満から]那覇に移り、本格的に小麦粉や砂糖などの食料品卸問屋「金城商店」をスタートさせた。

p232、233

金城商事がここまで来れたのも砂糖と小麦粉で基盤を築いたからだった。つまりこの2つが当たったのである。

戦後の混乱期は、食糧確保が第一でキビ作は後回し。また製糖工場も戦火にやられ、ほとんど皆無だった。この悪条件を克服し、昭和26年に大東糖業(宮城仁四郎社長)が戦後真っ先に操業を開始。その翌年には琉球製糖(金城金保社長)が設立された。

この2社の砂糖を独占的に扱ったのが“三羽ガラス”と呼ばれていた糸満の三人の女だった。幸陽商事の金城慶子氏と照屋商店の照屋ウシ氏、そして私[金城カネ]である。香港通りで私の店の両脇にこの2つが並び、3店で競い合っていた。

p234、235

私の戦後史 第五集 金城カネ(抜粋と編集)

昭和27年3月|金城カネ個人商店、当社の前身である「合資会社金城商店」設立、資本金900,000円(B円300,000)。本店、那覇市樋川48-25(通称香港通り)。目的:砂糖・小麦粉・食用油脂・製菓製パン原材料一切、日用雑貨・食料品・果実類の輸入貿易、および卸・小売業。他附随関連する業務。琉球製糖(株)・大東糖業(株)・日清製粉(株)・鹿児島物産化工(株)(水飴)CENTENNIALMILLS(上等パン印小麦粉)、フライスマンベーキングパウダー・ドライイースト特約販売店。

http://www.kinjoshoji.co.jp/company/history.html

おそらく仏壇通りのことではないかと思うのですが...

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]