ENTRY NAVI

- Home

- 市場

- 2025-07-13 [PR]

- 2011-07-10 市役所通り

- 2011-06-19 石門界隈

- 2011-06-18 ウィーマチグヮー(上の市場)

- 2011-05-20 神里原通りのようす 2

- 2011-05-20 神里原通りのようす

- 2011-04-28 新栄通りのなりたち

- 2011-02-09 大門前通りの商い 2

- 2011-02-05 橋口マチグヮー/鶏市(トゥイマチ)

市役所通り

石門界隈

那覇の大通りであった石門通りです。

場所については旧那覇の大通り名を参照して頂きたい。

那覇の銀座、石門界隈

なかでも石門界隈は那覇の銀座ともいうべく、いろいろな専門店が軒をつらねて○を競い田舎者の目を驚かせていました。とにかく西端の新星堂書店を基点として三角ソバ屋、竹内化粧品店、安仁屋時計店、シーベードン(塩見)二富士傘屋、服部呉服店、平尾分店とつづき、道路の反対側には城間マッチ店、木口歯科、沖縄薬局、十文字呉服店、盛興堂、よへな薬局、新元雑貨、ユーゲージ小路を越えて金城金物店、平尾西支店、友寄陶器、嘉数陶器、まんじゅう屋、ノーブル洋裁、喫茶「紫煙荘」、うさぎ屋履物店、青山書店と続いていました。

続・沖縄千一夜/徳田安週 p127

上之蔵通りをおりると右手は、辻の「前の毛」につづく道がひらけ角に交番所があった。そしてなおも正面に突き進むと、つきあたりが新星堂書店。新星堂から右と左に道がひらける。右に行くと、本願寺の前と呼ばれる真教寺の前に道が続き、左手にゆくと三角屋(そば屋)につきあたり、それを境に道がふたつにわかれていた。右手が旭館につづく道、左が石門の商店街への道であった。

なはわらべ行状記 p62

グダグダ チコンキ・蓄音機

新元雑貨と青山書店はこの人達ですね。

グダグダ 新元亀次郎

グダグダ 青山書店/小沢書店

シーベードンは塩見となっていますがこのあたりはよくわかりません。

グダグダ 塩谷清兵衛

石門通りはあまり大きくない商店が軒を連ねていたようです。

場所については旧那覇の大通り名を参照して頂きたい。

那覇の銀座、石門界隈

なかでも石門界隈は那覇の銀座ともいうべく、いろいろな専門店が軒をつらねて○を競い田舎者の目を驚かせていました。とにかく西端の新星堂書店を基点として三角ソバ屋、竹内化粧品店、安仁屋時計店、シーベードン(塩見)二富士傘屋、服部呉服店、平尾分店とつづき、道路の反対側には城間マッチ店、木口歯科、沖縄薬局、十文字呉服店、盛興堂、よへな薬局、新元雑貨、ユーゲージ小路を越えて金城金物店、平尾西支店、友寄陶器、嘉数陶器、まんじゅう屋、ノーブル洋裁、喫茶「紫煙荘」、うさぎ屋履物店、青山書店と続いていました。

続・沖縄千一夜/徳田安週 p127

上之蔵通りをおりると右手は、辻の「前の毛」につづく道がひらけ角に交番所があった。そしてなおも正面に突き進むと、つきあたりが新星堂書店。新星堂から右と左に道がひらける。右に行くと、本願寺の前と呼ばれる真教寺の前に道が続き、左手にゆくと三角屋(そば屋)につきあたり、それを境に道がふたつにわかれていた。右手が旭館につづく道、左が石門の商店街への道であった。

なはわらべ行状記 p62

グダグダ チコンキ・蓄音機

新元雑貨と青山書店はこの人達ですね。

グダグダ 新元亀次郎

グダグダ 青山書店/小沢書店

シーベードンは塩見となっていますがこのあたりはよくわかりません。

グダグダ 塩谷清兵衛

石門通りはあまり大きくない商店が軒を連ねていたようです。

ウィーマチグヮー(上の市場)

初期の市場であるウィーマチグヮーです。

[1947年]11月下旬頃には、現在の開南バス停付近から中央劇場通りにかけて、物々交換の場として自然発生的に市場のようなものができていた。ヤミ市の草分けである。付近は高台になっていたため、ウィーマチグヮー(上の市場)と呼ばれた。

沖縄・国際通り物語 p65

開南バス停から中央劇場(松尾公園)までがウィーマチグヮーであったわけです。中央劇場は仲井真元楷さんが建設したものです。

別の本から引用します。

旧市街は未開放のため、46年秋冬の本土引き上げ那覇人の一部は、開南バス停から下り坂の道路両側にテントをあてがわれ、約80人が入居。井戸がなく、松尾や汪樋川へ汲みに行った。

戦後の沖縄世相史

グダグダ 新栄通りのなりたち

ウィーマチグヮーは道路を混雑させ交通の邪魔になったため強制的に排除されます。新栄通りはウィーマチグヮーから移って来た人達だったのかもしれません。49年には開南から現グランドオリオン敷地へ市役所が移転します。

仲井真元楷は47年3月、松尾の高台に那覇最初の劇場を建てた。

48年、新栄通り会長となる。当初はゲタ・線香・野菜をほそぼそと売っていた。50年12月の新聞には「新栄通り 仲井真書店」とある。

公設市場に入店できなかったはみだし組は市場路上の売り場を追われ、市場通り南や、えびす通り、丸国マーケット前、今のみつや書店前の空地で、地べたに野菜を広げ、カゴに鶏やウサギを入れ、板箱の上に手作りの簡単服を並べて売っていた戦争未亡人たち。

戦後の沖縄世相史

グダグダ 新栄通りのなりたち

開南にあった那覇市役所は牧志町の通称クロンボー屋敷跡(現在のグランドオリオン付近)にコンセットの新庁舎を建設、1949(昭和24)年4月に移転した。

沖縄・国際通り物語 p65

通称クロンボー屋敷というのは黒人部隊がいたためです。

[1947年]11月下旬頃には、現在の開南バス停付近から中央劇場通りにかけて、物々交換の場として自然発生的に市場のようなものができていた。ヤミ市の草分けである。付近は高台になっていたため、ウィーマチグヮー(上の市場)と呼ばれた。

沖縄・国際通り物語 p65

開南バス停から中央劇場(松尾公園)までがウィーマチグヮーであったわけです。中央劇場は仲井真元楷さんが建設したものです。

別の本から引用します。

旧市街は未開放のため、46年秋冬の本土引き上げ那覇人の一部は、開南バス停から下り坂の道路両側にテントをあてがわれ、約80人が入居。井戸がなく、松尾や汪樋川へ汲みに行った。

戦後の沖縄世相史

グダグダ 新栄通りのなりたち

ウィーマチグヮーは道路を混雑させ交通の邪魔になったため強制的に排除されます。新栄通りはウィーマチグヮーから移って来た人達だったのかもしれません。49年には開南から現グランドオリオン敷地へ市役所が移転します。

仲井真元楷は47年3月、松尾の高台に那覇最初の劇場を建てた。

48年、新栄通り会長となる。当初はゲタ・線香・野菜をほそぼそと売っていた。50年12月の新聞には「新栄通り 仲井真書店」とある。

公設市場に入店できなかったはみだし組は市場路上の売り場を追われ、市場通り南や、えびす通り、丸国マーケット前、今のみつや書店前の空地で、地べたに野菜を広げ、カゴに鶏やウサギを入れ、板箱の上に手作りの簡単服を並べて売っていた戦争未亡人たち。

戦後の沖縄世相史

グダグダ 新栄通りのなりたち

開南にあった那覇市役所は牧志町の通称クロンボー屋敷跡(現在のグランドオリオン付近)にコンセットの新庁舎を建設、1949(昭和24)年4月に移転した。

沖縄・国際通り物語 p65

通称クロンボー屋敷というのは黒人部隊がいたためです。

神里原通りのようす 2

神里原通りの続きのようなもんです。

昼間は商いで活況を呈する神里原通りは、夜もふけると酒屋台が登場する。新栄橋から神里原通りに抜ける路地にも屋台が並び、約30店が深夜4時まで営業、飲屋の閉店で流れて来た酔客同士のけんかが絶えない。神里原には元AJ社の暴れ者だった不良グループが飲み屋をたかり、通行人を相手に揉みクジ賭博をやっている。

神里原通りが衰微し始めたのは53年始め。丸金デパートが経営難で人手に渡り、52年12月、リウボウが2階を借りたが54年4月国際通りに移転した。通りの路地裏にある7軒の食堂に客はさっぱり。半年の寿命で経営者が替わってゆく。戦前、石門通りにあった三角屋はここで四苦八苦。客は新しい桜坂通りにさらわれた。

壷屋にあった東陽バスターミナルも54年頃移転したため、ここにあった食料品の卸市場が消え、地方の人はここを訪れなくなった。

山形屋が55年1月国際通りに、松坂屋も国際通りに移った。横町にある那覇バー街の草分け“銀座通り”は55年に消えた。大洋劇場裏の飲屋・小料理屋の十数軒は細々と営業。暴力沙汰は酒場の激減とともに影をひそめた。

戦後の沖縄世相史 p47、48(省略と抜粋)

当時の経済状況などは経済の背景(2)を参照して下さい。とりあえず左の里芋畑があった湿地帯が右の繁華街に変化しただけでも驚きます。

戦前石門通りにあった三角屋周辺のことについて船越義彰さんが思い出を語っています。

参考:グダグダ チコンキ・蓄音機

この三角屋は三越の隣にある三角屋だと思うんですがちゃんと確認はしていません。

【追記】

那覇まちのたね通信 | 那覇(平和通り)/神里原大通り (1951頃)

http://naha.machitane.net/old_photo.php?id=1726

昼間は商いで活況を呈する神里原通りは、夜もふけると酒屋台が登場する。新栄橋から神里原通りに抜ける路地にも屋台が並び、約30店が深夜4時まで営業、飲屋の閉店で流れて来た酔客同士のけんかが絶えない。神里原には元AJ社の暴れ者だった不良グループが飲み屋をたかり、通行人を相手に揉みクジ賭博をやっている。

神里原通りが衰微し始めたのは53年始め。丸金デパートが経営難で人手に渡り、52年12月、リウボウが2階を借りたが54年4月国際通りに移転した。通りの路地裏にある7軒の食堂に客はさっぱり。半年の寿命で経営者が替わってゆく。戦前、石門通りにあった三角屋はここで四苦八苦。客は新しい桜坂通りにさらわれた。

壷屋にあった東陽バスターミナルも54年頃移転したため、ここにあった食料品の卸市場が消え、地方の人はここを訪れなくなった。

山形屋が55年1月国際通りに、松坂屋も国際通りに移った。横町にある那覇バー街の草分け“銀座通り”は55年に消えた。大洋劇場裏の飲屋・小料理屋の十数軒は細々と営業。暴力沙汰は酒場の激減とともに影をひそめた。

戦後の沖縄世相史 p47、48(省略と抜粋)

当時の経済状況などは経済の背景(2)を参照して下さい。とりあえず左の里芋畑があった湿地帯が右の繁華街に変化しただけでも驚きます。

戦前石門通りにあった三角屋周辺のことについて船越義彰さんが思い出を語っています。

参考:グダグダ チコンキ・蓄音機

この三角屋は三越の隣にある三角屋だと思うんですがちゃんと確認はしていません。

【追記】

那覇まちのたね通信 | 那覇(平和通り)/神里原大通り (1951頃)

http://naha.machitane.net/old_photo.php?id=1726

神里原通りのようす

神里原通りは、新栄通りの丸国マーケット入口から東の神里十字路まで約500メートルの距離。

里芋畑の低湿帯だったのを、昨年6月から道路工事を行い、城岳の石を削り取って敷いたが排水溝がなく、雨が降るとぬかるんだ。ガーブ河がはんらんするとここも洪水になった。

50年4月、土地所有権が公布されると商店の建築ラッシュが続いた。神里原通りに雑貨店44軒、飲食店・料理屋が11軒、洋裁店9軒、美容店7軒ほか書店・衣料店・製氷店・旅館・金物店・畳店・ビンゴ屋・湯屋・ダンスホールなどが100軒あまりあり、裏通りにも100軒余の商店が軒を並べる。50年4月、通りの入り口に棟割りテナント丸国マーケットができ、5月に最初のデパート山形屋が建ち、12月に最初の鉄筋三階建て丸金デパートが完成した。

戦後の沖縄世相史 p36(省略と抜粋)

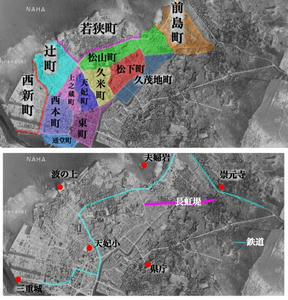

写真は歴史博物館から無断拝借しております(すみません)。キャプションは「神里原周辺と大洋琉映館/昔の那覇劇場(壺屋1丁目1あたり)から大洋琉映館(矢印・壺屋1丁目3あたり)を眺めたところ」となっています。右図は神里原付近の地図に劇場の位置を書き込んだものです。

当時の道はこんな感じで、その下の写真は那覇市のサイトから拝借した神里原時代の山形屋です。

参考:グダグダ マルキンデパート・リウボウ・山形屋

【追記】

那覇まちのたね通信 | 那覇(平和通り)/神里原大通り (1951頃)

http://naha.machitane.net/old_photo.php?id=1726

里芋畑の低湿帯だったのを、昨年6月から道路工事を行い、城岳の石を削り取って敷いたが排水溝がなく、雨が降るとぬかるんだ。ガーブ河がはんらんするとここも洪水になった。

50年4月、土地所有権が公布されると商店の建築ラッシュが続いた。神里原通りに雑貨店44軒、飲食店・料理屋が11軒、洋裁店9軒、美容店7軒ほか書店・衣料店・製氷店・旅館・金物店・畳店・ビンゴ屋・湯屋・ダンスホールなどが100軒あまりあり、裏通りにも100軒余の商店が軒を並べる。50年4月、通りの入り口に棟割りテナント丸国マーケットができ、5月に最初のデパート山形屋が建ち、12月に最初の鉄筋三階建て丸金デパートが完成した。

戦後の沖縄世相史 p36(省略と抜粋)

写真は歴史博物館から無断拝借しております(すみません)。キャプションは「神里原周辺と大洋琉映館/昔の那覇劇場(壺屋1丁目1あたり)から大洋琉映館(矢印・壺屋1丁目3あたり)を眺めたところ」となっています。右図は神里原付近の地図に劇場の位置を書き込んだものです。

当時の道はこんな感じで、その下の写真は那覇市のサイトから拝借した神里原時代の山形屋です。

参考:グダグダ マルキンデパート・リウボウ・山形屋

【追記】

那覇まちのたね通信 | 那覇(平和通り)/神里原大通り (1951頃)

http://naha.machitane.net/old_photo.php?id=1726

新栄通りのなりたち

旧市街は未開放のため、46年秋冬の本土引き上げ那覇人の一部は、開南バス停から下り坂の道路両側にテントをあてがわれ、約80人が入居。井戸がなく、松尾や汪樋川へ汲みに行った。

仲井真元楷は47年3月、松尾の高台に那覇最初の劇場を建てた。48年、新栄通り会長となる。当初はゲタ・線香・野菜をほそぼそと売っていた。50年12月の新聞には「新栄通り 仲井真書店」とある。

公設市場に入店できなかったはみだし組は市場路上の売り場を追われ、市場通り南や、えびす通り、丸国マーケット前、今のみつや書店前の空地で、地べたに野菜を広げ、カゴに鶏やウサギを入れ、板箱の上に手作りの簡単服を並べて売っていた戦争未亡人たち。

やがて一角に露天の衣料売りが集中するようになった。夜、ミシンを踏み、翌日には店に出すという生活。52年9月、地主はトタンぶき棟割長屋を建て、この人たちと賃貸契約を交わした。女性たちが新天地を求めてできた市場、自分たちで「新天地市場」と名付け、店の間取りも畳一畳弱と決めた。みつや書店(前は花城書店)向かいが新天地市場で、新栄通りから裏を含めて300坪に約200人が小店を持ち、衣料品を販売。

戦後の沖縄世相史/比嘉朝進 p32(省略抜粋)

仲井眞元楷(1908-1984)さんは知事の仲井眞弘多さんの父です。

ラジオ沖縄の方言ニュースのキャスター、演劇関係の仕事、空手と多彩な人であったようです。劇場は中央劇場といい現在の松尾公園で露天で営業していました。

戦後ブームだった兎の話も出てきています。みなと村では48年に250、49年に728の飼育数が記録されています(もちろんペットではありません)。

参考:みなと村資料からの数字など

仲井真元楷は47年3月、松尾の高台に那覇最初の劇場を建てた。48年、新栄通り会長となる。当初はゲタ・線香・野菜をほそぼそと売っていた。50年12月の新聞には「新栄通り 仲井真書店」とある。

公設市場に入店できなかったはみだし組は市場路上の売り場を追われ、市場通り南や、えびす通り、丸国マーケット前、今のみつや書店前の空地で、地べたに野菜を広げ、カゴに鶏やウサギを入れ、板箱の上に手作りの簡単服を並べて売っていた戦争未亡人たち。

やがて一角に露天の衣料売りが集中するようになった。夜、ミシンを踏み、翌日には店に出すという生活。52年9月、地主はトタンぶき棟割長屋を建て、この人たちと賃貸契約を交わした。女性たちが新天地を求めてできた市場、自分たちで「新天地市場」と名付け、店の間取りも畳一畳弱と決めた。みつや書店(前は花城書店)向かいが新天地市場で、新栄通りから裏を含めて300坪に約200人が小店を持ち、衣料品を販売。

戦後の沖縄世相史/比嘉朝進 p32(省略抜粋)

仲井眞元楷(1908-1984)さんは知事の仲井眞弘多さんの父です。

ラジオ沖縄の方言ニュースのキャスター、演劇関係の仕事、空手と多彩な人であったようです。劇場は中央劇場といい現在の松尾公園で露天で営業していました。

戦後ブームだった兎の話も出てきています。みなと村では48年に250、49年に728の飼育数が記録されています(もちろんペットではありません)。

参考:みなと村資料からの数字など

大門前通りの商い 2

大門前通りの商いの続きです。

大門前通りの沖縄県出身者の数は東町12、久米8、天妃4です。

久米

真栄城、美昌堂、照屋、金城、儀間、前田、川前、金城

天妃

国吉、南陽薬品、南陽自動車、沖縄書籍

東町

儀間、桑江、許田、照屋、高里、国吉、太田、仲本、浦崎、城間、生盛堂、松屋

戦後も続く南陽薬品(Wikipedia 南陽薬品)の名前がありますね。

国吉、儀間はクニンダでしょう。

東町

渡辺、井上、益田、山下、京屋、マルメマーケット(マルメは○にメ)、荒木、タマヤ、古田、那覇ラジオ、福山、藤島、東京屋、千田、玉利、沖縄物産、桜井、福田、佐藤、影山、円山号(沖縄12)

久米

福崎、山田、古田、篠原、瀬戸口、恒浜、平岡、畠、太田、成清(沖縄8)

天妃

岩城、恒浜、丸一、広島屋、一箭(沖縄4)

大門前通りの沖縄県出身者の数は東町12、久米8、天妃4です。

久米

真栄城、美昌堂、照屋、金城、儀間、前田、川前、金城

天妃

国吉、南陽薬品、南陽自動車、沖縄書籍

東町

儀間、桑江、許田、照屋、高里、国吉、太田、仲本、浦崎、城間、生盛堂、松屋

戦後も続く南陽薬品(Wikipedia 南陽薬品)の名前がありますね。

国吉、儀間はクニンダでしょう。

東町

渡辺、井上、益田、山下、京屋、マルメマーケット(マルメは○にメ)、荒木、タマヤ、古田、那覇ラジオ、福山、藤島、東京屋、千田、玉利、沖縄物産、桜井、福田、佐藤、影山、円山号(沖縄12)

久米

福崎、山田、古田、篠原、瀬戸口、恒浜、平岡、畠、太田、成清(沖縄8)

天妃

岩城、恒浜、丸一、広島屋、一箭(沖縄4)

橋口マチグヮー/鶏市(トゥイマチ)

与儀の暮らしでとりあげた明治34年生まれの城間さんの証言にハシグチという名前が出て来ます。

那覇民俗地図では泉崎橋のそばに橋口マチグヮーという名前が見え、その横には鶏市というのも見えます。

城間さんの証言から引用します。

ハシグチ、東町、潟原マチグヮーなど、どこに売りに行くかは売る物によって場所が決まった。たとえば現在の知事公舎のところにあった芋畑からは、壷屋経由で潟原が近く、芋は特別洗う必要がないので畑からそのまま売りに行った。

また与儀の家近くの畑からは葉野菜が取れたが洗わなければいけないので洗い場に行き、そこから近い東町やハシグチの市場へ行った。歩きながら道々で売ることもあったが、市場はそこに置けば売れるためほとんどは市場で売った。

なは女性史証言集 p88

那覇市史には鶏市(トゥイマチ)の項目があります。

トゥイマチ(鶏市)

鶏市の売り手は、一人しかいなかった。離島の粟国、渡名喜から運ばれて来る足の長い雑種の「ハートゥイ」が多く、料理屋などがまとめて買っていった。成鶏は斤量で、ひなは見当で売買されていた。

那覇市史 資料編第2巻中の7 p286

粟国ヤール小、渡名喜ヤール小もあったようですから、常駐に近いような島の人が鶏市で販売していたんでしょうね。

那覇民俗地図では泉崎橋のそばに橋口マチグヮーという名前が見え、その横には鶏市というのも見えます。

城間さんの証言から引用します。

ハシグチ、東町、潟原マチグヮーなど、どこに売りに行くかは売る物によって場所が決まった。たとえば現在の知事公舎のところにあった芋畑からは、壷屋経由で潟原が近く、芋は特別洗う必要がないので畑からそのまま売りに行った。

また与儀の家近くの畑からは葉野菜が取れたが洗わなければいけないので洗い場に行き、そこから近い東町やハシグチの市場へ行った。歩きながら道々で売ることもあったが、市場はそこに置けば売れるためほとんどは市場で売った。

なは女性史証言集 p88

那覇市史には鶏市(トゥイマチ)の項目があります。

トゥイマチ(鶏市)

鶏市の売り手は、一人しかいなかった。離島の粟国、渡名喜から運ばれて来る足の長い雑種の「ハートゥイ」が多く、料理屋などがまとめて買っていった。成鶏は斤量で、ひなは見当で売買されていた。

那覇市史 資料編第2巻中の7 p286

粟国ヤール小、渡名喜ヤール小もあったようですから、常駐に近いような島の人が鶏市で販売していたんでしょうね。

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]