ENTRY NAVI

- Home

- 市場

- 2025-07-13 [PR]

- 2011-01-26 ガーブー周辺

- 2010-12-14 久米村市場

- 2010-08-03 経済の背景(2)

- 2010-08-03 経済の背景(1)

- 2010-08-03 戦後那覇・真和志の公設市場

- 2010-08-03 那覇市場(ナーファヌマチ)

- 2010-08-03 マチグヮー(那覇)

ガーブー周辺

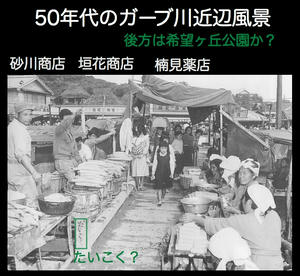

50年代のガーブーです。

場所を特定できないのですが後方は現在の希望ヶ丘公園でしょうか。

自然発生した市場は年々拡大してゆきますが大雨寺の氾濫には全くなす術がありませんでした。ガーブーが暗渠化されるのはだいぶ後のことなので、この写真は戦前からのガーブーの姿をいくらかは伝えていると思います。

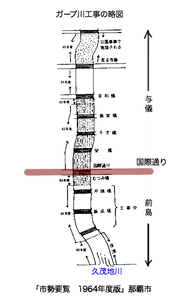

当時の川幅と深さは以下の通り(高さは川底面からの高さか?)。

•与儀試験場 幅3M、高さ2M

•千歳橋 幅6M、高さ2.3M

•むつみ橋 幅7.5M、高さ2M

•南美栄橋 幅8M、高さ2M

1958年2月12日付沖縄タイムスの夕刊記事には以下のような文があります。

•公設市場や平和通り一帯は川淵より地盤が低い

•満潮時には公設市場付近は川の水面がわずか6フィート(約1.8M)しかない

ガーブーの下流である潮渡橋の流れは58号線(当時1号線)でせき止められていて海と通じていません。これは橋脚の設計が困難であるという理由のようです。

ともあれ海への流路を一つ欠いたうえに川には杭が多数刺さっていた状況なので、大雨ごとのガーブーの氾濫もしょうがない面があります。

冒頭の写真はwikimediacommonsからでパブリックドメイン、それを自分が加工したものです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Waterfont_stalls_along_Gaabu_River_circa_1950.JPG

場所を特定できないのですが後方は現在の希望ヶ丘公園でしょうか。

自然発生した市場は年々拡大してゆきますが大雨寺の氾濫には全くなす術がありませんでした。ガーブーが暗渠化されるのはだいぶ後のことなので、この写真は戦前からのガーブーの姿をいくらかは伝えていると思います。

当時の川幅と深さは以下の通り(高さは川底面からの高さか?)。

•与儀試験場 幅3M、高さ2M

•千歳橋 幅6M、高さ2.3M

•むつみ橋 幅7.5M、高さ2M

•南美栄橋 幅8M、高さ2M

1958年2月12日付沖縄タイムスの夕刊記事には以下のような文があります。

•公設市場や平和通り一帯は川淵より地盤が低い

•満潮時には公設市場付近は川の水面がわずか6フィート(約1.8M)しかない

ガーブーの下流である潮渡橋の流れは58号線(当時1号線)でせき止められていて海と通じていません。これは橋脚の設計が困難であるという理由のようです。

ともあれ海への流路を一つ欠いたうえに川には杭が多数刺さっていた状況なので、大雨ごとのガーブーの氾濫もしょうがない面があります。

冒頭の写真はwikimediacommonsからでパブリックドメイン、それを自分が加工したものです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Waterfont_stalls_along_Gaabu_River_circa_1950.JPG

PR

久米村市場

久米にあった流れ 2で参考にした「琉球の都市と村落」の図にあった久米村市場です。

那覇市史の記述では旧那覇のマチグワーは6カ所だったことになっていますが小さなマチグヮーは他にもまだあるようです。たとえば過去記事の牧志のムートゥの図で牧志集落のはずれにあった市場の位置を示してあります。牧志では龕屋(ガンヤー)の向かい、現在のてんぶす那覇の横辺りにあったようです。

那覇市史に記載されていた市場は以下の六つです。

•那覇市場/ナーファヌマチ

•久茂地マチグヮー

•潟原マチグヮー

•泊マチグヮー

•垣花マチグヮー

•崇元寺マチグヮー

マチグヮー(那覇)

経済の背景(2)

経済の背景(1)のつづき。

基地経済志向の時期(1950 - 1958)

朝鮮戦争を背景とした基地工事建設ブームにより消費支出の増加(大意)

那覇市の壷屋から神里原の問屋街、平和通りの市場街も形成され、いわゆるLC族なる名称の発生をみるほど商企業は活発になったのである。百貨店は近代都市を象徴するものの一つであるが、この頃小規模ながらも神里原に現在の山形屋、リウボウなどが開店をみている。

軍工事ブームは朝鮮戦争(1950年6月/1953年7月)の終結に伴い1954年には一段落し経済はデフレ傾向を示し商業も一時不振となった。しかし1955-57年にかけて本土の神武景気の余波をうけ、いわゆるいわゆるスクラップブームとよばれるスクラップ輸出の好調や、軍用地料の値上げや援助等の基地収入の増加、また本土政府からの年金・恩給の支払い等が始まったことにより消費面は再び活気を取り戻した。

1955年にはバスターミナルが統合建設されたが、これにより交通の幹線は完全に牧志を中心とする国際通りに移転した。これに伴い商業の中心地もそれまでの壷屋・神里原一帯から国際通りに移っていった。

これは神里原・壷屋一帯がヤミ市から発展していったもので道路事情も悪く密集していったためその後経済が回復していくにつれ手狭になっていったことや、朝鮮動乱による消費景気で土台を築いた商企業がこの機会に拡張を期して移転を計画したことが原因であろう。

1954年にはリウボウが、1955年には山形屋が現在の場所に移転し、問屋街も一部は蔡温橋通りに、一部は若松通りに移転してゆく中で、一時は劇場や百貨店、専門店、飲食店などが建ち並びにぎわいを見せた神里原一帯もその後は文字通り灯りが一つ一つ消えていった。

このような政策(物品税法/1952)は国産品保護でもなく自由貿易でもない結局どっち付かずのものであり、「とりあえず島産品でまにあうものや、贅沢だと思われるものの輸入を避け、つとめてドルを節約してその分を生産原料、資材設備などの輸入に振り向けなければならない」とする政府の期待は裏目に出て、外国製時計や洋酒、外国製の缶詰・菓子類等が家庭生活に深く入り込み、結果として「奢多傾向」を助長しこれらを扱う商企業の乱立に拍車をかけたともいえよう。

まず「LC族」について。貿易でいい目を見た連中のことです。

「LC 貿易」で検索してみて下さい。

山形屋は戦前からある鹿児島に本店を持つ企業でした。

戦前の1922年に開業した山形屋呉服店沖縄支店が始まり。その後、沖縄戦を経て、1950年に元社員により当時の中心地であった那覇市神原に移転。1955年には国際通り沿いに移転した。

沖縄山形屋 - Wikipedia

リウボウは少し複雑です。

アメリカ軍に占領された沖縄では、日本本土を含めた外国との貿易が禁止されたが、その中で唯一貿易を認められたのが、琉球列島米国軍政府の琉球貿易庁であった。

1948年に貿易庁の関係者により琉球貿易商事株式会社が設立されたがこれが同社の起源である。

貿易規制解除以降は自由な貿易が行われるようになり貿易庁は琉球政府の商工部に吸収されたが同社は解散することなくその後も事業を行い続けた。

リウボウ - Wikipedia

琉球貿易商事株式会社ゆえリウボウということですな。

>問屋街も一部は蔡温橋通りに、一部は若松通りに移転

この記述ですら若い人はわからないかもしれません。かつて蔡温橋のあたりにはぽつぽつと問屋っぽい建物がありましたが今はわからないですし、若松問屋街は浦添の卸団地に移転してしまっています。

戦後の琉球民政府時代、民問による自由取引きが認められるようになった昭和26年頃から、蔡温橋通りには卸売り業者が軒を並べ、商店街としての街並みが形成されてきた。

那覇市国際蔡温橋通り商店街振興組合

http://www.ocnet.or.jp/okishinren/o-kokusai-saionbasi.html

>外国製時計や洋酒、外国製の缶詰・菓子類等が家庭生活に深く入り込み

現在の時計店や外国菓子卸などのルーツもこの辺にあります。

基地経済志向の時期(1950 - 1958)

朝鮮戦争を背景とした基地工事建設ブームにより消費支出の増加(大意)

那覇市の壷屋から神里原の問屋街、平和通りの市場街も形成され、いわゆるLC族なる名称の発生をみるほど商企業は活発になったのである。百貨店は近代都市を象徴するものの一つであるが、この頃小規模ながらも神里原に現在の山形屋、リウボウなどが開店をみている。

軍工事ブームは朝鮮戦争(1950年6月/1953年7月)の終結に伴い1954年には一段落し経済はデフレ傾向を示し商業も一時不振となった。しかし1955-57年にかけて本土の神武景気の余波をうけ、いわゆるいわゆるスクラップブームとよばれるスクラップ輸出の好調や、軍用地料の値上げや援助等の基地収入の増加、また本土政府からの年金・恩給の支払い等が始まったことにより消費面は再び活気を取り戻した。

1955年にはバスターミナルが統合建設されたが、これにより交通の幹線は完全に牧志を中心とする国際通りに移転した。これに伴い商業の中心地もそれまでの壷屋・神里原一帯から国際通りに移っていった。

これは神里原・壷屋一帯がヤミ市から発展していったもので道路事情も悪く密集していったためその後経済が回復していくにつれ手狭になっていったことや、朝鮮動乱による消費景気で土台を築いた商企業がこの機会に拡張を期して移転を計画したことが原因であろう。

1954年にはリウボウが、1955年には山形屋が現在の場所に移転し、問屋街も一部は蔡温橋通りに、一部は若松通りに移転してゆく中で、一時は劇場や百貨店、専門店、飲食店などが建ち並びにぎわいを見せた神里原一帯もその後は文字通り灯りが一つ一つ消えていった。

このような政策(物品税法/1952)は国産品保護でもなく自由貿易でもない結局どっち付かずのものであり、「とりあえず島産品でまにあうものや、贅沢だと思われるものの輸入を避け、つとめてドルを節約してその分を生産原料、資材設備などの輸入に振り向けなければならない」とする政府の期待は裏目に出て、外国製時計や洋酒、外国製の缶詰・菓子類等が家庭生活に深く入り込み、結果として「奢多傾向」を助長しこれらを扱う商企業の乱立に拍車をかけたともいえよう。

まず「LC族」について。貿易でいい目を見た連中のことです。

「LC 貿易」で検索してみて下さい。

山形屋は戦前からある鹿児島に本店を持つ企業でした。

戦前の1922年に開業した山形屋呉服店沖縄支店が始まり。その後、沖縄戦を経て、1950年に元社員により当時の中心地であった那覇市神原に移転。1955年には国際通り沿いに移転した。

沖縄山形屋 - Wikipedia

リウボウは少し複雑です。

アメリカ軍に占領された沖縄では、日本本土を含めた外国との貿易が禁止されたが、その中で唯一貿易を認められたのが、琉球列島米国軍政府の琉球貿易庁であった。

1948年に貿易庁の関係者により琉球貿易商事株式会社が設立されたがこれが同社の起源である。

貿易規制解除以降は自由な貿易が行われるようになり貿易庁は琉球政府の商工部に吸収されたが同社は解散することなくその後も事業を行い続けた。

リウボウ - Wikipedia

琉球貿易商事株式会社ゆえリウボウということですな。

>問屋街も一部は蔡温橋通りに、一部は若松通りに移転

この記述ですら若い人はわからないかもしれません。かつて蔡温橋のあたりにはぽつぽつと問屋っぽい建物がありましたが今はわからないですし、若松問屋街は浦添の卸団地に移転してしまっています。

戦後の琉球民政府時代、民問による自由取引きが認められるようになった昭和26年頃から、蔡温橋通りには卸売り業者が軒を並べ、商店街としての街並みが形成されてきた。

那覇市国際蔡温橋通り商店街振興組合

http://www.ocnet.or.jp/okishinren/o-kokusai-saionbasi.html

>外国製時計や洋酒、外国製の缶詰・菓子類等が家庭生活に深く入り込み

現在の時計店や外国菓子卸などのルーツもこの辺にあります。

経済の背景(1)

琉球大学リポジトリには興味深い物が結構あります。

下記論文から戦後のマチグヮー発展の背景について参考になる部分を抜粋しておきます。

戦後沖縄における流通政策(1) 経済計画書の分析を中心とする史的アプローチ

http://ir.lib.u-ryukyu.ac.jp/handle/123456789/3129

しかしながら(敗戦から)その後一年間はキャンプ収容の状態であり、衣食住に関する生活必需品はすべて米軍から無償提供された。戦後経済がどうにかすべり出すのは翌1946年5月に貨幣経済が復活してからである。

軍政府は1946年4月24日付け南西諸島米国軍軍政本部名で「沖縄に関する群政府経済政策について」を発表している。これは翌年5月1日からの貨幣経済の復活にあたって、沖縄の経済復興に関する群政府の経済政策を示した物である。

その目標は「現在並びに予見しうる軍事的および政治的情勢の下に、食料、衣服、住居ならびに医療の必要を満たすにたる生産を為しうるがごとき生産活動の規範を設定せんとするにあり」、主として島内生産で消費をまかなっていた戦前と同じ方向に計画を進めることとし、戦前の状態を基準漸進的復興をめざすことを政策方針としている。

通過に関しては1946年4月、同年8月(沖縄群島のみ)、および1948年6月と3回にわたり通貨交渉が行われたが、第三次を持ってB円軍票に統一された。

一方1946年10月には軍政本部指令第14号により琉球貿易庁が設置され、群政府の監督の下に貿易を行っており、1950年まで民間貿易は禁止されていた。しかしながら、当時の配給物資量の不足と配給制度の欠陥により、1947年11月頃には那覇市の開南一帯にヤミ市が自然発生的に生まれ、日本および香港相手の密貿易品を主に50名程度の露天商人によって営まれた。これは後の牧志公設市場の草分けとなったものであり、住民の那覇への集結を促進した。1948年にはこれらの業者が500名をこえたが、島内生産品の販売を主体とする条件の下に公設市場が建設され、ヤミ市は一応解消されたのである。

1948年には、住民の要望に応えて商取引を解放する自由経済実施の布告が公布され、自由取引が実現した。

1950年4月にはB円とドル通貨の交換率が120円対1ドルの単一為替レートに決定され日琉貿易協定も成立し、ここに民間業者が貿易を再開する準備が整った。

通貨のレートも決まり民間貿易も始まった1950年くらいからが本格的経済活動の始まりといえそうです。

下記論文から戦後のマチグヮー発展の背景について参考になる部分を抜粋しておきます。

戦後沖縄における流通政策(1) 経済計画書の分析を中心とする史的アプローチ

http://ir.lib.u-ryukyu.ac.jp/handle/123456789/3129

しかしながら(敗戦から)その後一年間はキャンプ収容の状態であり、衣食住に関する生活必需品はすべて米軍から無償提供された。戦後経済がどうにかすべり出すのは翌1946年5月に貨幣経済が復活してからである。

軍政府は1946年4月24日付け南西諸島米国軍軍政本部名で「沖縄に関する群政府経済政策について」を発表している。これは翌年5月1日からの貨幣経済の復活にあたって、沖縄の経済復興に関する群政府の経済政策を示した物である。

その目標は「現在並びに予見しうる軍事的および政治的情勢の下に、食料、衣服、住居ならびに医療の必要を満たすにたる生産を為しうるがごとき生産活動の規範を設定せんとするにあり」、主として島内生産で消費をまかなっていた戦前と同じ方向に計画を進めることとし、戦前の状態を基準漸進的復興をめざすことを政策方針としている。

通過に関しては1946年4月、同年8月(沖縄群島のみ)、および1948年6月と3回にわたり通貨交渉が行われたが、第三次を持ってB円軍票に統一された。

一方1946年10月には軍政本部指令第14号により琉球貿易庁が設置され、群政府の監督の下に貿易を行っており、1950年まで民間貿易は禁止されていた。しかしながら、当時の配給物資量の不足と配給制度の欠陥により、1947年11月頃には那覇市の開南一帯にヤミ市が自然発生的に生まれ、日本および香港相手の密貿易品を主に50名程度の露天商人によって営まれた。これは後の牧志公設市場の草分けとなったものであり、住民の那覇への集結を促進した。1948年にはこれらの業者が500名をこえたが、島内生産品の販売を主体とする条件の下に公設市場が建設され、ヤミ市は一応解消されたのである。

1948年には、住民の要望に応えて商取引を解放する自由経済実施の布告が公布され、自由取引が実現した。

1950年4月にはB円とドル通貨の交換率が120円対1ドルの単一為替レートに決定され日琉貿易協定も成立し、ここに民間業者が貿易を再開する準備が整った。

通貨のレートも決まり民間貿易も始まった1950年くらいからが本格的経済活動の始まりといえそうです。

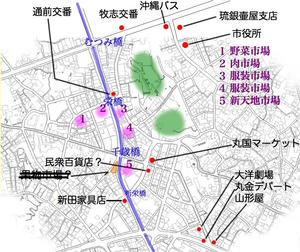

戦後那覇・真和志の公設市場

戦前と戦後では立ち入り禁止制限解除の段階解除により戦前とは商業空間の位置が変わってしまいました。

那覇(首里と小禄を除く)の公設市場を確認しておきたいと思います。

•東町公設市場(閉鎖)

1963に完成した鉄筋コンクリート4階建て。

現存する那覇市の市営住宅では最も古く、1階は約160平方メートルの公設市場で上階は36世帯の居住区。

※2010年取り壊し

http://www.okinawatimes.co.jp/article/2010-07-04_7767/

•若松公設市場(閉鎖)

昭和42〜43年建設。1階は市場で上層は若松市営住宅。

1991年若松卸問屋街が浦添西洲に移転後衰退。

2011年閉鎖決定。

•真和志公設市場(閉鎖)

地下に存在していた。地上階は真和志支所、水道局(新都心に移転)、真和志消防署。

•第一牧志公設市場

•第二牧志公設市場(2001年3月閉鎖)

東町公設市場などはアパートの一階が店になっているような外観で牧志の公設市場などを想像すると肩すかしを食います。アパートの一階に商店が何軒かあるといった風情だったように思います。

那覇市営住宅配置図

http://www.city.naha.okinawa.jp/jyutaku/index.htm

この図の東、若松が公設市場の位置と同じです。那覇市が団地建てるついでに一回を市場にしたというのが正解で団地の一角になにかを併設するパターンはまだあったかもしれません。

書いていない市場はあとで追記します。

※このブログは旧真和志村(市)と旧那覇の区域を主に扱うため首里小禄の情報は省略します。

那覇(首里と小禄を除く)の公設市場を確認しておきたいと思います。

•東町公設市場(閉鎖)

1963に完成した鉄筋コンクリート4階建て。

現存する那覇市の市営住宅では最も古く、1階は約160平方メートルの公設市場で上階は36世帯の居住区。

※2010年取り壊し

http://www.okinawatimes.co.jp/article/2010-07-04_7767/

•若松公設市場(閉鎖)

昭和42〜43年建設。1階は市場で上層は若松市営住宅。

1991年若松卸問屋街が浦添西洲に移転後衰退。

2011年閉鎖決定。

•真和志公設市場(閉鎖)

地下に存在していた。地上階は真和志支所、水道局(新都心に移転)、真和志消防署。

•第一牧志公設市場

•第二牧志公設市場(2001年3月閉鎖)

東町公設市場などはアパートの一階が店になっているような外観で牧志の公設市場などを想像すると肩すかしを食います。アパートの一階に商店が何軒かあるといった風情だったように思います。

那覇市営住宅配置図

http://www.city.naha.okinawa.jp/jyutaku/index.htm

この図の東、若松が公設市場の位置と同じです。那覇市が団地建てるついでに一回を市場にしたというのが正解で団地の一角になにかを併設するパターンはまだあったかもしれません。

書いていない市場はあとで追記します。

※このブログは旧真和志村(市)と旧那覇の区域を主に扱うため首里小禄の情報は省略します。

那覇市場(ナーファヌマチ)

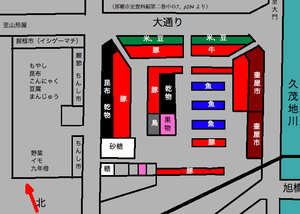

戦前の那覇最大のマチグヮーであった公設那覇市場の昭和15〜16ごろの図です。

那覇市史資料編第二巻中の7、p284 の図より引用(省略と違いあり)

※比率なども歪んでしまって正確とはいいがたいので参考程度にお願いします

しかし沖縄はブタジョーグーの島ですわな(笑)

左下の省略されたところは左から砂糖、トゥブシ(松明)、雑貨、果物、たこです。

場所は現在のバスターミナルから58号線を隔てた一角になるでしょうか。

右から下へ横切っている黒い線は軽便鉄道の引き込み線です。

左側の下側は野菜市、その上はもやしやこんにゃくや豆腐などとまんじゅう等です。

原図ではまんじゅうは二種類「天妃前まんじゅう(テンピヌメーマンジュウ)」と「の字まんじゅう」が書かれています。女の人が集まる場所にはやっぱり甘い物なんでしょうか(笑)

天妃前饅頭 - Wikipedia

のー饅頭 - Wikipedia

左側のちんし市は結婚用品や年忌供物用品の商いのようです。

あと図示できませんでしたが壷屋市の下側にふな、うなぎ、かえるを商うターイユマチがあります。フナや鯉はクスイムンとして煎じたりしますね。

すぐそばではカマボコや漬け物が売られていたようです。

那覇市史資料編第二巻中の7、p284 の図より引用(省略と違いあり)

※比率なども歪んでしまって正確とはいいがたいので参考程度にお願いします

しかし沖縄はブタジョーグーの島ですわな(笑)

左下の省略されたところは左から砂糖、トゥブシ(松明)、雑貨、果物、たこです。

場所は現在のバスターミナルから58号線を隔てた一角になるでしょうか。

右から下へ横切っている黒い線は軽便鉄道の引き込み線です。

左側の下側は野菜市、その上はもやしやこんにゃくや豆腐などとまんじゅう等です。

原図ではまんじゅうは二種類「天妃前まんじゅう(テンピヌメーマンジュウ)」と「の字まんじゅう」が書かれています。女の人が集まる場所にはやっぱり甘い物なんでしょうか(笑)

天妃前饅頭 - Wikipedia

のー饅頭 - Wikipedia

左側のちんし市は結婚用品や年忌供物用品の商いのようです。

あと図示できませんでしたが壷屋市の下側にふな、うなぎ、かえるを商うターイユマチがあります。フナや鯉はクスイムンとして煎じたりしますね。

すぐそばではカマボコや漬け物が売られていたようです。

マチグヮー(那覇)

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]