いろは楼

沖縄県人事録(大正5・1916)から料亭の記事を引用します。

いろは楼

和洋料理店

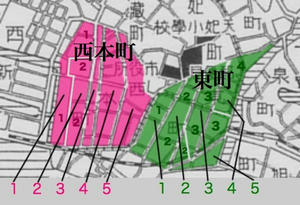

那覇区 西本町二

那覇には元海月、東家、吉武、小徳、京亀、常盤など十数軒の料理屋ありて、芸者の数約百人を算し立派なる検番も設置せられ花柳界の繁栄真に目覚ましきものありき。されどこれ明治22、3年ごろの事にして、そのあと同29年には全部新領土たる台湾に移り、あたかも火の消えたるがごとき状態となりしが、このとき其列に漏れて面影を存しは即ちいろは及び玉川屋の二軒なりき。いろは楼は当時規模狭小なる一の鰻屋に過ぎざりしが、爾来この経営方針を変更して一大発展をなし、同時に純然たる料亭となりて多数の芸妓仲居を抱え、漸次に隆盛を来してついに今日の大を見るに至れり。其間水商売の常として幾度か悲運に遭遇せしかど、よく隠忍持久してこれを維持し、先年家を新築するに至りて益々客の人気を得、現今多数の美妓を擁して繁盛しつつあり。同楼の特色は最も軽便に遊興し得らるる事と、費用比較的低廉なるにありて、主人愛吉氏自ら包丁を執りて精勤しつつあり、而して其大広間は約二百名の宴会を為し得らるる設備充分なり。

台湾にいった料亭もある中で、いろは楼は残り発展していったということですね。

「主人愛吉氏自ら包丁を執りて精勤しつつあり」とあるように本土人が経営していたようです。

沖縄県人事録には他に風月楼、花月が収録されています。また花月の項では「那覇区における四大料理店の中、操業以来最も日浅き花月は」とあります(花月は別に取り上げます)。

那覇の料亭でとりあげた明治39年9月の新報記事「市街巡り」で、「風月楼、玉川屋、いろは屋、明月楼」があるのが確認できます。

料亭群が軒並み台湾へ移ってしまったのが1896(明治29)年頃、新聞記事は1906(明治39)年、引用した沖縄人事録は1916(大正5)年で、ちょうど10年ずつの間があります。

人事録では「台湾にに行かず残ったのはいろは楼と玉川屋」とありますので、新聞記事の「いろは屋」が人事録で登場する「いろは楼」なのかもしれません。

いろは楼

和洋料理店

那覇区 西本町二

那覇には元海月、東家、吉武、小徳、京亀、常盤など十数軒の料理屋ありて、芸者の数約百人を算し立派なる検番も設置せられ花柳界の繁栄真に目覚ましきものありき。されどこれ明治22、3年ごろの事にして、そのあと同29年には全部新領土たる台湾に移り、あたかも火の消えたるがごとき状態となりしが、このとき其列に漏れて面影を存しは即ちいろは及び玉川屋の二軒なりき。いろは楼は当時規模狭小なる一の鰻屋に過ぎざりしが、爾来この経営方針を変更して一大発展をなし、同時に純然たる料亭となりて多数の芸妓仲居を抱え、漸次に隆盛を来してついに今日の大を見るに至れり。其間水商売の常として幾度か悲運に遭遇せしかど、よく隠忍持久してこれを維持し、先年家を新築するに至りて益々客の人気を得、現今多数の美妓を擁して繁盛しつつあり。同楼の特色は最も軽便に遊興し得らるる事と、費用比較的低廉なるにありて、主人愛吉氏自ら包丁を執りて精勤しつつあり、而して其大広間は約二百名の宴会を為し得らるる設備充分なり。

台湾にいった料亭もある中で、いろは楼は残り発展していったということですね。

「主人愛吉氏自ら包丁を執りて精勤しつつあり」とあるように本土人が経営していたようです。

沖縄県人事録には他に風月楼、花月が収録されています。また花月の項では「那覇区における四大料理店の中、操業以来最も日浅き花月は」とあります(花月は別に取り上げます)。

那覇の料亭でとりあげた明治39年9月の新報記事「市街巡り」で、「風月楼、玉川屋、いろは屋、明月楼」があるのが確認できます。

料亭群が軒並み台湾へ移ってしまったのが1896(明治29)年頃、新聞記事は1906(明治39)年、引用した沖縄人事録は1916(大正5)年で、ちょうど10年ずつの間があります。

人事録では「台湾にに行かず残ったのはいろは楼と玉川屋」とありますので、新聞記事の「いろは屋」が人事録で登場する「いろは楼」なのかもしれません。

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]