ENTRY NAVI

- 2025-07-28 [PR] ()

- 2010-12-01 前島板橋グヮー (那覇)

- 2010-12-01 久志芙沙子(久志ツル) (人物)

- 2010-11-30 浮島(那覇) (那覇)

- 2010-11-30 ナーチュー毛 (真和志)

- 2010-11-30 久米にあった流れ (那覇)

- 2010-11-30 国民学校 (くらし)

- 2010-11-26 シーシンサー (真和志)

- 2010-11-26 カタカシラーンジマーチュー (真和志)

前島板橋グヮー

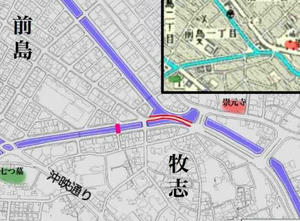

前島と牧志の間にあった前島板橋です。

ピンクで塗りつぶされたところが板橋で、戦前は現在かかっている橋(仲吉橋)の位置よりも少し美栄橋側にありました。当時は現在の位置に橋は無く、前島牧志間はこの板橋のみで結ばれています。

※この図は正確ではなくもう少し崇元寺よりのようです。

崇元寺橋と中の橋はほぼ現在位置ですが少し違っているようです。

板橋と崇元寺橋について追記しました。(2010.12.10)

安里川埋め立て図で少し言及しましたが1950年代に安里川両岸は埋立整備され川幅が狭くなっています。

最初の図で右上にある地図の部分は近年行われた安里川横を通るバイパス道路の開通以前の地図です。このバイパス道路はひめゆり通りから壷屋小学校横を通り、牧志ウガン横から前島へと直線的に結んでいます。大きく変わったのは現在の地図で赤く強調されている川の分岐点を斜めに渡るような道路です。

ちなみに工事以前に前島に行くには川のそばにあった細い道路から仲吉橋に渡っていました。

参考にしたのは那覇民俗地図と「戦前の牧志町民俗地図」です。

ピンクで塗りつぶされたところが板橋で、戦前は現在かかっている橋(仲吉橋)の位置よりも少し美栄橋側にありました。当時は現在の位置に橋は無く、前島牧志間はこの板橋のみで結ばれています。

※この図は正確ではなくもう少し崇元寺よりのようです。

崇元寺橋と中の橋はほぼ現在位置ですが少し違っているようです。

板橋と崇元寺橋について追記しました。(2010.12.10)

安里川埋め立て図で少し言及しましたが1950年代に安里川両岸は埋立整備され川幅が狭くなっています。

最初の図で右上にある地図の部分は近年行われた安里川横を通るバイパス道路の開通以前の地図です。このバイパス道路はひめゆり通りから壷屋小学校横を通り、牧志ウガン横から前島へと直線的に結んでいます。大きく変わったのは現在の地図で赤く強調されている川の分岐点を斜めに渡るような道路です。

ちなみに工事以前に前島に行くには川のそばにあった細い道路から仲吉橋に渡っていました。

参考にしたのは那覇民俗地図と「戦前の牧志町民俗地図」です。

PR

久志芙沙子(久志ツル)

久志芙沙子/久志富佐子/久志ツル(1903 - 1986年)

1932年「婦人公論」6月号に「滅びゆく琉球女の手記」(原題「片隅の悲哀」)

父は久志助保(? - 1915年)、漢詩人

祖父は久志助法(1835 - 1900年)評定所の筆者主取で漢詩人、「顧国柱詩稿」作者

琉球処分後父が糖業に失敗し、一家は没落

一高女卒業後県内で教員を勤め、のち昭和五、六年頃上京

首里士族・安良城盛雄と最初の結婚、台湾での新婚生活、幼子・繁の病死、次男・勝也を残し離婚

年下の慶応大学医学生・坂野光と駆け落ちして再婚(名古屋)

---

近代医学が匙を投げた病から夫を救った宗教・解脱会への帰依

宗教家としての名声

子供7人の成功

医者になった長男の水死

勝也を探し出して母の名乗る

沖縄に居たらユタになっていたと語る

名前で検索して得られた情報をまとめ、追記分のデータから補足してあります。

【追記】「時代を彩った女たち/琉球新報社編」には4ページほどの久志についての文章がありますが、久志の情報は少なく、著作と当時の時代背景の説明に多くが裂かれています。

久志に関する考察は下記アドレスなどが参考になります。

http://plaza.rakuten.co.jp/tohno/4002

http://plaza.rakuten.co.jp/tohno/3012

琉球新報の仲村顕さんによる連載「眠れる先人たち」(2012年9月27日付)は久志を取り上げています。関連年表によると断筆から後は1973年の「青い海」27号にインタビューと「寄稿 四十年目の手記」、1988年に遺稿集「一期一会」があり、2005年には息子さんによる坂野興編「母と子の手記-片隅の悲哀」が書かれているようです。(2012.07.04追記)

1932年「婦人公論」6月号に「滅びゆく琉球女の手記」(原題「片隅の悲哀」)

父は久志助保(? - 1915年)、漢詩人

祖父は久志助法(1835 - 1900年)評定所の筆者主取で漢詩人、「顧国柱詩稿」作者

琉球処分後父が糖業に失敗し、一家は没落

一高女卒業後県内で教員を勤め、のち昭和五、六年頃上京

首里士族・安良城盛雄と最初の結婚、台湾での新婚生活、幼子・繁の病死、次男・勝也を残し離婚

年下の慶応大学医学生・坂野光と駆け落ちして再婚(名古屋)

---

近代医学が匙を投げた病から夫を救った宗教・解脱会への帰依

宗教家としての名声

子供7人の成功

医者になった長男の水死

勝也を探し出して母の名乗る

沖縄に居たらユタになっていたと語る

名前で検索して得られた情報をまとめ、追記分のデータから補足してあります。

【追記】「時代を彩った女たち/琉球新報社編」には4ページほどの久志についての文章がありますが、久志の情報は少なく、著作と当時の時代背景の説明に多くが裂かれています。

久志に関する考察は下記アドレスなどが参考になります。

http://plaza.rakuten.co.jp/tohno/4002

http://plaza.rakuten.co.jp/tohno/3012

琉球新報の仲村顕さんによる連載「眠れる先人たち」(2012年9月27日付)は久志を取り上げています。関連年表によると断筆から後は1973年の「青い海」27号にインタビューと「寄稿 四十年目の手記」、1988年に遺稿集「一期一会」があり、2005年には息子さんによる坂野興編「母と子の手記-片隅の悲哀」が書かれているようです。(2012.07.04追記)

浮島(那覇)

58号線から向こう側、浮かぶ島であった那覇をたどれるか試してみます。

図の左側は古海岸線です。長虹堤の建設以前なので土砂が堆積していません。

右側はそれから暫くたった図です。前島の潟原も半陸地化し久茂地周辺も内海というより川の流れに近くなってきました。

左は現代の那覇ですが前島潟原より海側と西新町を海に沈めてみました(笑)。西新町は最も古い時期に行われた埋立で昭和にはすでに陸地です。前島は戦後の埋立で、夫婦岩が陸地になったのも戦後です。

古い浮島の輪郭をたどってみると、夫婦岩が海中、波の上の崖は昔から変わらず、辻山は三文殊(サンモウジ)を含む小高い墓地地帯だったのが戦後平坦に造成され外側が埋立、という感じで輪郭を描けます。

現那覇商業高のある丘と向かい側の公園に続く高台は海没したことがない高台です。同様に辻山、波の上のそばの旭が丘も高台です。

雪の崎(ユーチヌサチ)、スーヌサチ(塩の崎?)も変わりません。

一番最初の古海岸線の高台を中心として現在の若狭、西町は土砂が堆積し緩やかな平地。

内海だった現久茂地川流域は土砂堆積での陸地化なので周辺は河原の地形。

河口に当たる東町、通堂、渡地は、浅瀬・小島が久茂地川と国場川による土砂堆積で陸地化。

全体的には旧浮島とその周囲に広がる浅瀬・珊瑚礁が川による土砂堆積で陸地化し、お互いにつながり面積拡大していったという流れです。

図の左側は古海岸線です。長虹堤の建設以前なので土砂が堆積していません。

右側はそれから暫くたった図です。前島の潟原も半陸地化し久茂地周辺も内海というより川の流れに近くなってきました。

左は現代の那覇ですが前島潟原より海側と西新町を海に沈めてみました(笑)。西新町は最も古い時期に行われた埋立で昭和にはすでに陸地です。前島は戦後の埋立で、夫婦岩が陸地になったのも戦後です。

古い浮島の輪郭をたどってみると、夫婦岩が海中、波の上の崖は昔から変わらず、辻山は三文殊(サンモウジ)を含む小高い墓地地帯だったのが戦後平坦に造成され外側が埋立、という感じで輪郭を描けます。

現那覇商業高のある丘と向かい側の公園に続く高台は海没したことがない高台です。同様に辻山、波の上のそばの旭が丘も高台です。

雪の崎(ユーチヌサチ)、スーヌサチ(塩の崎?)も変わりません。

一番最初の古海岸線の高台を中心として現在の若狭、西町は土砂が堆積し緩やかな平地。

内海だった現久茂地川流域は土砂堆積での陸地化なので周辺は河原の地形。

河口に当たる東町、通堂、渡地は、浅瀬・小島が久茂地川と国場川による土砂堆積で陸地化。

全体的には旧浮島とその周囲に広がる浅瀬・珊瑚礁が川による土砂堆積で陸地化し、お互いにつながり面積拡大していったという流れです。

ナーチュー毛

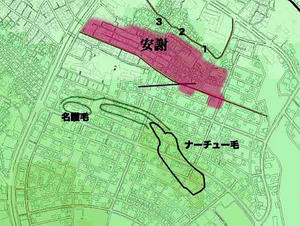

ナーチュー毛・名護毛(安謝)の続きです。

この図は天久の海岸からナーチュー毛に向けて東西を横断した図になります。

オリジナルの図は天久誌で国土地理院の1971年測量の図を基に制作されていますが、この図だとナーチュー毛が削り取られる前の地形がよくわかります。

天久誌の当該部分を引用します。

天久自動車教習所を通る断面で、西側の崖の上は海抜47.5メートルで天久台地の最高点をなす。天久自動車教習所のある場所はかつて採石場があり(GHQ地形図に Active quarry と記載)人為的に大きく改変された。またその付近は、1919年の陸地測量部作成の1/25000図によれば、天久の中心部落(天久原)の西〜西北に位置し海抜40メートル以上の南北に連なる荒れ地(原野)と針葉樹(琉球松)に覆われる丘であった。戦後の砕石によって土地が約20メートルも掘り下げられた。

(略)

なお「ナーチュー毛」の小丘は現天久一丁目の「天久プリン山公園」付近に当たるが、新都心建設によって完全に削り取られ海抜25メートル前後の平坦地と化している。

天久誌 P6(編集あり)

71年だと軍用地は返還されておらず、新都心建設は当然始まっていませんので、ナーチュー毛は海抜40メートルあまりあります。天久自動車教習所の土地は戦後暫くの間に採石されてしまったようですから1919年に存在した琉球松に覆われた丘は71年にはもうありません。

民俗地図では教習所一帯はカタカシラーンジマーチューと書かれてあります。

民俗地図で見る天久集落と安謝集落の間には直通道がほとんどありませんが、これだけの高さがある丘(名護毛-ナーチュー毛)があるのであればそれも自然かなという気がします。

海岸沿いと比べると全体的に高くなっている場所なので解りにくいですがナーチュー毛の東側(水溜原)との高低差は20メートルくらい、安謝側はそれ以上に高低差があります。

参考:安謝の原名(西側)

参考:天久の原名(西側)

この図は天久の海岸からナーチュー毛に向けて東西を横断した図になります。

オリジナルの図は天久誌で国土地理院の1971年測量の図を基に制作されていますが、この図だとナーチュー毛が削り取られる前の地形がよくわかります。

天久誌の当該部分を引用します。

天久自動車教習所を通る断面で、西側の崖の上は海抜47.5メートルで天久台地の最高点をなす。天久自動車教習所のある場所はかつて採石場があり(GHQ地形図に Active quarry と記載)人為的に大きく改変された。またその付近は、1919年の陸地測量部作成の1/25000図によれば、天久の中心部落(天久原)の西〜西北に位置し海抜40メートル以上の南北に連なる荒れ地(原野)と針葉樹(琉球松)に覆われる丘であった。戦後の砕石によって土地が約20メートルも掘り下げられた。

(略)

なお「ナーチュー毛」の小丘は現天久一丁目の「天久プリン山公園」付近に当たるが、新都心建設によって完全に削り取られ海抜25メートル前後の平坦地と化している。

天久誌 P6(編集あり)

71年だと軍用地は返還されておらず、新都心建設は当然始まっていませんので、ナーチュー毛は海抜40メートルあまりあります。天久自動車教習所の土地は戦後暫くの間に採石されてしまったようですから1919年に存在した琉球松に覆われた丘は71年にはもうありません。

民俗地図では教習所一帯はカタカシラーンジマーチューと書かれてあります。

民俗地図で見る天久集落と安謝集落の間には直通道がほとんどありませんが、これだけの高さがある丘(名護毛-ナーチュー毛)があるのであればそれも自然かなという気がします。

海岸沿いと比べると全体的に高くなっている場所なので解りにくいですがナーチュー毛の東側(水溜原)との高低差は20メートルくらい、安謝側はそれ以上に高低差があります。

参考:安謝の原名(西側)

参考:天久の原名(西側)

久米にあった流れ

那覇民俗地図に存在する水の流れを書いてみました。かなりいい加減です。

※追記訂正し図を差し替えました

詳細は久米にあった流れ 2を参照して下さい。(2010.12.14)

昭和の初め頃には久茂地川のクランク状に曲がる部分に久米から流れこむ水流があります。民俗地図では孔子廟(明倫堂)のそばを通りパブテスト教会のそばで曲がって終わっています。

この流れのそばにはメソジスト教会、那覇キリスト教会、パブテスト教会(善隣幼稚園)とキリスト教関係施設が三つもあります(紫の十字架で図示)。

また旧浮き島たる那覇を想像してみると、松尾山・内兼久山・辻山の高台と低地の久米が湾状になった島がこのあたりにあったことが解ります。

※追記訂正し図を差し替えました

詳細は久米にあった流れ 2を参照して下さい。(2010.12.14)

昭和の初め頃には久茂地川のクランク状に曲がる部分に久米から流れこむ水流があります。民俗地図では孔子廟(明倫堂)のそばを通りパブテスト教会のそばで曲がって終わっています。

この流れのそばにはメソジスト教会、那覇キリスト教会、パブテスト教会(善隣幼稚園)とキリスト教関係施設が三つもあります(紫の十字架で図示)。

また旧浮き島たる那覇を想像してみると、松尾山・内兼久山・辻山の高台と低地の久米が湾状になった島がこのあたりにあったことが解ります。

国民学校

那覇に存在した国民学校令で国民学校になった学校です。

国民学校令(こくみんがっこうれい)とはそれまでの小学校令を廃して1941年(昭和16年)3月1日に発布された勅令(昭和16年勅令第148号)である。国民学校令 - Wikipedia

敗戦後違う形で復活した学校は(閉校)をつけてありません。

例)久茂地国民学校 - 久茂地初等学校(S26)

例)泊国民学校 - 泊小学校(S33)

あとは那覇の解放区域が参考になるでしょうか...

参考:立ち入り制限(2)

参考:旧那覇地区の解放順序

参考:真和志南部の解放順序

参考にしたのは天久誌の学校系統図(p245)です。天久誌にはその他にも中学校系統図、戦後の那覇市立小学校系統図が掲載されています。これらの図は他の書誌からの引用、もしくは記載されているものを図にしたと思われますがまとまっているのでさすがに便利です。

•那覇

松山国民学校 (閉校)

申庚国民学校 (閉校)/ママ 甲辰国民学校と思われる

天妃国民学校

上山国民学校 (閉校)

久茂地国民学校

那覇国民学校 (閉校)

泊国民学校

垣花国民学校 (閉校)

•真和志

楚辺国民学校

真和志国民学校

大道国民学校

安里国民学校

•首里

首里第三国民学校

沖縄県師範学校付属国民学校 (閉校)

西首里第二国民学校

首里第一国民学校

•小禄

小禄一国民学校 (閉校)

小禄二国民学校 (閉校)

参考:グダグダ(β) 小学校系統図 (戦後)

国民学校令(こくみんがっこうれい)とはそれまでの小学校令を廃して1941年(昭和16年)3月1日に発布された勅令(昭和16年勅令第148号)である。国民学校令 - Wikipedia

敗戦後違う形で復活した学校は(閉校)をつけてありません。

例)久茂地国民学校 - 久茂地初等学校(S26)

例)泊国民学校 - 泊小学校(S33)

あとは那覇の解放区域が参考になるでしょうか...

参考:立ち入り制限(2)

参考:旧那覇地区の解放順序

参考:真和志南部の解放順序

参考にしたのは天久誌の学校系統図(p245)です。天久誌にはその他にも中学校系統図、戦後の那覇市立小学校系統図が掲載されています。これらの図は他の書誌からの引用、もしくは記載されているものを図にしたと思われますがまとまっているのでさすがに便利です。

•那覇

松山国民学校 (閉校)

申庚国民学校 (閉校)/ママ 甲辰国民学校と思われる

天妃国民学校

上山国民学校 (閉校)

久茂地国民学校

那覇国民学校 (閉校)

泊国民学校

垣花国民学校 (閉校)

•真和志

楚辺国民学校

真和志国民学校

大道国民学校

安里国民学校

•首里

首里第三国民学校

沖縄県師範学校付属国民学校 (閉校)

西首里第二国民学校

首里第一国民学校

•小禄

小禄一国民学校 (閉校)

小禄二国民学校 (閉校)

参考:グダグダ(β) 小学校系統図 (戦後)

シーシンサー

カタカシラーンジマーチュー

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]