ENTRY NAVI

桜井増太郎

昭和12年の人事録から。

桜井増太郎

雑貨商(サクライ商店主)

那覇市東町4ノ26大門前通

君は明治24年を以て徳島県板野郡里浦村に生る。明治38年9月15歳の春、叔父福田竹五郎氏に伴はれて来県し多年同氏の下に店員として精励し、大正7年5月独立して洋品雑貨店『サクライ商店』を経営し今日に至る。今や君の家業は市内一流の洋品雑貨商として堂々業界に君臨し『良質廉売、顧客本位』をモットーに逐年隆盛を極め前途洋々たりとは云へ、此感に於ける君の努力は真に敬服に値するものあり。天秤棒を肩に或は自ら荷車をひいて遠く地方行商に出かけるなど文字通りの苦闘を続け遂に今日の地位を獲得せり。

沖縄県人事録 (抜粋と編集)

才の神(セーヌカン)の福田さんのもとで下働きをして独立ということですね。

大門前を撮った写真にサクライの文字があります。

http://naha.machitane.net/old_photo.php?id=1043

上記アドレスの写真ではサクライの文字のある電柱は円山号の並びになってますのでおそらく店舗の前にあったのだと思われます。

店舗の位置は大門前通りの商店主出身地を参照して下さい。

参考:グダグダ(β) 大門前通りの商い

桜井増太郎

雑貨商(サクライ商店主)

那覇市東町4ノ26大門前通

君は明治24年を以て徳島県板野郡里浦村に生る。明治38年9月15歳の春、叔父福田竹五郎氏に伴はれて来県し多年同氏の下に店員として精励し、大正7年5月独立して洋品雑貨店『サクライ商店』を経営し今日に至る。今や君の家業は市内一流の洋品雑貨商として堂々業界に君臨し『良質廉売、顧客本位』をモットーに逐年隆盛を極め前途洋々たりとは云へ、此感に於ける君の努力は真に敬服に値するものあり。天秤棒を肩に或は自ら荷車をひいて遠く地方行商に出かけるなど文字通りの苦闘を続け遂に今日の地位を獲得せり。

沖縄県人事録 (抜粋と編集)

才の神(セーヌカン)の福田さんのもとで下働きをして独立ということですね。

大門前を撮った写真にサクライの文字があります。

http://naha.machitane.net/old_photo.php?id=1043

上記アドレスの写真ではサクライの文字のある電柱は円山号の並びになってますのでおそらく店舗の前にあったのだと思われます。

店舗の位置は大門前通りの商店主出身地を参照して下さい。

参考:グダグダ(β) 大門前通りの商い

PR

アサヒ泡盛

「私の戦後史 第2集」の石川逢篤さんの証言から抜粋します。

販路拡張のための宣伝にも大いに工夫をこらした。製造元は違っていても、各自のラベルはまだなかった。「酒グヮー ヌメー」と言うと「マーヌ酒ガ?」「イシチャーグヮーヌ酒ヤサ」といってとおるころで、酒造元の屋号が酒の商標みたいに呼ばれていたのである。

本土向けの販路を開拓するにはポスターで宣伝しないといかんと思い、自分で考案し、私のところの酒は「アサヒ泡盛」との銘柄で売り出した。ポスターは当代の人気女優・田中絹代の絵をかき、いかにも田中絹代が泡盛を飲んでいるふうにしてチューカーグヮーをあしらったもので、いまみると笑いになるシロモノだが、東京、大阪に多量に配った。

県外向け移出総量が年間10000石あったが、5000石を私の方から出していた。私のところは昭和7年頃から年産1000石になっており、“しょうちゅう”酒造界で1000石というのは全国のトップレベルだった。県外出荷のため他の酒屋からも集めたものだ。大阪、神戸あたりでも、泡盛が知れわたり、その上泡盛を買いにくる人たちが「アサヒ印をくれ」というまでに評判になった。付け加えると本土向けは1斗入れの陶器に詰めたものである。

宣伝の二番手は、県内向けで首里バスの車体の横っぱらに取り付けたバス広告で、新しいアイデアに入る部類だった。また地元の琉球、朝日の2新聞にも題字の下に月極め広告を出した。料金は1円。

私の戦後史 第2集 p156、157(抜粋と編集)

首里バスにつけた広告は写真が残っています。昭和10年頃のよう。

那覇まちのたね通信 | 首里/首里市営バス

http://naha.machitane.net/old_photo.php?id=244

田中絹代のポスターは下記サイトを参照すると昭和4年のことのようです。

http://sun.ap.teacup.com/ueharanaohiko/6.html

関連:グダグダ(β) 石川逢篤

販路拡張のための宣伝にも大いに工夫をこらした。製造元は違っていても、各自のラベルはまだなかった。「酒グヮー ヌメー」と言うと「マーヌ酒ガ?」「イシチャーグヮーヌ酒ヤサ」といってとおるころで、酒造元の屋号が酒の商標みたいに呼ばれていたのである。

本土向けの販路を開拓するにはポスターで宣伝しないといかんと思い、自分で考案し、私のところの酒は「アサヒ泡盛」との銘柄で売り出した。ポスターは当代の人気女優・田中絹代の絵をかき、いかにも田中絹代が泡盛を飲んでいるふうにしてチューカーグヮーをあしらったもので、いまみると笑いになるシロモノだが、東京、大阪に多量に配った。

県外向け移出総量が年間10000石あったが、5000石を私の方から出していた。私のところは昭和7年頃から年産1000石になっており、“しょうちゅう”酒造界で1000石というのは全国のトップレベルだった。県外出荷のため他の酒屋からも集めたものだ。大阪、神戸あたりでも、泡盛が知れわたり、その上泡盛を買いにくる人たちが「アサヒ印をくれ」というまでに評判になった。付け加えると本土向けは1斗入れの陶器に詰めたものである。

宣伝の二番手は、県内向けで首里バスの車体の横っぱらに取り付けたバス広告で、新しいアイデアに入る部類だった。また地元の琉球、朝日の2新聞にも題字の下に月極め広告を出した。料金は1円。

私の戦後史 第2集 p156、157(抜粋と編集)

首里バスにつけた広告は写真が残っています。昭和10年頃のよう。

那覇まちのたね通信 | 首里/首里市営バス

http://naha.machitane.net/old_photo.php?id=244

田中絹代のポスターは下記サイトを参照すると昭和4年のことのようです。

http://sun.ap.teacup.com/ueharanaohiko/6.html

関連:グダグダ(β) 石川逢篤

山里永吉関連

山里永吉関連をまとめます。

「私の戦後史 第2集」から。

私は明治35年8月18日那覇の上之蔵に生まれた。家は那覇の旧家で素封家である。父は農工銀行に勤めており、辻に貸家を幾つも持っていて財産は相当あったので、子供の頃はあまり苦労を知らずに成長した。そのころの那覇の金持ちはたいてい辻に貸家を持っている。家賃も相当高いしいい収入になった。それで私の家に法事とか祝事がある時には、辻の貸家の女連中が給仕をしたり台所の手伝いをしに多数きたものである。

上之蔵の道向こうには芝居小屋があった。沖縄座とか中座とか球陽座とか。風向きの加減でどうにかすると太鼓の音も聞こえてくるぐらい近い。それで子供のときから芝居が好きでよく見にいったものである。

私の戦後史 第2集 p77

父は農工銀行勤め、上之蔵、旧家ということなので山里永昌が父だと思われます。

山里永昌

県農工銀行書記 沖縄県士族

那覇区上之蔵町2ノ26

明治10年を以て那覇区上之蔵に生る。故父永錫氏は○に那覇区会議員として貢献少からず、又県農工銀行創立の際委員として奔走努力し、創立後第1回の取締役に推薦せられ、斯界の重鎮として嘖々たる令名ありき。君は其長男にして夙に家督を相続し、既に三男三女の児を挙げたり

沖縄県人事録/楢原翠邦編(大正5)

大正2年の辻の家主という新聞記事に山里永昌の名があります(2棟/東村となっている)。

参考:グダグダ(β) 辻の家主

大火で辻にあった貸家は全部丸焼け、保険金は一文もかけていない。それで父は農工銀行を辞めて生前漆器店を始めており、兄貴は勧業銀行に勤めて高給をとっているので辞めようとしない。「お前店番をしろ」というわけで[昭和2年4月]東京から帰った私に申しつけたが、私にはそういう仕事は向かない。店のことはいい加減にして、脚本や評論などを新聞に発表したりしていた。

私の戦後史 第2集 p88

------

父が始めていた漆器店は私に店番をするようにいわれていたが私はそれをしない。それで兄貴は店を他人に譲ってしまった。

私の戦後史 第2集 p87

辻の大火で貸家を失った父(永昌)が漆器店を始め、永昌逝去により東京から帰郷した永吉が漆器店をみるようになったが後年売却。

昭和11年秋、東京の洋裁学院を卒業し石門通り山形屋裏で洋裁店を開いていた豊平勝子と結婚。結婚式は洋装で行うと新聞が報じたため見物人が多数。「私の戦後史」にはウエディングドレスの写真が掲載(p91、92)。

1962年には兼次後援会の支援で那覇北部から立法院議員に立候補するが落選。選挙資金は稲嶺一郎が出した(p107)。

兄は永明、弟は永達。

図は人事録での山里永昌の住所「上之蔵町2ノ26」を昭和4年の地図から探したもの(参照:上之蔵町(昭和4))。

オレンジが辻で手前から1、2、3丁目で劇場は1丁目のそば(参照:上の芝居・下の芝居)にあった。

【追記】山里永吉が発行していた月刊琉球(第2巻第7号/昭和12年)の奥付では「那覇市天妃町2ノ11」が住所となっています。

印刷人は通堂町2ノ1の嘉味田朝茂、印刷所は同住所の向春商会印刷部。

「私の戦後史 第2集」から。

私は明治35年8月18日那覇の上之蔵に生まれた。家は那覇の旧家で素封家である。父は農工銀行に勤めており、辻に貸家を幾つも持っていて財産は相当あったので、子供の頃はあまり苦労を知らずに成長した。そのころの那覇の金持ちはたいてい辻に貸家を持っている。家賃も相当高いしいい収入になった。それで私の家に法事とか祝事がある時には、辻の貸家の女連中が給仕をしたり台所の手伝いをしに多数きたものである。

上之蔵の道向こうには芝居小屋があった。沖縄座とか中座とか球陽座とか。風向きの加減でどうにかすると太鼓の音も聞こえてくるぐらい近い。それで子供のときから芝居が好きでよく見にいったものである。

私の戦後史 第2集 p77

父は農工銀行勤め、上之蔵、旧家ということなので山里永昌が父だと思われます。

山里永昌

県農工銀行書記 沖縄県士族

那覇区上之蔵町2ノ26

明治10年を以て那覇区上之蔵に生る。故父永錫氏は○に那覇区会議員として貢献少からず、又県農工銀行創立の際委員として奔走努力し、創立後第1回の取締役に推薦せられ、斯界の重鎮として嘖々たる令名ありき。君は其長男にして夙に家督を相続し、既に三男三女の児を挙げたり

沖縄県人事録/楢原翠邦編(大正5)

大正2年の辻の家主という新聞記事に山里永昌の名があります(2棟/東村となっている)。

参考:グダグダ(β) 辻の家主

大火で辻にあった貸家は全部丸焼け、保険金は一文もかけていない。それで父は農工銀行を辞めて生前漆器店を始めており、兄貴は勧業銀行に勤めて高給をとっているので辞めようとしない。「お前店番をしろ」というわけで[昭和2年4月]東京から帰った私に申しつけたが、私にはそういう仕事は向かない。店のことはいい加減にして、脚本や評論などを新聞に発表したりしていた。

私の戦後史 第2集 p88

------

父が始めていた漆器店は私に店番をするようにいわれていたが私はそれをしない。それで兄貴は店を他人に譲ってしまった。

私の戦後史 第2集 p87

辻の大火で貸家を失った父(永昌)が漆器店を始め、永昌逝去により東京から帰郷した永吉が漆器店をみるようになったが後年売却。

昭和11年秋、東京の洋裁学院を卒業し石門通り山形屋裏で洋裁店を開いていた豊平勝子と結婚。結婚式は洋装で行うと新聞が報じたため見物人が多数。「私の戦後史」にはウエディングドレスの写真が掲載(p91、92)。

1962年には兼次後援会の支援で那覇北部から立法院議員に立候補するが落選。選挙資金は稲嶺一郎が出した(p107)。

兄は永明、弟は永達。

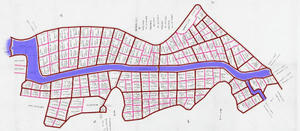

図は人事録での山里永昌の住所「上之蔵町2ノ26」を昭和4年の地図から探したもの(参照:上之蔵町(昭和4))。

オレンジが辻で手前から1、2、3丁目で劇場は1丁目のそば(参照:上の芝居・下の芝居)にあった。

【追記】山里永吉が発行していた月刊琉球(第2巻第7号/昭和12年)の奥付では「那覇市天妃町2ノ11」が住所となっています。

印刷人は通堂町2ノ1の嘉味田朝茂、印刷所は同住所の向春商会印刷部。

久米周辺部の住人

続きのようなものということで那覇市史から。

この松尾山を中心にした区域がほぼ昔の久米村である。古老の話では、戦前にあった那覇尋常高等小学校(福木の山の学校)、県立第二高等女学校、松山小学校はもちろんのこと県立病院、聯隊区司令部、そして地続きのトーゴーマーチューまでが総てがクニンダマーチュー(久米村松尾山)と称され久米村の地所であたとのこと。明治36年の土地整理の際に課税の噂や、後日の管理の困難さなどの事情で内兼久山と共に久米村が所有権を放棄し、県有地に移ったとのことである。(中略)

久茂地は史料にもあるように、康熙6(1667)年紫金大夫金正春、城間親方の奏請で普門寺の地を久米村に属せしめたとのことで(後に久茂地と改める)、明治29年、沖縄県から出版された「沖縄旧慣地方制度」によると、行政区域及住民の項に「久米村中に久茂地あり一村落の姿をなせしにより明治12年9月久茂地役場を設置す」とあり、住民は「久米村-住民総て士にして総役以下吏員を勤むることを得而(以下略)」また「久米村人は元中年間支那より閩人三拾六姓を賜はり其の裔孫を称して久米村人と云ふ、皆平士にして町百姓なし、又同村内に那覇の平士住居する者あり、是れを島中人と云ひ、又同村久茂地は平士、町百姓の2種あり、島中人と同じく那覇親見世に属し権利義務も亦那覇四町と同じ」、各村庁衙の組織の項で久米村明倫堂の条に「但島中人及び久茂地は地所に関する件を除く外都[ママ]て那覇親見世の管理に属す」ともある。土地は久米村に、住人の那覇士と町百姓は那覇の親見世所管にと、廃藩後の久米は幾多の紆余曲折を経てきたもので(後略)

那覇市史資料編第2巻 中の7 p33、34(抜粋と編集)

久茂地が久米村であったこと、久米村(36姓は総て士族)にも那覇士族と平民が住んでいて島中人と呼ばれていたことなどがわかります。

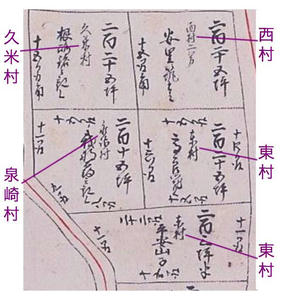

県立図書館の貴重資料デジタル書庫に1671年の「久茂地村屋敷図」があります。

久茂地村屋敷図 [写]|貴重資料デジタル書庫・デジタルアーカイブ

http://archive.library.pref.okinawa.jp/?type=map&articleId=50017

左図は「久茂地村屋敷図」を加工したもの、右図は「那覇区全図(大4)」を加工したもので、久茂地・美栄橋町はあまり大きな変化はないようです。

参考:グダグダ(β) 久茂地町(昭和4)

参考:グダグダ(β) 美栄橋町(昭和4)

現在の那覇市久茂地地区周辺(=久茂地川の両岸地域)を描いたこの絵地図は、琉球王府の最高機関である評定所が管理していたとされるものです。あとで詳しくみるように、図中の書き入れから、この図は、1735年に作成された原図の1741年改訂版とみられています。

この絵地図を詳しくみると、各区画の面積、四方の長さ、住人名、出身村(どこから移転したか)などの情報が一軒、一軒、詳しく描かれています。

『久茂地村屋敷図』解説

読みが正確かどうかは自信がないですが... 右はイベガマで石が積んである様子が描かれています。

この松尾山を中心にした区域がほぼ昔の久米村である。古老の話では、戦前にあった那覇尋常高等小学校(福木の山の学校)、県立第二高等女学校、松山小学校はもちろんのこと県立病院、聯隊区司令部、そして地続きのトーゴーマーチューまでが総てがクニンダマーチュー(久米村松尾山)と称され久米村の地所であたとのこと。明治36年の土地整理の際に課税の噂や、後日の管理の困難さなどの事情で内兼久山と共に久米村が所有権を放棄し、県有地に移ったとのことである。(中略)

久茂地は史料にもあるように、康熙6(1667)年紫金大夫金正春、城間親方の奏請で普門寺の地を久米村に属せしめたとのことで(後に久茂地と改める)、明治29年、沖縄県から出版された「沖縄旧慣地方制度」によると、行政区域及住民の項に「久米村中に久茂地あり一村落の姿をなせしにより明治12年9月久茂地役場を設置す」とあり、住民は「久米村-住民総て士にして総役以下吏員を勤むることを得而(以下略)」また「久米村人は元中年間支那より閩人三拾六姓を賜はり其の裔孫を称して久米村人と云ふ、皆平士にして町百姓なし、又同村内に那覇の平士住居する者あり、是れを島中人と云ひ、又同村久茂地は平士、町百姓の2種あり、島中人と同じく那覇親見世に属し権利義務も亦那覇四町と同じ」、各村庁衙の組織の項で久米村明倫堂の条に「但島中人及び久茂地は地所に関する件を除く外都[ママ]て那覇親見世の管理に属す」ともある。土地は久米村に、住人の那覇士と町百姓は那覇の親見世所管にと、廃藩後の久米は幾多の紆余曲折を経てきたもので(後略)

那覇市史資料編第2巻 中の7 p33、34(抜粋と編集)

久茂地が久米村であったこと、久米村(36姓は総て士族)にも那覇士族と平民が住んでいて島中人と呼ばれていたことなどがわかります。

県立図書館の貴重資料デジタル書庫に1671年の「久茂地村屋敷図」があります。

久茂地村屋敷図 [写]|貴重資料デジタル書庫・デジタルアーカイブ

http://archive.library.pref.okinawa.jp/?type=map&articleId=50017

左図は「久茂地村屋敷図」を加工したもの、右図は「那覇区全図(大4)」を加工したもので、久茂地・美栄橋町はあまり大きな変化はないようです。

参考:グダグダ(β) 久茂地町(昭和4)

参考:グダグダ(β) 美栄橋町(昭和4)

現在の那覇市久茂地地区周辺(=久茂地川の両岸地域)を描いたこの絵地図は、琉球王府の最高機関である評定所が管理していたとされるものです。あとで詳しくみるように、図中の書き入れから、この図は、1735年に作成された原図の1741年改訂版とみられています。

この絵地図を詳しくみると、各区画の面積、四方の長さ、住人名、出身村(どこから移転したか)などの情報が一軒、一軒、詳しく描かれています。

『久茂地村屋敷図』解説

読みが正確かどうかは自信がないですが... 右はイベガマで石が積んである様子が描かれています。

ニンジョーグチ/豆腐(久茂地)

「那覇の民俗編集ニュース」から久茂地の「落雷」「ヤマトンチュ教師」を引用します。図は「那覇民俗地図」「戦前の久茂地村民俗地図」を参考にして作成しました。

落雷

鈴木製材所の隣りのニンヂョクチには瓦葺きの屋取りがあったが早朝からの大雨はカミナリをともない、稲光は眼がくらむくらいで、最後の大きなカミナリは、屋取りで豆腐をひいていたお婆さんに命中して、屋取りと共に焼けて即死したのであった。

ヤマトンチュ教師

久茂地村は範囲が広く、現在のソニービルは村の中央にあり、向岸には浜崎製帽所があった。久茂地校の正門は裏側にあたり、100メートル先の墓地の下に新井(ミーガー)がありいかなる干ばつでも水はあり、村の庶民の豆腐づくりにはかかせない湧泉だった。(後略)

ニンジョーグチ(那覇民俗地図)がどういう意味かはわかりません(船の着き口?)。

「昭和初期の那覇市街図」(国場組社史掲載)では川沿いには久茂地橋側から電気会社、大城組、日高製材所、国場組土木建築請負、製材所があります。

ミーガーの場所はわかりませんが、久茂地小の前の道を進んで行くと左側裏手は墓地地帯ですのでそのあたり?( 参考:戦前の松尾)

結論は豆腐作ってた家があるってことくらいでしょうか(笑)。

引用での屋取りについては微妙なとこがあるので別項で。

落雷

鈴木製材所の隣りのニンヂョクチには瓦葺きの屋取りがあったが早朝からの大雨はカミナリをともない、稲光は眼がくらむくらいで、最後の大きなカミナリは、屋取りで豆腐をひいていたお婆さんに命中して、屋取りと共に焼けて即死したのであった。

ヤマトンチュ教師

久茂地村は範囲が広く、現在のソニービルは村の中央にあり、向岸には浜崎製帽所があった。久茂地校の正門は裏側にあたり、100メートル先の墓地の下に新井(ミーガー)がありいかなる干ばつでも水はあり、村の庶民の豆腐づくりにはかかせない湧泉だった。(後略)

ニンジョーグチ(那覇民俗地図)がどういう意味かはわかりません(船の着き口?)。

「昭和初期の那覇市街図」(国場組社史掲載)では川沿いには久茂地橋側から電気会社、大城組、日高製材所、国場組土木建築請負、製材所があります。

ミーガーの場所はわかりませんが、久茂地小の前の道を進んで行くと左側裏手は墓地地帯ですのでそのあたり?( 参考:戦前の松尾)

結論は豆腐作ってた家があるってことくらいでしょうか(笑)。

引用での屋取りについては微妙なとこがあるので別項で。

大久保孝三郎

大正5年の沖縄県人事録からです。この人はお医者さんで寄留商人というのとは違うかもしれませんが、カテゴリ分類の繁雑さをさけるため寄留商人にします。

参考:Category 寄留商人

大久保孝三郎

内科専門医

那覇区久米町1ノ3

君は福島県安積郡森藤村の産、明治8(1875)年を以て生る。亡嘉久太氏の四男なるが、兄弟悉く早世せしを以て其家督を相続し、既に2男3女を挙げ居れり、明治26年東都に負うて、済生学舎に学び、苦学研鑽有ゆる困厄と闘ひ、同28年同舎を卒業せし後、翌29年直ちに本県に来りて開業し、以て今日に至れるなり。君が営む処の医院は広壮に非ず、又装飾を施せるにも非ず、敢て門戸を飾るにあらざるも、然も疾患に悩むもの日々門前に蝟集し、業務常に殷盛を極むる所為のものは何ぞ。是れ他なし其人格にあり。資性温厚徹頭徹尾人格の人にして、患者に接する事懇切を極め、然も驚くべき程寡黙にして、普通医師に見る如き追従軽薄の態度毫も無く、診療を了れば黙々として直ちに去り、未だ○て無駄口を利きし事なし、然も其間云ふに云はれざる愛嬌ありて、人の親しむべき美質を有せり。又熱心なる基督教信者なる為め従って其居常は頗る真面目にして、真に欽すべき高風の紳士たり。

沖縄県人事録(抜粋と編集)

http://archive.library.pref.okinawa.jp/?type=book&articleId=50102

画像は沖縄県立図書館貴重資料デジタル書庫の「沖縄県人事録/楢原翠邦編(大正5)」からで、切り出して画像処理などをしてあります。

那覇民俗地図では久米大通りの真ん中に大久保医院がありますが、引用の「久米町1ノ3」の場所ではありません。昭和12年の人事録では「久米1ノ21」になっています。

参考:グダグダ(β) 久米町(昭和4)

【追記】建物内部(診察室?)の写真のようです。

大正時代に沖縄に在った企業 (53) - 昔の写真と資料 - Yahoo!ブログ

http://blogs.yahoo.co.jp/pusan_de/3224706.html

参考:Category 寄留商人

大久保孝三郎

内科専門医

那覇区久米町1ノ3

君は福島県安積郡森藤村の産、明治8(1875)年を以て生る。亡嘉久太氏の四男なるが、兄弟悉く早世せしを以て其家督を相続し、既に2男3女を挙げ居れり、明治26年東都に負うて、済生学舎に学び、苦学研鑽有ゆる困厄と闘ひ、同28年同舎を卒業せし後、翌29年直ちに本県に来りて開業し、以て今日に至れるなり。君が営む処の医院は広壮に非ず、又装飾を施せるにも非ず、敢て門戸を飾るにあらざるも、然も疾患に悩むもの日々門前に蝟集し、業務常に殷盛を極むる所為のものは何ぞ。是れ他なし其人格にあり。資性温厚徹頭徹尾人格の人にして、患者に接する事懇切を極め、然も驚くべき程寡黙にして、普通医師に見る如き追従軽薄の態度毫も無く、診療を了れば黙々として直ちに去り、未だ○て無駄口を利きし事なし、然も其間云ふに云はれざる愛嬌ありて、人の親しむべき美質を有せり。又熱心なる基督教信者なる為め従って其居常は頗る真面目にして、真に欽すべき高風の紳士たり。

沖縄県人事録(抜粋と編集)

http://archive.library.pref.okinawa.jp/?type=book&articleId=50102

画像は沖縄県立図書館貴重資料デジタル書庫の「沖縄県人事録/楢原翠邦編(大正5)」からで、切り出して画像処理などをしてあります。

那覇民俗地図では久米大通りの真ん中に大久保医院がありますが、引用の「久米町1ノ3」の場所ではありません。昭和12年の人事録では「久米1ノ21」になっています。

参考:グダグダ(β) 久米町(昭和4)

【追記】建物内部(診察室?)の写真のようです。

大正時代に沖縄に在った企業 (53) - 昔の写真と資料 - Yahoo!ブログ

http://blogs.yahoo.co.jp/pusan_de/3224706.html

山下昇男

昭和12年の沖縄県人事録から。

山下昇男

沖縄物産陳列所主

那覇市東町2ノ60

君は鹿児島県人明治37年中頭郡越来村字胡屋に生る。沖縄県立農林学校に学び、暫く本家の家業を手伝ひ、中頭郡字胡屋に在りしが、昭和6年一家を成して出覇、現住所に於て山下好妙堂を経営して、化粧品、売薬、香油、洋品雑貨等を商ひ、家業逐年隆盛を極めしが、○敏なる君は之に満足せず同12年遂に意を決して転業し、本県特産品の積極的宣伝に乗出すべく物産陳列所を経営して今日及ぶ。

沖縄県人事録 (抜粋と編集)

図は沖縄タイムス掲載の「思い出のわが町/戦前の大門前民俗地図」を参考に作成したもの。

東町(昭和4)で「東町2ノ60」を見ると郵便局の向かい辺りになりますので図での山下が「山下好妙堂」なんではないでしょうか。

関連:グダグダ(β) 大門前通りの商店主出身地

山下昇男

沖縄物産陳列所主

那覇市東町2ノ60

君は鹿児島県人明治37年中頭郡越来村字胡屋に生る。沖縄県立農林学校に学び、暫く本家の家業を手伝ひ、中頭郡字胡屋に在りしが、昭和6年一家を成して出覇、現住所に於て山下好妙堂を経営して、化粧品、売薬、香油、洋品雑貨等を商ひ、家業逐年隆盛を極めしが、○敏なる君は之に満足せず同12年遂に意を決して転業し、本県特産品の積極的宣伝に乗出すべく物産陳列所を経営して今日及ぶ。

沖縄県人事録 (抜粋と編集)

図は沖縄タイムス掲載の「思い出のわが町/戦前の大門前民俗地図」を参考に作成したもの。

東町(昭和4)で「東町2ノ60」を見ると郵便局の向かい辺りになりますので図での山下が「山下好妙堂」なんではないでしょうか。

関連:グダグダ(β) 大門前通りの商店主出身地

改姓した人

旧那覇・真和志とは関係ないんですがメモ代わりに書き留めます。

沖縄になかった姓に改姓した有名人ということで。

源 武雄(旧姓知念/1928年頃改姓/私の戦後史8 p222)

天野 鉄夫(旧姓金城/終戦後改姓/私の戦後史8 p313)

松岡 政保(旧姓宜野座/1931年改姓/松岡政保 - Wikipedia 「沖縄苗字のヒミツ/武智方寛」 p85–86)

千原 成梧(旧姓安里/戦前改姓/那覇市史資料編第2巻 中の7 P719)

沖縄になかった姓に改姓した有名人ということで。

源 武雄(旧姓知念/1928年頃改姓/私の戦後史8 p222)

天野 鉄夫(旧姓金城/終戦後改姓/私の戦後史8 p313)

松岡 政保(旧姓宜野座/1931年改姓/松岡政保 - Wikipedia 「沖縄苗字のヒミツ/武智方寛」 p85–86)

千原 成梧(旧姓安里/戦前改姓/那覇市史資料編第2巻 中の7 P719)

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]