久米周辺部の住人

続きのようなものということで那覇市史から。

この松尾山を中心にした区域がほぼ昔の久米村である。古老の話では、戦前にあった那覇尋常高等小学校(福木の山の学校)、県立第二高等女学校、松山小学校はもちろんのこと県立病院、聯隊区司令部、そして地続きのトーゴーマーチューまでが総てがクニンダマーチュー(久米村松尾山)と称され久米村の地所であたとのこと。明治36年の土地整理の際に課税の噂や、後日の管理の困難さなどの事情で内兼久山と共に久米村が所有権を放棄し、県有地に移ったとのことである。(中略)

久茂地は史料にもあるように、康熙6(1667)年紫金大夫金正春、城間親方の奏請で普門寺の地を久米村に属せしめたとのことで(後に久茂地と改める)、明治29年、沖縄県から出版された「沖縄旧慣地方制度」によると、行政区域及住民の項に「久米村中に久茂地あり一村落の姿をなせしにより明治12年9月久茂地役場を設置す」とあり、住民は「久米村-住民総て士にして総役以下吏員を勤むることを得而(以下略)」また「久米村人は元中年間支那より閩人三拾六姓を賜はり其の裔孫を称して久米村人と云ふ、皆平士にして町百姓なし、又同村内に那覇の平士住居する者あり、是れを島中人と云ひ、又同村久茂地は平士、町百姓の2種あり、島中人と同じく那覇親見世に属し権利義務も亦那覇四町と同じ」、各村庁衙の組織の項で久米村明倫堂の条に「但島中人及び久茂地は地所に関する件を除く外都[ママ]て那覇親見世の管理に属す」ともある。土地は久米村に、住人の那覇士と町百姓は那覇の親見世所管にと、廃藩後の久米は幾多の紆余曲折を経てきたもので(後略)

那覇市史資料編第2巻 中の7 p33、34(抜粋と編集)

久茂地が久米村であったこと、久米村(36姓は総て士族)にも那覇士族と平民が住んでいて島中人と呼ばれていたことなどがわかります。

県立図書館の貴重資料デジタル書庫に1671年の「久茂地村屋敷図」があります。

久茂地村屋敷図 [写]|貴重資料デジタル書庫・デジタルアーカイブ

http://archive.library.pref.okinawa.jp/?type=map&articleId=50017

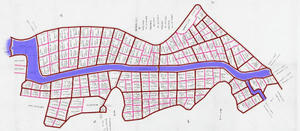

左図は「久茂地村屋敷図」を加工したもの、右図は「那覇区全図(大4)」を加工したもので、久茂地・美栄橋町はあまり大きな変化はないようです。

参考:グダグダ(β) 久茂地町(昭和4)

参考:グダグダ(β) 美栄橋町(昭和4)

現在の那覇市久茂地地区周辺(=久茂地川の両岸地域)を描いたこの絵地図は、琉球王府の最高機関である評定所が管理していたとされるものです。あとで詳しくみるように、図中の書き入れから、この図は、1735年に作成された原図の1741年改訂版とみられています。

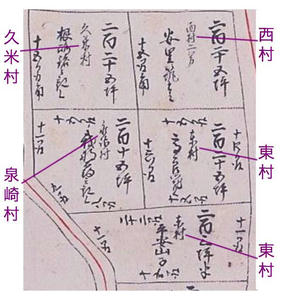

この絵地図を詳しくみると、各区画の面積、四方の長さ、住人名、出身村(どこから移転したか)などの情報が一軒、一軒、詳しく描かれています。

『久茂地村屋敷図』解説

読みが正確かどうかは自信がないですが... 右はイベガマで石が積んである様子が描かれています。

この松尾山を中心にした区域がほぼ昔の久米村である。古老の話では、戦前にあった那覇尋常高等小学校(福木の山の学校)、県立第二高等女学校、松山小学校はもちろんのこと県立病院、聯隊区司令部、そして地続きのトーゴーマーチューまでが総てがクニンダマーチュー(久米村松尾山)と称され久米村の地所であたとのこと。明治36年の土地整理の際に課税の噂や、後日の管理の困難さなどの事情で内兼久山と共に久米村が所有権を放棄し、県有地に移ったとのことである。(中略)

久茂地は史料にもあるように、康熙6(1667)年紫金大夫金正春、城間親方の奏請で普門寺の地を久米村に属せしめたとのことで(後に久茂地と改める)、明治29年、沖縄県から出版された「沖縄旧慣地方制度」によると、行政区域及住民の項に「久米村中に久茂地あり一村落の姿をなせしにより明治12年9月久茂地役場を設置す」とあり、住民は「久米村-住民総て士にして総役以下吏員を勤むることを得而(以下略)」また「久米村人は元中年間支那より閩人三拾六姓を賜はり其の裔孫を称して久米村人と云ふ、皆平士にして町百姓なし、又同村内に那覇の平士住居する者あり、是れを島中人と云ひ、又同村久茂地は平士、町百姓の2種あり、島中人と同じく那覇親見世に属し権利義務も亦那覇四町と同じ」、各村庁衙の組織の項で久米村明倫堂の条に「但島中人及び久茂地は地所に関する件を除く外都[ママ]て那覇親見世の管理に属す」ともある。土地は久米村に、住人の那覇士と町百姓は那覇の親見世所管にと、廃藩後の久米は幾多の紆余曲折を経てきたもので(後略)

那覇市史資料編第2巻 中の7 p33、34(抜粋と編集)

久茂地が久米村であったこと、久米村(36姓は総て士族)にも那覇士族と平民が住んでいて島中人と呼ばれていたことなどがわかります。

県立図書館の貴重資料デジタル書庫に1671年の「久茂地村屋敷図」があります。

久茂地村屋敷図 [写]|貴重資料デジタル書庫・デジタルアーカイブ

http://archive.library.pref.okinawa.jp/?type=map&articleId=50017

左図は「久茂地村屋敷図」を加工したもの、右図は「那覇区全図(大4)」を加工したもので、久茂地・美栄橋町はあまり大きな変化はないようです。

参考:グダグダ(β) 久茂地町(昭和4)

参考:グダグダ(β) 美栄橋町(昭和4)

現在の那覇市久茂地地区周辺(=久茂地川の両岸地域)を描いたこの絵地図は、琉球王府の最高機関である評定所が管理していたとされるものです。あとで詳しくみるように、図中の書き入れから、この図は、1735年に作成された原図の1741年改訂版とみられています。

この絵地図を詳しくみると、各区画の面積、四方の長さ、住人名、出身村(どこから移転したか)などの情報が一軒、一軒、詳しく描かれています。

『久茂地村屋敷図』解説

読みが正確かどうかは自信がないですが... 右はイベガマで石が積んである様子が描かれています。

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]