銘苅

那覇市史から銘苅の項を抜き出します。

銘苅

安謝から分離して独立行政部落をつくったのが明治42年。多和田原、銘苅原、名護松尾原の三つの小字の結合体であって住民の大半が首里系士族で占めていて、なかなか活気に富み純農家世帯ながら教育熱もありさらにスポーツにも理解の在る真和志屋取部落の雄であった。銘苅には銘苅子を祀ってある銘苅御殿ありシグルクの井(カー)、などがあって由緒床しい部落であった。

那覇市史資料編第二巻中の7、p39

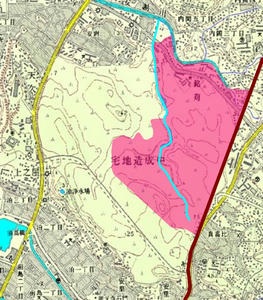

銘苅は銘刈川を境にしたバイパス側一帯(港川原、多和田原、赤田原、宇久増原、銘苅原、名護松尾原)と穂採謝原・兼本原・直禄原です。真和志民俗地図でみると中心は名護松尾原とそのそばにある兼本原に集落の印があります。

図では茶色の線が線路、川がカーブする一帯から330側が名護松尾原、そこから川を越え他安里側が兼本原です。図はかなりいい加減なので大体こんなもんと思って下さい。

安謝誌では拝所や元屋をめぐっていろいろ解釈され、銘苅にあるシグルクガーや多和田巫殿内を安謝でも拝んでいることに触れているのですが安謝から分離した部落なら納得できます。

このブログでは部落の祭祀の起源や部落建立を巡ることがらは具体的事実が提示されず解釈に留まる限りは扱わないことにします(自分に知識が無く判断ができないため)。

銘苅

安謝から分離して独立行政部落をつくったのが明治42年。多和田原、銘苅原、名護松尾原の三つの小字の結合体であって住民の大半が首里系士族で占めていて、なかなか活気に富み純農家世帯ながら教育熱もありさらにスポーツにも理解の在る真和志屋取部落の雄であった。銘苅には銘苅子を祀ってある銘苅御殿ありシグルクの井(カー)、などがあって由緒床しい部落であった。

那覇市史資料編第二巻中の7、p39

銘苅は銘刈川を境にしたバイパス側一帯(港川原、多和田原、赤田原、宇久増原、銘苅原、名護松尾原)と穂採謝原・兼本原・直禄原です。真和志民俗地図でみると中心は名護松尾原とそのそばにある兼本原に集落の印があります。

図では茶色の線が線路、川がカーブする一帯から330側が名護松尾原、そこから川を越え他安里側が兼本原です。図はかなりいい加減なので大体こんなもんと思って下さい。

安謝誌では拝所や元屋をめぐっていろいろ解釈され、銘苅にあるシグルクガーや多和田巫殿内を安謝でも拝んでいることに触れているのですが安謝から分離した部落なら納得できます。

このブログでは部落の祭祀の起源や部落建立を巡ることがらは具体的事実が提示されず解釈に留まる限りは扱わないことにします(自分に知識が無く判断ができないため)。

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]