寄宮区画整理

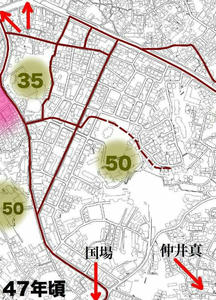

左図は寄宮区画整理地域内の旧道、右は原名と地形のいいかげんな図です。

左図は寄宮区画整理地域内のみ描いてありますのでご注意。右図は道を境界とするものに関しては概ね正しいと思いますが、そうでないものはいい加減に描いてあります。

寄宮区画整理は洗田原・長田原・底田原と後原の四つの原にまたがっています。

旧道に関しては真和志民俗地図、那覇市明細地図、那覇市復興地図(1945年)を参考にして描いてありますが正確なものではありませんのでご注意。参考にした那覇市明細地図には旧住所(地番に近い)が図示されていて、旧道は大体土地の境界線を通っていることがわかります。

国土変遷アーカイブ 1970年

http://archive.gsi.go.jp/airphoto/ViewPhotoServlet?workname=MOK701&courseno=C12&photono=9

また国土変遷アーカイブの1970年の写真(上アドレス)では区画整理以前の土地の境界線がどの様なものであったかをうかがうことができます。

寄宮区画整理地域の国場側(後原)は全域が対象ではなく大通り沿いのみが整理されていますが、その後方の道は(おそらくほぼ)換地などが行われていないため畑の境界線にあった道が現在も舗装されてそのまま利用されています。

寄宮中学校後方も当時の土地利用状況は同じで、区画整理以前は土地の境界線にあった道と個人所有地の範囲内に建てられた建物が散在しています。行政が道などを作らず(作れず)に個人所有地に住宅が建ち並びはじめたあたりで区画整理を始めたというのが当時の状況だと思われます。また本来この計画は1964年から1967年に行われるものであったようですが、住民の反対運動などで1967年に中止され、話し合いで1972年に再開されています。

※1960年代の区画整理がどの程度進んでいたのか、それ以前がどのような状況であったのかというのは全くわかりませんので、以降の話はすべて地図などがある1969年以降の変化を扱うことになります。

参考:グダグダ(β) 寄宮の区画整理計画

1970年頃には洗田原一帯から上間の坂沿いはすでに宅地化されて住宅が密集、沖大前通りを挟んだ沖大側も住宅が密集しています。

1970年の写真と69年頃のゼンリン地図を見ると、寄宮中体育館から沖大前通りをまっすぐ行き長田大通り入口を左折し、上間小入口でもう一度左折して体育館に戻る一帯が畑や空地の中に住宅が散見される状態です。

同じ1970年前後の寄宮区画整理区域でも洗田原は住宅が密集、底田原の洗田原に近い一帯(現白バラ後方)も宅地化、長田原も沖大前通りは店舗が立ち並んでいます。この宅地化された地域と上間の丘(現上間小)に囲まれた地帯が寄宮区画整理区域で激変した区域です(下図)。

寄宮区画整理区域でも区画整理以前にすでに宅地化されていた地域に変化が無かったかというとそうではなく、現在のような碁盤目の区画を通すために洗田原などでは立ち退きなどが行われていることが地図を見ていくとわかります(下図)。

ちなみに寄宮中向かいの勝良又原は一時的に土地を失った人達に行政が無理矢理土地を割り当てた地域で住宅密集地です(下図ピンク)。

参考:グダグダ(β) 勝良又原(国場)

上の図は那覇市復興地図の47年を模写したものですが、この範囲内にはほとんど住宅がないことがわかります。図の範囲から外れてしまっているのですが、左上の寄宮十字路から真和志小学校北方、下側の国場、右下の仲井真には人が戻って来ています。寄宮中の側にピンクの一帯がありますがここは割当土地制度で他の土地から来ている人たちの住宅区域です。

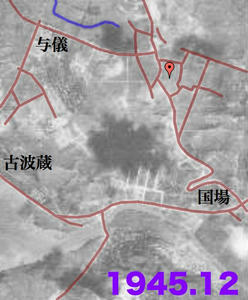

那覇市復興地図■は米軍の航空写真を地図に起こしたものなので、1945年撮影の写真も那覇市復興地図と同じようになっています(当たり前ですが)。

左図は寄宮区画整理地域内のみ描いてありますのでご注意。右図は道を境界とするものに関しては概ね正しいと思いますが、そうでないものはいい加減に描いてあります。

寄宮区画整理は洗田原・長田原・底田原と後原の四つの原にまたがっています。

旧道に関しては真和志民俗地図、那覇市明細地図、那覇市復興地図(1945年)を参考にして描いてありますが正確なものではありませんのでご注意。参考にした那覇市明細地図には旧住所(地番に近い)が図示されていて、旧道は大体土地の境界線を通っていることがわかります。

国土変遷アーカイブ 1970年

http://archive.gsi.go.jp/airphoto/ViewPhotoServlet?workname=MOK701&courseno=C12&photono=9

また国土変遷アーカイブの1970年の写真(上アドレス)では区画整理以前の土地の境界線がどの様なものであったかをうかがうことができます。

寄宮区画整理地域の国場側(後原)は全域が対象ではなく大通り沿いのみが整理されていますが、その後方の道は(おそらくほぼ)換地などが行われていないため畑の境界線にあった道が現在も舗装されてそのまま利用されています。

寄宮中学校後方も当時の土地利用状況は同じで、区画整理以前は土地の境界線にあった道と個人所有地の範囲内に建てられた建物が散在しています。行政が道などを作らず(作れず)に個人所有地に住宅が建ち並びはじめたあたりで区画整理を始めたというのが当時の状況だと思われます。また本来この計画は1964年から1967年に行われるものであったようですが、住民の反対運動などで1967年に中止され、話し合いで1972年に再開されています。

※1960年代の区画整理がどの程度進んでいたのか、それ以前がどのような状況であったのかというのは全くわかりませんので、以降の話はすべて地図などがある1969年以降の変化を扱うことになります。

参考:グダグダ(β) 寄宮の区画整理計画

1970年頃には洗田原一帯から上間の坂沿いはすでに宅地化されて住宅が密集、沖大前通りを挟んだ沖大側も住宅が密集しています。

1970年の写真と69年頃のゼンリン地図を見ると、寄宮中体育館から沖大前通りをまっすぐ行き長田大通り入口を左折し、上間小入口でもう一度左折して体育館に戻る一帯が畑や空地の中に住宅が散見される状態です。

同じ1970年前後の寄宮区画整理区域でも洗田原は住宅が密集、底田原の洗田原に近い一帯(現白バラ後方)も宅地化、長田原も沖大前通りは店舗が立ち並んでいます。この宅地化された地域と上間の丘(現上間小)に囲まれた地帯が寄宮区画整理区域で激変した区域です(下図)。

寄宮区画整理区域でも区画整理以前にすでに宅地化されていた地域に変化が無かったかというとそうではなく、現在のような碁盤目の区画を通すために洗田原などでは立ち退きなどが行われていることが地図を見ていくとわかります(下図)。

ちなみに寄宮中向かいの勝良又原は一時的に土地を失った人達に行政が無理矢理土地を割り当てた地域で住宅密集地です(下図ピンク)。

参考:グダグダ(β) 勝良又原(国場)

上の図は那覇市復興地図の47年を模写したものですが、この範囲内にはほとんど住宅がないことがわかります。図の範囲から外れてしまっているのですが、左上の寄宮十字路から真和志小学校北方、下側の国場、右下の仲井真には人が戻って来ています。寄宮中の側にピンクの一帯がありますがここは割当土地制度で他の土地から来ている人たちの住宅区域です。

那覇市復興地図■は米軍の航空写真を地図に起こしたものなので、1945年撮影の写真も那覇市復興地図と同じようになっています(当たり前ですが)。

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]