崇元寺市場

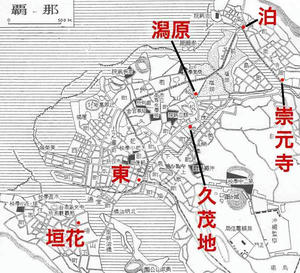

牧志町2丁目と前島町1丁目の境界道路から崇元寺橋を渡ったT字路のつきあたりに、崇元寺交番があって、その左側が崇元寺のユサンディマチ(夕市)で、市場の後方の松林は崇元寺廟の繁茂した樹林に連なり市場前の道路は泊前道(現又吉道路)と称し、北西は止まり高橋に至っていた。ここに市場が出現したのはおよそ70年くらい前で、最初のころは久茂地市場と同じく、ここの空地にいつとはなしに2、3人の人が物品販売をなすようになり、つぎつぎと増えて夕市の形態をなしてきたが、規模は小さかった。

那覇市史資料編 那覇市史資料編第2巻上 p290

那覇民俗地図には 旧崇元寺橋(安里橋)を牧志側から渡ったつきあたりに「市場」と書かれています。昭和女学校の向かいあたりでしょうか。

崇元寺私設市場 幸地長賢

旧崇元寺町1ノ16

現泊1ノ8ノ8

面積約80坪

那覇市史資料編 那覇市史資料編第2巻上 p290

崇元寺町にユサンデマチが発生したのはそれなりの理由があった。それは牧志町や前島町の一部(牧志町寄り)、それに安里方面からは、泊市場は距離的に遠く、なおその日稼ぎの賃金による主婦が夕食に間に合うため、この市を利用するのが多くなったからである。市場で販売される品は、肉類はなく、主に野菜、豆腐、もやし、よもぎ、魚類やキビガラなど品物も少なく、市場の中の売り手も14、5人程度で、閑散としたものであった。旧盆前になると、昼間キビ売りで賑わう程度であり、魚を売る人は泊人で、野菜などは他村や安里から持ちより、豆腐は主に隣接の安里の婦人であった。

---

葉野菜、魚類、モヤシ、オカラ、ヨモギ、苦菜、キビガラ、ユデ昆布、千切大根

野菜、豆腐は安里、よもぎ、苦菜は銘苅、魚類販売は泊の人。

泊人の足跡/松村興勝 p17、18(編集と抜粋)

那覇市史では仲買人(アチヨール)が野菜を一手に引き取り小売人にわたすのが不文律になっていたと書かれていますが東市場(ナーファヌマチ)以外でもそうだったのかどうかは不明です。

泊の人が扱っていたという魚は泊の漁師によるものでしょうか?

参考:グダグダ(β) 那覇の漁業民

那覇市史資料編 那覇市史資料編第2巻上 p290

那覇民俗地図には 旧崇元寺橋(安里橋)を牧志側から渡ったつきあたりに「市場」と書かれています。昭和女学校の向かいあたりでしょうか。

崇元寺私設市場 幸地長賢

旧崇元寺町1ノ16

現泊1ノ8ノ8

面積約80坪

那覇市史資料編 那覇市史資料編第2巻上 p290

崇元寺町にユサンデマチが発生したのはそれなりの理由があった。それは牧志町や前島町の一部(牧志町寄り)、それに安里方面からは、泊市場は距離的に遠く、なおその日稼ぎの賃金による主婦が夕食に間に合うため、この市を利用するのが多くなったからである。市場で販売される品は、肉類はなく、主に野菜、豆腐、もやし、よもぎ、魚類やキビガラなど品物も少なく、市場の中の売り手も14、5人程度で、閑散としたものであった。旧盆前になると、昼間キビ売りで賑わう程度であり、魚を売る人は泊人で、野菜などは他村や安里から持ちより、豆腐は主に隣接の安里の婦人であった。

---

葉野菜、魚類、モヤシ、オカラ、ヨモギ、苦菜、キビガラ、ユデ昆布、千切大根

野菜、豆腐は安里、よもぎ、苦菜は銘苅、魚類販売は泊の人。

泊人の足跡/松村興勝 p17、18(編集と抜粋)

那覇市史では仲買人(アチヨール)が野菜を一手に引き取り小売人にわたすのが不文律になっていたと書かれていますが東市場(ナーファヌマチ)以外でもそうだったのかどうかは不明です。

泊の人が扱っていたという魚は泊の漁師によるものでしょうか?

参考:グダグダ(β) 那覇の漁業民

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]