大正2年の泊市場の年末

昨17日那覇区内泊市場に参集せる種々の販売人は総て280人にして、内甘藷売12、豆腐売20、大根売9、野菜売22、豚肉売2、牛肉売3、てんぷら売1、魚売10、田芋売2、魚売1、味噌売3、カン売2、するめ売2、ムギカラ売2、わら売2、タキツク売5、そうめん売2

大正12.12.18 沖縄毎日 (1923)

那覇市史資料編 那覇市史資料編第2巻上 p306

那覇市史資料編第2巻上は新聞の集成で明治31年(1898)から大正3年(1914)までの琉球新報と沖縄毎日からの記事を抜粋収集しています。

魚売が10と1で二箇所ありますがそのまま引用しています(ターイユと区別してるのかも)。カン、ムギカラ、タキツクはわかりませんがなんでしょうか。

•タキツクは焚き付け?

•カンはカントーフ(焼き豆腐)?

参考:那覇市場(ナーファヌマチ)

参考:マチグヮー(那覇)

【追記】

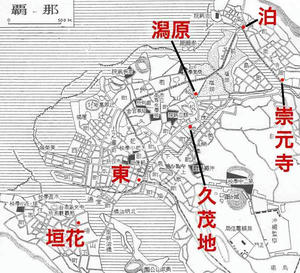

泊市場は泊高橋から上之屋に通ずる県道沿いにあって、泊後道と上之屋に行く分岐点の高橋町1ノ74(現国道58号)にあった。

市のたつのは午前10時頃からで、これを「昼マチ」とよび、夕暮れ時からの市を「ユサンデマチ」とよんでいた。市に出る物品は、主に甘蔗、野菜、豆腐、肉類、魚介類や、燃料の「キビガラ」などが売買されていた。野菜、甘蔗などは隣接の浦添村仲西、宮城、城間、内間、勢理客、小湾方面から運ばれた。(略)

市場の機能運営は市直営の東町市場と異なり、入札制による請人の管理であった。

泊市場管理人=末吉業栄、次に友寄隆賀。

泊人の足跡/松村興勝 p17(編集と抜粋)

『南島風土記』にある「橋頭に泊町があり、朝夕二次の市が立った」というのが泊マチグヮーである。

泊マチグヮーは、北に浦添の農村をひかえ、西に泊兼久をひかえていたので、海の幸、山の幸の集散地であり、それは垣花マチグヮーとも似たような性格の市場であった。泊マチグヮーに収容しきれない物資は、泊高橋と汐渡橋をわたって「潟原マチグヮー」で処分された。

朝市は、近くの農家からの農産物が持込まれたがユサンディマチグヮー(夕市)になると近隣の主婦たちがトーフや魚、仲買した野菜などを売っていた。しかし、日が暮れる午后の6時、7時をすぎると市場も閑散となった。

那覇市史資料編第二巻中の7、p289、290(編集と抜粋)

泊市場には種々雑多な副食物が販売されていたが、肉類を販売する場所は、市場内の東側に位置した榕樹(ガジュマル)の下の掘建小屋があって、ここで肉類の販売をしていた。しかし、人員も少なく、販売人は主に小禄の人で、泊人としては有銘一人であった。市場で買い手が少ないと、四角の木箱に肉を入れ、天秤棒でかついで行商をする有様で、貧乏村の泊では、肉類を毎日の食卓にのせる家庭は少なかった。

泊人の足跡/松村興勝 p18

大正12.12.18 沖縄毎日 (1923)

那覇市史資料編 那覇市史資料編第2巻上 p306

那覇市史資料編第2巻上は新聞の集成で明治31年(1898)から大正3年(1914)までの琉球新報と沖縄毎日からの記事を抜粋収集しています。

魚売が10と1で二箇所ありますがそのまま引用しています(ターイユと区別してるのかも)。カン、ムギカラ、タキツクはわかりませんがなんでしょうか。

•タキツクは焚き付け?

•カンはカントーフ(焼き豆腐)?

参考:那覇市場(ナーファヌマチ)

参考:マチグヮー(那覇)

【追記】

泊市場は泊高橋から上之屋に通ずる県道沿いにあって、泊後道と上之屋に行く分岐点の高橋町1ノ74(現国道58号)にあった。

市のたつのは午前10時頃からで、これを「昼マチ」とよび、夕暮れ時からの市を「ユサンデマチ」とよんでいた。市に出る物品は、主に甘蔗、野菜、豆腐、肉類、魚介類や、燃料の「キビガラ」などが売買されていた。野菜、甘蔗などは隣接の浦添村仲西、宮城、城間、内間、勢理客、小湾方面から運ばれた。(略)

市場の機能運営は市直営の東町市場と異なり、入札制による請人の管理であった。

泊市場管理人=末吉業栄、次に友寄隆賀。

泊人の足跡/松村興勝 p17(編集と抜粋)

『南島風土記』にある「橋頭に泊町があり、朝夕二次の市が立った」というのが泊マチグヮーである。

泊マチグヮーは、北に浦添の農村をひかえ、西に泊兼久をひかえていたので、海の幸、山の幸の集散地であり、それは垣花マチグヮーとも似たような性格の市場であった。泊マチグヮーに収容しきれない物資は、泊高橋と汐渡橋をわたって「潟原マチグヮー」で処分された。

朝市は、近くの農家からの農産物が持込まれたがユサンディマチグヮー(夕市)になると近隣の主婦たちがトーフや魚、仲買した野菜などを売っていた。しかし、日が暮れる午后の6時、7時をすぎると市場も閑散となった。

那覇市史資料編第二巻中の7、p289、290(編集と抜粋)

泊市場には種々雑多な副食物が販売されていたが、肉類を販売する場所は、市場内の東側に位置した榕樹(ガジュマル)の下の掘建小屋があって、ここで肉類の販売をしていた。しかし、人員も少なく、販売人は主に小禄の人で、泊人としては有銘一人であった。市場で買い手が少ないと、四角の木箱に肉を入れ、天秤棒でかついで行商をする有様で、貧乏村の泊では、肉類を毎日の食卓にのせる家庭は少なかった。

泊人の足跡/松村興勝 p18

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]