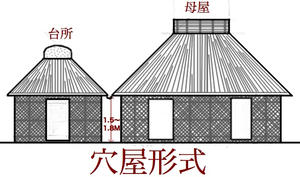

穴屋

浦添市史第4巻資料編3の217ページから平民の代表的住居である「穴屋」の形式図と間取り図を模写しました。王朝時代には屋敷建物について制限がありました。

平士/一辺約18.2M(10間)/面積100坪/一室辺り8畳以下

平民/一辺約16.3M(9間)/81坪/一畳あたり6畳以下

浦添市史第4巻資料編3 p217表一から数字を抜粋

浦添市史では比嘉春潮の「古代住居のおもかげを伝えるものといえよう。半世紀前は沖縄農村の80%ぐらいはこの穴屋づくりであった」という言葉を引用しています。

穴屋は、地面に柱穴を彫り柱を植え込む構造で、いわゆる堀立て小屋である。

柱の上部はY字型のものを用い、これに桁を架け、さらに梁、合掌、棟木などの小屋組みである。

そして茅か竹茅(篠竹)で屋根を葺き、釘は用いず、しゅろ縄か蔓草などで結ぶ。床は大曳を自然石の束石に渡し、その上に、竹または板をしいてその上に藁またはむしろを敷いたり、「ニクブク」を敷いたりした。古くは土間に藁または「ニクブク」あるいは筵を敷いた。

天井は桁の上に細編みのチニブか、小丸太を組んで、その上に藁編物を置いた。

壁は山原竹(琉球竹)でチニブを編んで、内外二重にしてその間を30センチにして、藁または茅を詰めた。台所の竃近くは野面積みの石壁(イシクビ)、または鎚壁にして防火壁にしてある。

出入り口の戸も小丸太で枠を作り、それに藁か竹茅あるいは茅を張ってある。

浦添市史第4巻資料編3 p221(一部編集)

この記述は那覇市史も大差ありませんが旧那覇では建築事情に少しだけ違いがあります。穴屋は茅葺きになりますが、貫木屋はきちんとした建築なので瓦を葺くことも可能です。なので瓦葺き建築は本格建築の貫木屋、茅葺きは穴屋と貫木屋の両方があることになります。

貫木屋

屋根は茅葺きが主であったが那覇では次の理由から十七世紀末〜十八世紀初期からは民家にも次第に瓦葺きが多くなっていった。それは那覇港が開場港で外国人の出入りが会って体面上の必要からとマチの防火上の点が考慮されて、士族、平民も瓦葺きは自由に許されていた。

首里は貴族、士族が許され百姓は許されなかった。真和志と小禄は田舎(地方)であるために、1737年の制限令のとおり瓦葺きはできなかった。

那覇市史 資料編第2巻中の7 p223(省略抜粋)

天久誌に掲載されている「昭和10年頃の天久村の民俗地図」では部落の屋根が何で葺かれてあったのかを知ることができますが瓦葺きはわずかしかありません。また集落のほとんどは二棟が並立している形をしていますので最初の図のような台所と母屋のような形をしていたと思われます。

百姓の家は浦添も真和志も大差ないものだったと思われます。

平士/一辺約18.2M(10間)/面積100坪/一室辺り8畳以下

平民/一辺約16.3M(9間)/81坪/一畳あたり6畳以下

浦添市史第4巻資料編3 p217表一から数字を抜粋

浦添市史では比嘉春潮の「古代住居のおもかげを伝えるものといえよう。半世紀前は沖縄農村の80%ぐらいはこの穴屋づくりであった」という言葉を引用しています。

穴屋は、地面に柱穴を彫り柱を植え込む構造で、いわゆる堀立て小屋である。

柱の上部はY字型のものを用い、これに桁を架け、さらに梁、合掌、棟木などの小屋組みである。

そして茅か竹茅(篠竹)で屋根を葺き、釘は用いず、しゅろ縄か蔓草などで結ぶ。床は大曳を自然石の束石に渡し、その上に、竹または板をしいてその上に藁またはむしろを敷いたり、「ニクブク」を敷いたりした。古くは土間に藁または「ニクブク」あるいは筵を敷いた。

天井は桁の上に細編みのチニブか、小丸太を組んで、その上に藁編物を置いた。

壁は山原竹(琉球竹)でチニブを編んで、内外二重にしてその間を30センチにして、藁または茅を詰めた。台所の竃近くは野面積みの石壁(イシクビ)、または鎚壁にして防火壁にしてある。

出入り口の戸も小丸太で枠を作り、それに藁か竹茅あるいは茅を張ってある。

浦添市史第4巻資料編3 p221(一部編集)

この記述は那覇市史も大差ありませんが旧那覇では建築事情に少しだけ違いがあります。穴屋は茅葺きになりますが、貫木屋はきちんとした建築なので瓦を葺くことも可能です。なので瓦葺き建築は本格建築の貫木屋、茅葺きは穴屋と貫木屋の両方があることになります。

貫木屋

屋根は茅葺きが主であったが那覇では次の理由から十七世紀末〜十八世紀初期からは民家にも次第に瓦葺きが多くなっていった。それは那覇港が開場港で外国人の出入りが会って体面上の必要からとマチの防火上の点が考慮されて、士族、平民も瓦葺きは自由に許されていた。

首里は貴族、士族が許され百姓は許されなかった。真和志と小禄は田舎(地方)であるために、1737年の制限令のとおり瓦葺きはできなかった。

那覇市史 資料編第2巻中の7 p223(省略抜粋)

天久誌に掲載されている「昭和10年頃の天久村の民俗地図」では部落の屋根が何で葺かれてあったのかを知ることができますが瓦葺きはわずかしかありません。また集落のほとんどは二棟が並立している形をしていますので最初の図のような台所と母屋のような形をしていたと思われます。

百姓の家は浦添も真和志も大差ないものだったと思われます。

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]