ENTRY NAVI

- 2025-07-09 [PR] ()

- 2011-10-10 崇元寺市場 (市場)

- 2011-10-10 大正2年の泊市場の年末 (新聞記事)

- 2011-10-08 垣花の酒造所 (酒造)

- 2011-10-08 奥武山 2 (那覇)

- 2011-10-07 日高栄次郎 (寄留商人)

- 2011-10-07 上江洲由清(沖縄製帽) (人物)

- 2011-10-07 琉球酒造株式会社 (酒造)

- 2011-10-06 昭和12年の料理業 3 (くらし)

崇元寺市場

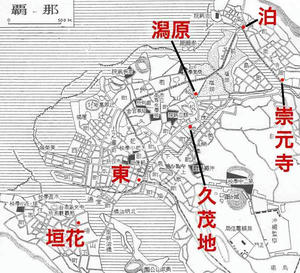

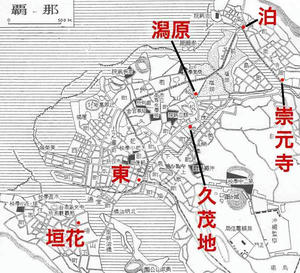

牧志町2丁目と前島町1丁目の境界道路から崇元寺橋を渡ったT字路のつきあたりに、崇元寺交番があって、その左側が崇元寺のユサンディマチ(夕市)で、市場の後方の松林は崇元寺廟の繁茂した樹林に連なり市場前の道路は泊前道(現又吉道路)と称し、北西は止まり高橋に至っていた。ここに市場が出現したのはおよそ70年くらい前で、最初のころは久茂地市場と同じく、ここの空地にいつとはなしに2、3人の人が物品販売をなすようになり、つぎつぎと増えて夕市の形態をなしてきたが、規模は小さかった。

那覇市史資料編 那覇市史資料編第2巻上 p290

那覇民俗地図には 旧崇元寺橋(安里橋)を牧志側から渡ったつきあたりに「市場」と書かれています。昭和女学校の向かいあたりでしょうか。

崇元寺私設市場 幸地長賢

旧崇元寺町1ノ16

現泊1ノ8ノ8

面積約80坪

那覇市史資料編 那覇市史資料編第2巻上 p290

崇元寺町にユサンデマチが発生したのはそれなりの理由があった。それは牧志町や前島町の一部(牧志町寄り)、それに安里方面からは、泊市場は距離的に遠く、なおその日稼ぎの賃金による主婦が夕食に間に合うため、この市を利用するのが多くなったからである。市場で販売される品は、肉類はなく、主に野菜、豆腐、もやし、よもぎ、魚類やキビガラなど品物も少なく、市場の中の売り手も14、5人程度で、閑散としたものであった。旧盆前になると、昼間キビ売りで賑わう程度であり、魚を売る人は泊人で、野菜などは他村や安里から持ちより、豆腐は主に隣接の安里の婦人であった。

---

葉野菜、魚類、モヤシ、オカラ、ヨモギ、苦菜、キビガラ、ユデ昆布、千切大根

野菜、豆腐は安里、よもぎ、苦菜は銘苅、魚類販売は泊の人。

泊人の足跡/松村興勝 p17、18(編集と抜粋)

那覇市史では仲買人(アチヨール)が野菜を一手に引き取り小売人にわたすのが不文律になっていたと書かれていますが東市場(ナーファヌマチ)以外でもそうだったのかどうかは不明です。

泊の人が扱っていたという魚は泊の漁師によるものでしょうか?

参考:グダグダ(β) 那覇の漁業民

那覇市史資料編 那覇市史資料編第2巻上 p290

那覇民俗地図には 旧崇元寺橋(安里橋)を牧志側から渡ったつきあたりに「市場」と書かれています。昭和女学校の向かいあたりでしょうか。

崇元寺私設市場 幸地長賢

旧崇元寺町1ノ16

現泊1ノ8ノ8

面積約80坪

那覇市史資料編 那覇市史資料編第2巻上 p290

崇元寺町にユサンデマチが発生したのはそれなりの理由があった。それは牧志町や前島町の一部(牧志町寄り)、それに安里方面からは、泊市場は距離的に遠く、なおその日稼ぎの賃金による主婦が夕食に間に合うため、この市を利用するのが多くなったからである。市場で販売される品は、肉類はなく、主に野菜、豆腐、もやし、よもぎ、魚類やキビガラなど品物も少なく、市場の中の売り手も14、5人程度で、閑散としたものであった。旧盆前になると、昼間キビ売りで賑わう程度であり、魚を売る人は泊人で、野菜などは他村や安里から持ちより、豆腐は主に隣接の安里の婦人であった。

---

葉野菜、魚類、モヤシ、オカラ、ヨモギ、苦菜、キビガラ、ユデ昆布、千切大根

野菜、豆腐は安里、よもぎ、苦菜は銘苅、魚類販売は泊の人。

泊人の足跡/松村興勝 p17、18(編集と抜粋)

那覇市史では仲買人(アチヨール)が野菜を一手に引き取り小売人にわたすのが不文律になっていたと書かれていますが東市場(ナーファヌマチ)以外でもそうだったのかどうかは不明です。

泊の人が扱っていたという魚は泊の漁師によるものでしょうか?

参考:グダグダ(β) 那覇の漁業民

PR

大正2年の泊市場の年末

昨17日那覇区内泊市場に参集せる種々の販売人は総て280人にして、内甘藷売12、豆腐売20、大根売9、野菜売22、豚肉売2、牛肉売3、てんぷら売1、魚売10、田芋売2、魚売1、味噌売3、カン売2、するめ売2、ムギカラ売2、わら売2、タキツク売5、そうめん売2

大正12.12.18 沖縄毎日 (1923)

那覇市史資料編 那覇市史資料編第2巻上 p306

那覇市史資料編第2巻上は新聞の集成で明治31年(1898)から大正3年(1914)までの琉球新報と沖縄毎日からの記事を抜粋収集しています。

魚売が10と1で二箇所ありますがそのまま引用しています(ターイユと区別してるのかも)。カン、ムギカラ、タキツクはわかりませんがなんでしょうか。

•タキツクは焚き付け?

•カンはカントーフ(焼き豆腐)?

参考:那覇市場(ナーファヌマチ)

参考:マチグヮー(那覇)

【追記】

泊市場は泊高橋から上之屋に通ずる県道沿いにあって、泊後道と上之屋に行く分岐点の高橋町1ノ74(現国道58号)にあった。

市のたつのは午前10時頃からで、これを「昼マチ」とよび、夕暮れ時からの市を「ユサンデマチ」とよんでいた。市に出る物品は、主に甘蔗、野菜、豆腐、肉類、魚介類や、燃料の「キビガラ」などが売買されていた。野菜、甘蔗などは隣接の浦添村仲西、宮城、城間、内間、勢理客、小湾方面から運ばれた。(略)

市場の機能運営は市直営の東町市場と異なり、入札制による請人の管理であった。

泊市場管理人=末吉業栄、次に友寄隆賀。

泊人の足跡/松村興勝 p17(編集と抜粋)

『南島風土記』にある「橋頭に泊町があり、朝夕二次の市が立った」というのが泊マチグヮーである。

泊マチグヮーは、北に浦添の農村をひかえ、西に泊兼久をひかえていたので、海の幸、山の幸の集散地であり、それは垣花マチグヮーとも似たような性格の市場であった。泊マチグヮーに収容しきれない物資は、泊高橋と汐渡橋をわたって「潟原マチグヮー」で処分された。

朝市は、近くの農家からの農産物が持込まれたがユサンディマチグヮー(夕市)になると近隣の主婦たちがトーフや魚、仲買した野菜などを売っていた。しかし、日が暮れる午后の6時、7時をすぎると市場も閑散となった。

那覇市史資料編第二巻中の7、p289、290(編集と抜粋)

泊市場には種々雑多な副食物が販売されていたが、肉類を販売する場所は、市場内の東側に位置した榕樹(ガジュマル)の下の掘建小屋があって、ここで肉類の販売をしていた。しかし、人員も少なく、販売人は主に小禄の人で、泊人としては有銘一人であった。市場で買い手が少ないと、四角の木箱に肉を入れ、天秤棒でかついで行商をする有様で、貧乏村の泊では、肉類を毎日の食卓にのせる家庭は少なかった。

泊人の足跡/松村興勝 p18

大正12.12.18 沖縄毎日 (1923)

那覇市史資料編 那覇市史資料編第2巻上 p306

那覇市史資料編第2巻上は新聞の集成で明治31年(1898)から大正3年(1914)までの琉球新報と沖縄毎日からの記事を抜粋収集しています。

魚売が10と1で二箇所ありますがそのまま引用しています(ターイユと区別してるのかも)。カン、ムギカラ、タキツクはわかりませんがなんでしょうか。

•タキツクは焚き付け?

•カンはカントーフ(焼き豆腐)?

参考:那覇市場(ナーファヌマチ)

参考:マチグヮー(那覇)

【追記】

泊市場は泊高橋から上之屋に通ずる県道沿いにあって、泊後道と上之屋に行く分岐点の高橋町1ノ74(現国道58号)にあった。

市のたつのは午前10時頃からで、これを「昼マチ」とよび、夕暮れ時からの市を「ユサンデマチ」とよんでいた。市に出る物品は、主に甘蔗、野菜、豆腐、肉類、魚介類や、燃料の「キビガラ」などが売買されていた。野菜、甘蔗などは隣接の浦添村仲西、宮城、城間、内間、勢理客、小湾方面から運ばれた。(略)

市場の機能運営は市直営の東町市場と異なり、入札制による請人の管理であった。

泊市場管理人=末吉業栄、次に友寄隆賀。

泊人の足跡/松村興勝 p17(編集と抜粋)

『南島風土記』にある「橋頭に泊町があり、朝夕二次の市が立った」というのが泊マチグヮーである。

泊マチグヮーは、北に浦添の農村をひかえ、西に泊兼久をひかえていたので、海の幸、山の幸の集散地であり、それは垣花マチグヮーとも似たような性格の市場であった。泊マチグヮーに収容しきれない物資は、泊高橋と汐渡橋をわたって「潟原マチグヮー」で処分された。

朝市は、近くの農家からの農産物が持込まれたがユサンディマチグヮー(夕市)になると近隣の主婦たちがトーフや魚、仲買した野菜などを売っていた。しかし、日が暮れる午后の6時、7時をすぎると市場も閑散となった。

那覇市史資料編第二巻中の7、p289、290(編集と抜粋)

泊市場には種々雑多な副食物が販売されていたが、肉類を販売する場所は、市場内の東側に位置した榕樹(ガジュマル)の下の掘建小屋があって、ここで肉類の販売をしていた。しかし、人員も少なく、販売人は主に小禄の人で、泊人としては有銘一人であった。市場で買い手が少ないと、四角の木箱に肉を入れ、天秤棒でかついで行商をする有様で、貧乏村の泊では、肉類を毎日の食卓にのせる家庭は少なかった。

泊人の足跡/松村興勝 p18

垣花の酒造所

那覇民俗地図には垣花町に酒造所のマークが二つあります。

垣花町で那覇市史を引用しましたが、戦前の垣花町民俗地図によると酒造所は当間酒造と津波古酒造です。

図の緑が津波古、青が当間で、隣り合っています。

産業は秋山織物工場、浜田造船所、谷鉄工所、沖縄製氷、具志堅味噌醤油、川上醤油、当間酒造などである。公共的なものは、沖縄水産試験場、垣花郵便局、垣花市場、高良医院、袋中寺などがあった。

那覇市史資料編第二巻中の7、p37

部落は那覇港に面して立地しているため宮古、八重山からの寄留民も多かったが、大正時代に首里三カから、イシチャーグヮー(石川小)、津波古、知念ほか一軒が転入して酒屋を開業していた。

那覇市史資料編第二巻中の7、p54

そして現在与儀にある津波古酒造場(太平酒造場)は戦前垣花にありました。

津波古酒造場は、明治31年に現在那覇軍港である那覇市垣花で津波古充通により創業。大正15年に、2代目津波古充章に引き継がれた後、「太平」の銘柄で販売を開始した。

酒連50年史 p177(省略と抜粋)

当間酒造は戦災で壊滅して廃業しています。

垣花町で那覇市史を引用しましたが、戦前の垣花町民俗地図によると酒造所は当間酒造と津波古酒造です。

図の緑が津波古、青が当間で、隣り合っています。

産業は秋山織物工場、浜田造船所、谷鉄工所、沖縄製氷、具志堅味噌醤油、川上醤油、当間酒造などである。公共的なものは、沖縄水産試験場、垣花郵便局、垣花市場、高良医院、袋中寺などがあった。

那覇市史資料編第二巻中の7、p37

部落は那覇港に面して立地しているため宮古、八重山からの寄留民も多かったが、大正時代に首里三カから、イシチャーグヮー(石川小)、津波古、知念ほか一軒が転入して酒屋を開業していた。

那覇市史資料編第二巻中の7、p54

そして現在与儀にある津波古酒造場(太平酒造場)は戦前垣花にありました。

津波古酒造場は、明治31年に現在那覇軍港である那覇市垣花で津波古充通により創業。大正15年に、2代目津波古充章に引き継がれた後、「太平」の銘柄で販売を開始した。

酒連50年史 p177(省略と抜粋)

当間酒造は戦災で壊滅して廃業しています。

奥武山 2

垣花町跡の発掘調査報告書の中に「戦前の民俗地図」という図があり奥武山も書かれていましたので模写してみます。

奥武山で描いた図は那覇民俗地図を参考にしましたがそれとは少し違っています。

奥武山は埋立(内部の池/海岸線)や橋の架け替えなどで結構変化しています。図がどの時期を想定しているのかわからないので橋の位置や海岸線の形などは参考にならないものと思って下さい。

番号は以下。

1.梶原鉄工所

2.間製造所

3.水谷帽子製造所

4.石川弁護士

5.伊波

6.川井田茶屋

7.古屋茶屋

グダグダ(β) 南陽酒造跡(小禄) (戦後の埋立で小禄と地続きになった奥武山)

グダグダ(β) 奥武山 (那覇民俗地図/1945写真)

グダグダ(β) 別荘(ハルヤー) (那覇人の別荘について)

グダグダ(β) 楢原旅館/風月楼 (御物城跡の料亭)

グダグダ(β) 明治橋 (変化した橋の位置)

グダグダ(β) 新嘉喜倫篤・新嘉喜貴美 (新嘉喜別荘)

奥武山で描いた図は那覇民俗地図を参考にしましたがそれとは少し違っています。

奥武山は埋立(内部の池/海岸線)や橋の架け替えなどで結構変化しています。図がどの時期を想定しているのかわからないので橋の位置や海岸線の形などは参考にならないものと思って下さい。

番号は以下。

1.梶原鉄工所

2.間製造所

3.水谷帽子製造所

4.石川弁護士

5.伊波

6.川井田茶屋

7.古屋茶屋

グダグダ(β) 南陽酒造跡(小禄) (戦後の埋立で小禄と地続きになった奥武山)

グダグダ(β) 奥武山 (那覇民俗地図/1945写真)

グダグダ(β) 別荘(ハルヤー) (那覇人の別荘について)

グダグダ(β) 楢原旅館/風月楼 (御物城跡の料亭)

グダグダ(β) 明治橋 (変化した橋の位置)

グダグダ(β) 新嘉喜倫篤・新嘉喜貴美 (新嘉喜別荘)

日高栄次郎

「目で見る琉球・琉球写真案内 1963年版」298ページから八重山に本店のある南海商会の項目。

海産物問屋

株式会社 南海商会

八重山石垣市大川桟橋通り

取締役社長 照屋清栄

営業種目

輸出 貝殻、海人草、角又、アオサ、フカヒレ、鰹節、白椨皮、黒糖、落花生

輸入 肥料、グラニエ糖、農薬、農機具、昆布茶、鰹節

その那覇支店。

南海商会那覇支店

那覇市高橋町1丁目

取締役支店長 日高栄次郎

営業種目 海産物の輸出入商、鮭節、貝殻、海人草、アオサ、角又、黒糖、落花生

日高栄次郎さんは元は古賀商店の従業員だったようです。

もと私の店[古賀商店]にいた南海商会の日高さんに連絡して、なんかいいのを五百個ほど送ったそうですよ。

http://senkakujapan.nobody.jp/page055.html#%E5%8F%A4%E8%B3%80%E5%95%86%E5%BA%97%E3%81%A8%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%89%B1%E3%81%84%E5%95%86%E5%93%81

海産物問屋

株式会社 南海商会

八重山石垣市大川桟橋通り

取締役社長 照屋清栄

営業種目

輸出 貝殻、海人草、角又、アオサ、フカヒレ、鰹節、白椨皮、黒糖、落花生

輸入 肥料、グラニエ糖、農薬、農機具、昆布茶、鰹節

その那覇支店。

南海商会那覇支店

那覇市高橋町1丁目

取締役支店長 日高栄次郎

営業種目 海産物の輸出入商、鮭節、貝殻、海人草、アオサ、角又、黒糖、落花生

日高栄次郎さんは元は古賀商店の従業員だったようです。

もと私の店[古賀商店]にいた南海商会の日高さんに連絡して、なんかいいのを五百個ほど送ったそうですよ。

http://senkakujapan.nobody.jp/page055.html#%E5%8F%A4%E8%B3%80%E5%95%86%E5%BA%97%E3%81%A8%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%89%B1%E3%81%84%E5%95%86%E5%93%81

上江洲由清(沖縄製帽)

沖縄県人事録(昭和12)から制帽業の上江洲由清さんです。

上江洲由清

制帽業(パナマ帽製造販売業)

那覇市松下町2ノ13

君は明治24年を以て那覇市松下町に生る。明治44年徴兵適齢に際して久留米聯隊へ入営し、大正2年満期除隊となるや、直ちに実業に志して株式会社共三組那覇出張所に勤務し、恪勤精励して重く用ひられしが、大正12年同店那覇出張所引揚げに際して服部長商店に転勤しこれ又十余年を勤積して多大の信用を博し、昭和8年1月遂に独立して製帽工場を自営し今日に至る。同業に従事すること実に三十有余年にして、含蓄ある経験による君の経営には他に見るを得ざる優れたものあり、家業逐年隆盛を極めて居り。

除隊後に勤めたのは「共三組那覇出張所」となっています。

この「共三組」と「近代沖縄の寄留商人/西里 喜行」で出てくる「三共帽子商会」が同一のものであるのかそうでないのかはよくわからなくなって来ました。共三組となっている「沖縄県人事録(昭和12)」は当時のもの、「沖縄県写真帖/親泊朝擢編」は1917年(大正6)年の発行です。この違いは事情がわかるまでそのままにしておきたいとおもいますのでご了承下さい。

とりあえず同一のものと見なして話を続けます。

浜崎藤次郎(1875〜?)

鹿児島生まれ。叔父の藤兵衛(煙草元売捌店)を頼り、1890(明治23)年来沖、住み込みで働く。1908(明治41)年久米村に浜崎製帽所を設立。その後運輸業と漁業も開始する。

1915(大正4)年には過当競争を避けるため同業者の平尾喜三郎と協力して三共帽子商会を組織する。

1918(大正7)年那覇区会議員当選。

また平尾喜三郎の項目には「1915年には製帽業を開始、那覇の美栄橋にアダン葉帽の三共組帽子商会を設立して相当の成績を上げ」ともあります。

グダグダ(β) 浜崎藤次郎

戦前の那覇市松下町2丁目は現松山周辺で、司令部や県立病院があり、松尾山を中心とした一帯です。

参考:グダグダ(β) 松下町(昭和4)

参考:グダグダ(β) 旧那覇の町名(西側)・親見世

「目で見る琉球・琉球写真案内 1963年版」67ページにはサイオン橋通り会会長として名があり、「沖縄製帽」の項にも名前が見えます。

技術賞に輝く伝統の沖縄パナマ帽子

沖縄製帽

上江洲由清 那覇市安里468番地

目で見る琉球・琉球写真案内 1963年版 p249

※代表者名については間違いの可能性あり

息子さんである上江洲由正さんの自伝を参照すると、戦後もパナマ帽子製造業を営み、昭和29(1954)年に亡くなられたようです。

関連:グダグダ(β) 上江洲由正

上江洲由清

制帽業(パナマ帽製造販売業)

那覇市松下町2ノ13

君は明治24年を以て那覇市松下町に生る。明治44年徴兵適齢に際して久留米聯隊へ入営し、大正2年満期除隊となるや、直ちに実業に志して株式会社共三組那覇出張所に勤務し、恪勤精励して重く用ひられしが、大正12年同店那覇出張所引揚げに際して服部長商店に転勤しこれ又十余年を勤積して多大の信用を博し、昭和8年1月遂に独立して製帽工場を自営し今日に至る。同業に従事すること実に三十有余年にして、含蓄ある経験による君の経営には他に見るを得ざる優れたものあり、家業逐年隆盛を極めて居り。

除隊後に勤めたのは「共三組那覇出張所」となっています。

この「共三組」と「近代沖縄の寄留商人/西里 喜行」で出てくる「三共帽子商会」が同一のものであるのかそうでないのかはよくわからなくなって来ました。共三組となっている「沖縄県人事録(昭和12)」は当時のもの、「沖縄県写真帖/親泊朝擢編」は1917年(大正6)年の発行です。この違いは事情がわかるまでそのままにしておきたいとおもいますのでご了承下さい。

とりあえず同一のものと見なして話を続けます。

浜崎藤次郎(1875〜?)

鹿児島生まれ。叔父の藤兵衛(煙草元売捌店)を頼り、1890(明治23)年来沖、住み込みで働く。1908(明治41)年久米村に浜崎製帽所を設立。その後運輸業と漁業も開始する。

1915(大正4)年には過当競争を避けるため同業者の平尾喜三郎と協力して三共帽子商会を組織する。

1918(大正7)年那覇区会議員当選。

また平尾喜三郎の項目には「1915年には製帽業を開始、那覇の美栄橋にアダン葉帽の三共組帽子商会を設立して相当の成績を上げ」ともあります。

グダグダ(β) 浜崎藤次郎

戦前の那覇市松下町2丁目は現松山周辺で、司令部や県立病院があり、松尾山を中心とした一帯です。

参考:グダグダ(β) 松下町(昭和4)

参考:グダグダ(β) 旧那覇の町名(西側)・親見世

「目で見る琉球・琉球写真案内 1963年版」67ページにはサイオン橋通り会会長として名があり、「沖縄製帽」の項にも名前が見えます。

技術賞に輝く伝統の沖縄パナマ帽子

沖縄製帽

上江洲由清 那覇市安里468番地

目で見る琉球・琉球写真案内 1963年版 p249

※代表者名については間違いの可能性あり

息子さんである上江洲由正さんの自伝を参照すると、戦後もパナマ帽子製造業を営み、昭和29(1954)年に亡くなられたようです。

関連:グダグダ(β) 上江洲由正

琉球酒造株式会社

「目で見る琉球・琉球写真案内 1963年版」に琉球酒造株式会社があったのでメモ代わりに書き留めておきます。

琉球酒造株式会社

那覇市繁多川

社長 大城鎌吉

専務取締役 佐久本尚哉

大城鎌吉さんは建築畑の実業家で酒造関係者ではありません。

「沖縄県酒造組合連合会史」の79ページにある表(50年代後半?)には「佐久本尚哉」の名がありますから専務取締役の人は酒造家なのでしょう。瑞泉の佐久本家とは関係あるのかな?

佐久本尚哉/寄宮122番地

グダグダ(β) 那覇の酒造家たち

琉球酒造株式会社

那覇市繁多川

社長 大城鎌吉

専務取締役 佐久本尚哉

大城鎌吉さんは建築畑の実業家で酒造関係者ではありません。

「沖縄県酒造組合連合会史」の79ページにある表(50年代後半?)には「佐久本尚哉」の名がありますから専務取締役の人は酒造家なのでしょう。瑞泉の佐久本家とは関係あるのかな?

佐久本尚哉/寄宮122番地

グダグダ(β) 那覇の酒造家たち

昭和12年の料理業 3

「日報の沖縄人名録 昭和12年版」から那覇市内の料理業の項目を分けて抜出しましたがそれの地図版です。

左図が料亭、右がカフェーと思われるものです。

グダグダ(β) 昭和12年の料理業 (料理屋)

グダグダ(β) 昭和12年の料理業 2 (カフェー)

場所は「昭和初期の那覇市街図」を基本にして一部は辻の図を参照しました。

上之蔵にあるものがほとんど抜けていますが旧町名の番地などを参考に補ってください。

住所が若狭1丁目となっているものは波の上通り沿いだったと思われます。

左図が料亭、右がカフェーと思われるものです。

グダグダ(β) 昭和12年の料理業 (料理屋)

グダグダ(β) 昭和12年の料理業 2 (カフェー)

場所は「昭和初期の那覇市街図」を基本にして一部は辻の図を参照しました。

上之蔵にあるものがほとんど抜けていますが旧町名の番地などを参考に補ってください。

住所が若狭1丁目となっているものは波の上通り沿いだったと思われます。

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]