那覇の片倉製糸

まず那覇にあった「製糸工場 新あやべ」と真和志村安里の片倉製糸です。

安里川が那覇・真和志の境界になっていて、安里は真和志村です。

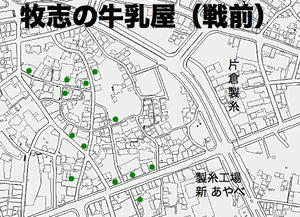

真和志民俗地図では単に「片倉製糸敷地」となっていますが、「戦前の昭和初期牧志町民俗地図」では「片倉製糸 桑畑 (灰焼ガマ 大正年間)」となっています。

片倉製糸では「片倉製糸の蚕種生産体制の構築 〜一代交配蚕種普及団を中心に〜/髙梨 健司」という論文を紹介しましたが、この中から那覇での片倉製糸の活動を抜出してみます。

1926(大正15)年5月5日に沖縄県那覇市郊外に片倉普及団那覇出張所を開設する。那覇出張所は、1938(昭和13)年11月12日に沖縄蚕種製造所として改称・独立する。

沖縄蚕種製造所とは別に、片倉蚕業研究所所轄の沖縄出張所(沖縄県島尻郡真和志村安里 217の1)が同地に所在する(後略)

1926(大正15)年11月8日開催の片倉取締役会において、「沖縄県蚕種製造試験場」設置に関する案件を審議する。(中略) 既に片倉鳥栖製糸所は、沖縄に将来の製糸工場建設構想の下に那覇市郊外に1万坪余の土地を購入し、一先ず乾燥場を設けて原料繭蒐集にあたっており、この乾燥場敷地内に片倉普及団那覇出張所の試験研究施設と原蚕種製造用に桑園3千坪の設置を計画したのであろう。

1927(昭和2)年11月の片倉取締役会において、那覇市内の元教会所を蚕種製造建物として買入の案件について審議しており、内容は敷地1800坪、建物90坪、石垣180間、外に天水溜設備と建物1棟を含むものであった。この審議結果は明らかではないが、結局製糸工場建設構想を断念し、片倉鳥栖製糸所所管の那覇出張所を片倉普及団が引継ぐことで蚕種製造建物については決着をみたのであろう。

その後、1930(昭和6)年9月28日と1934(昭和9)年12月28日に、片倉普及団那覇出張所の増改築工事及び沖縄試験蚕室新設の案件が片倉取締役会において審議されている。この2案件の前者に関しては審議結果は不明であるが、後者に関しては承認されている。

論文は片倉製糸の全国的な展開を扱っていて、その中での一つとして沖縄での例があります。

とりあえず「片倉蚕業研究所所轄の沖縄出張所(沖縄県島尻郡真和志村安里 217の1)」というのが牧志ウガン近くの敷地である事は間違いないと思います。

真和志民俗地図では松川二又原には養蚕試験場というのがありますが、これがどのような団体がやっている養蚕試験場なのかはまだ調べていません。

参考:沖縄県那覇市松川2丁目3‐5 - Google マップ

参考:グダグダ 二又原(松川)

今回はここまでということで。

安里川が那覇・真和志の境界になっていて、安里は真和志村です。

真和志民俗地図では単に「片倉製糸敷地」となっていますが、「戦前の昭和初期牧志町民俗地図」では「片倉製糸 桑畑 (灰焼ガマ 大正年間)」となっています。

片倉製糸では「片倉製糸の蚕種生産体制の構築 〜一代交配蚕種普及団を中心に〜/髙梨 健司」という論文を紹介しましたが、この中から那覇での片倉製糸の活動を抜出してみます。

1926(大正15)年5月5日に沖縄県那覇市郊外に片倉普及団那覇出張所を開設する。那覇出張所は、1938(昭和13)年11月12日に沖縄蚕種製造所として改称・独立する。

沖縄蚕種製造所とは別に、片倉蚕業研究所所轄の沖縄出張所(沖縄県島尻郡真和志村安里 217の1)が同地に所在する(後略)

1926(大正15)年11月8日開催の片倉取締役会において、「沖縄県蚕種製造試験場」設置に関する案件を審議する。(中略) 既に片倉鳥栖製糸所は、沖縄に将来の製糸工場建設構想の下に那覇市郊外に1万坪余の土地を購入し、一先ず乾燥場を設けて原料繭蒐集にあたっており、この乾燥場敷地内に片倉普及団那覇出張所の試験研究施設と原蚕種製造用に桑園3千坪の設置を計画したのであろう。

1927(昭和2)年11月の片倉取締役会において、那覇市内の元教会所を蚕種製造建物として買入の案件について審議しており、内容は敷地1800坪、建物90坪、石垣180間、外に天水溜設備と建物1棟を含むものであった。この審議結果は明らかではないが、結局製糸工場建設構想を断念し、片倉鳥栖製糸所所管の那覇出張所を片倉普及団が引継ぐことで蚕種製造建物については決着をみたのであろう。

その後、1930(昭和6)年9月28日と1934(昭和9)年12月28日に、片倉普及団那覇出張所の増改築工事及び沖縄試験蚕室新設の案件が片倉取締役会において審議されている。この2案件の前者に関しては審議結果は不明であるが、後者に関しては承認されている。

論文は片倉製糸の全国的な展開を扱っていて、その中での一つとして沖縄での例があります。

とりあえず「片倉蚕業研究所所轄の沖縄出張所(沖縄県島尻郡真和志村安里 217の1)」というのが牧志ウガン近くの敷地である事は間違いないと思います。

真和志民俗地図では松川二又原には養蚕試験場というのがありますが、これがどのような団体がやっている養蚕試験場なのかはまだ調べていません。

参考:沖縄県那覇市松川2丁目3‐5 - Google マップ

参考:グダグダ 二又原(松川)

今回はここまでということで。

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]