いちゃんだゆーぶる

写真集の「むかし沖縄」に面白い記述があったので紹介します。

また夕闇せまるころになると電気会社から流れる湯を無賃風呂(イチャンダ・ユーブル)といい付近の男女が久茂地川に注ぐ溝で浴びる風景もあった。

むかし沖縄 p77

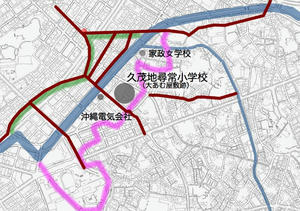

沖縄電気会社は久茂地小学校そばです(橋の位置が現在と違うので注意)。沖縄電気会社では八重山の石炭を燃やして発電していましたから使い終わった蒸気や熱湯を川に捨てていたのでしょうね。

当時風呂屋が普及していなかったわけではありません。

湯屋は2、3年前に比しさしたる増加なく区内の営業者24件なり。

明治40年6月 琉球新報

これは市井雑感という記事で旧那覇の範囲のことだと考えられます。旧那覇の範囲に24軒ですからけっして少なくはないのですが多くの貧しい人達を抱えてもいましたから無料風呂はありがたかったと思われます。

参考:那覇の細民

高倉幸次郎追想録にも記述があったので引用しておきます。

久茂地尋常小学校は久茂地河畔にあった、流れの清い川には魚が泳ぎ、子供たちも水と戯れた。それに久茂地川には名物があった。電気会社から川へ排出される「湯」である。電気会社のモーター冷却用の水であろうか、ちょうど浴場の「お湯」の熱さになって濤々と川へ流れ込むのである。子供たちは、それを「ユーフル(お風呂)」に見なして、時間をかけてたのしんだ。

高倉幸次郎追想録 p199

こちらは那覇の民俗ニュースから「発電所とユーフル」を引用します。

当時の発電所は石炭を使用し、西表炭が主で1ヶ月1回の那覇港着の石炭船は港の伝馬船を結集して、昼夜兼行で荷揚げし、久茂地河の満潮を利用して発電所前に着くと、家族ぐるみの作業を終わると再び通堂へと3日間作業で6円あり、死にものぐるいの儲けジュクと船頭は話していた。

夜になると発電所の機械を冷やした湯を裏から流したが、当時のパナマ帽の盛んな時で、帽子あみたちがイチャンダユーフルとばかりにたくさん集まった。男女の別なく、恩納は着衣のままで浴びたが、機械場の職人が使い残りの重油を排水に流し、悪質なからかいをする時もあった。

7時、12時、6時にはピーピーと時間を告げる汽笛が鳴った。

また夕闇せまるころになると電気会社から流れる湯を無賃風呂(イチャンダ・ユーブル)といい付近の男女が久茂地川に注ぐ溝で浴びる風景もあった。

むかし沖縄 p77

沖縄電気会社は久茂地小学校そばです(橋の位置が現在と違うので注意)。沖縄電気会社では八重山の石炭を燃やして発電していましたから使い終わった蒸気や熱湯を川に捨てていたのでしょうね。

当時風呂屋が普及していなかったわけではありません。

湯屋は2、3年前に比しさしたる増加なく区内の営業者24件なり。

明治40年6月 琉球新報

これは市井雑感という記事で旧那覇の範囲のことだと考えられます。旧那覇の範囲に24軒ですからけっして少なくはないのですが多くの貧しい人達を抱えてもいましたから無料風呂はありがたかったと思われます。

参考:那覇の細民

高倉幸次郎追想録にも記述があったので引用しておきます。

久茂地尋常小学校は久茂地河畔にあった、流れの清い川には魚が泳ぎ、子供たちも水と戯れた。それに久茂地川には名物があった。電気会社から川へ排出される「湯」である。電気会社のモーター冷却用の水であろうか、ちょうど浴場の「お湯」の熱さになって濤々と川へ流れ込むのである。子供たちは、それを「ユーフル(お風呂)」に見なして、時間をかけてたのしんだ。

高倉幸次郎追想録 p199

こちらは那覇の民俗ニュースから「発電所とユーフル」を引用します。

当時の発電所は石炭を使用し、西表炭が主で1ヶ月1回の那覇港着の石炭船は港の伝馬船を結集して、昼夜兼行で荷揚げし、久茂地河の満潮を利用して発電所前に着くと、家族ぐるみの作業を終わると再び通堂へと3日間作業で6円あり、死にものぐるいの儲けジュクと船頭は話していた。

夜になると発電所の機械を冷やした湯を裏から流したが、当時のパナマ帽の盛んな時で、帽子あみたちがイチャンダユーフルとばかりにたくさん集まった。男女の別なく、恩納は着衣のままで浴びたが、機械場の職人が使い残りの重油を排水に流し、悪質なからかいをする時もあった。

7時、12時、6時にはピーピーと時間を告げる汽笛が鳴った。

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]