与儀の暮らし

なは女性史証言集にある証言を拾ってみたいと思います。

1901(明治34)年に与儀で生まれた城間さんの話です。引用は抜粋や省略があります。

私の家は農家だった。畑の大きさは憶えていないが主にサトウキビを植えていた。

大正時代の畑作物は、サトウキビや芋で、タマナー(キャベツ)、ほうれん草などの葉野菜も作っていた。大根はシマレークニ(島大根)だった、ゴーヤー、ナーベーラーはサトウキビや芋作りに忙しくて手が回らず、放っておくとすぐ木に巻き付いて上に伸びるので畑には作らなかった。p79

母は豆腐を作り、東町で売って生計を支えていた。(大豆の)煮立て汁を固めるときにウス(塩水)をいれた。にがりとして使う物で、その塩水を買いに泊に行った。一斗缶に買った。

私が結婚した頃は泊から売りに来ていた。また近くの古波蔵の海のきれいなところから海水をとって来ることもあった。

芋や豆腐作りに使う燃料は真玉橋の方に松の葉っぱを取りにいった。p80、81

1914(大正3)年 真和志尋常小学校を卒業してから結婚するまで、12、3歳から20歳まで帽子編みの仕事をしていた。部落のクシウフンミ(後大嶺)に、与儀の女の人のほとんどが集まって帽子編みをしていた。

那覇で仕事をしたくて与儀から一人だけ希望して(久茂地の)「アファリ」に行った。現在の与儀十字路から那覇高校前を通り、沖縄電気会社近くにあった「アファリ」に歩いていった。p83、84

馬のエサとしてサトウキビの葉を売りにいくこともあった。通堂や垣花の港には、近隣の田舎から荷物を運搬する馬車が集合した。夕方馬主は家に帰る時葉を買うので時間を見計らって波の上まで売りにいったことがある。

売った収入でその日の夕飯のおかずや、米や鰹節やスルルーなどを買った。また子供達にはたまにお菓子をお土産に買って帰ることもあった。一日に一回はご飯を食べていた。p86

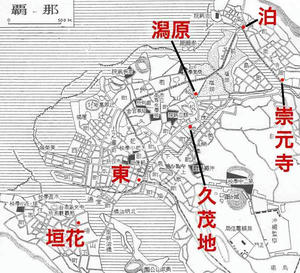

ハシグチ、東町、潟原マチグヮーなど、どこに売りに行くかは売る物によって場所が決まった。たとえば現在の知事公舎のところにあった芋畑からは、壷屋経由で潟原が近く、芋は特別洗う必要がないので畑からそのまま売りに行った。

また与儀の家近くの畑からは葉野菜が取れたが洗わなければいけないので洗い場に行き、そこから近い東町やハシグチの市場へ行った。歩きながら道々で売ることもあったが、市場はそこに置けば売れるためほとんどは市場で売った。p88

1928(昭和3)年農事試験場建設のときは内地からたくさん人が来た。夫も土地をはかりに行った。サトウキビ畑が広がっていたが農事試験場がみんな取った。あそこは与儀部落の財産だったが強制だった。p89

(戦後)与儀でも地べたに建てたカバヤー(テント小屋)に住んでいた。キャベツなど野菜を作り、ようやく生活が落ち着き始めようとしたときキャベツ畑に米軍のブルドーザがやってきた。米軍のガソリンタンクを作るためだった。p93

豆腐、サトウキビ、芋、葉野菜、大根等々多角的ですねぇ。決まった市場ではなく場所を選んで売りに行ったというのも面白いです。また農事試験場が与儀部落のものだったとすればかなり広い農地をもっていたことになります。

城間さんは職業婦人、あるいは賃労働者の出始めでもありますね。

文中で「一日に一回はご飯を食べていた」とありますが、これが意味するのは当時としてはかなりいい暮らしをしていたということです。

※文中の潟原マチグヮーは「泊市場(カタバルマチグヮー)」と書かれていますが、場所の説明に「沖縄電気会社から久茂地橋を渡り右に折れた場所」と書いてあるので潟原マチグヮーに直しました。ちなみに泊市場は上之屋近辺です。

1901(明治34)年に与儀で生まれた城間さんの話です。引用は抜粋や省略があります。

私の家は農家だった。畑の大きさは憶えていないが主にサトウキビを植えていた。

大正時代の畑作物は、サトウキビや芋で、タマナー(キャベツ)、ほうれん草などの葉野菜も作っていた。大根はシマレークニ(島大根)だった、ゴーヤー、ナーベーラーはサトウキビや芋作りに忙しくて手が回らず、放っておくとすぐ木に巻き付いて上に伸びるので畑には作らなかった。p79

母は豆腐を作り、東町で売って生計を支えていた。(大豆の)煮立て汁を固めるときにウス(塩水)をいれた。にがりとして使う物で、その塩水を買いに泊に行った。一斗缶に買った。

私が結婚した頃は泊から売りに来ていた。また近くの古波蔵の海のきれいなところから海水をとって来ることもあった。

芋や豆腐作りに使う燃料は真玉橋の方に松の葉っぱを取りにいった。p80、81

1914(大正3)年 真和志尋常小学校を卒業してから結婚するまで、12、3歳から20歳まで帽子編みの仕事をしていた。部落のクシウフンミ(後大嶺)に、与儀の女の人のほとんどが集まって帽子編みをしていた。

那覇で仕事をしたくて与儀から一人だけ希望して(久茂地の)「アファリ」に行った。現在の与儀十字路から那覇高校前を通り、沖縄電気会社近くにあった「アファリ」に歩いていった。p83、84

馬のエサとしてサトウキビの葉を売りにいくこともあった。通堂や垣花の港には、近隣の田舎から荷物を運搬する馬車が集合した。夕方馬主は家に帰る時葉を買うので時間を見計らって波の上まで売りにいったことがある。

売った収入でその日の夕飯のおかずや、米や鰹節やスルルーなどを買った。また子供達にはたまにお菓子をお土産に買って帰ることもあった。一日に一回はご飯を食べていた。p86

ハシグチ、東町、潟原マチグヮーなど、どこに売りに行くかは売る物によって場所が決まった。たとえば現在の知事公舎のところにあった芋畑からは、壷屋経由で潟原が近く、芋は特別洗う必要がないので畑からそのまま売りに行った。

また与儀の家近くの畑からは葉野菜が取れたが洗わなければいけないので洗い場に行き、そこから近い東町やハシグチの市場へ行った。歩きながら道々で売ることもあったが、市場はそこに置けば売れるためほとんどは市場で売った。p88

1928(昭和3)年農事試験場建設のときは内地からたくさん人が来た。夫も土地をはかりに行った。サトウキビ畑が広がっていたが農事試験場がみんな取った。あそこは与儀部落の財産だったが強制だった。p89

(戦後)与儀でも地べたに建てたカバヤー(テント小屋)に住んでいた。キャベツなど野菜を作り、ようやく生活が落ち着き始めようとしたときキャベツ畑に米軍のブルドーザがやってきた。米軍のガソリンタンクを作るためだった。p93

豆腐、サトウキビ、芋、葉野菜、大根等々多角的ですねぇ。決まった市場ではなく場所を選んで売りに行ったというのも面白いです。また農事試験場が与儀部落のものだったとすればかなり広い農地をもっていたことになります。

城間さんは職業婦人、あるいは賃労働者の出始めでもありますね。

文中で「一日に一回はご飯を食べていた」とありますが、これが意味するのは当時としてはかなりいい暮らしをしていたということです。

※文中の潟原マチグヮーは「泊市場(カタバルマチグヮー)」と書かれていますが、場所の説明に「沖縄電気会社から久茂地橋を渡り右に折れた場所」と書いてあるので潟原マチグヮーに直しました。ちなみに泊市場は上之屋近辺です。

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]