泉崎の酒造

玉那覇 蒲(加眞)の続きのようなもんです。

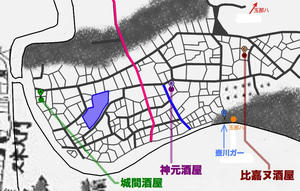

明治初年の久米大通りでとりあげた嘉手納宗徳さん作成の「明治初年の久米大通りの図」から泉崎を切り出して加工しました。この図の元図は明治初年を想定して作成されている「那覇市街図」で旧那覇全体が書かれています。

下左図は上の図に「泉崎、湧田民俗地図」で酒屋と表示されているものと玉那覇(玉那ハ)とかかれている箇所を描き入れました。下右図は昭和初期の地図での位置です。

参考にしている「泉崎、湧田民俗地図」は旭町が存在する昭和期を想定して作成したと思われるものですが、敷地や道など埋立以外は明治初年とあまり変わりません。つまり下左図は明治の地図に昭和期の酒屋関係を描き入れたものということですのでご注意。

図中の酒屋は、城間酒屋(A)、神元酒屋(B)、比嘉ヌ酒屋(C)で、Dのポインタは壺川ガーで井戸です。

泡盛の文化誌(p112)に泉崎の玉那覇について以下のような記述がありました。

玉那覇酒造は明治末期から大正初期の創業といわれる。初代の玉那覇有和は首里から酒造りのために[石垣島に]来島した。

当地での酒造業が成功したので、本家の玉那覇を呼び寄せた。父玉那覇蒲(加眞)がその人であった。父は那覇の泉崎で酒屋を営んでいた。

グダグダ(β) 玉那覇蒲

図作成の参考にした「泉崎、湧田民俗地図」では玉那覇(玉那ハ)という名は二軒ありますが酒屋とは書かれていません。この記事は以前玉那覇についてわからないまま書いていたのですがコメントで情報をいただきました。引用します。

泉崎の玉那覇酒屋(玉那覇加眞)は軽便鉄道の上泉の踏切の前(踏切ヌメー)にあり、商標は玉を〇で囲み下に一を書きマルタマイチと呼んでいた。

昭和の初期に石垣に移る

那覇民俗地図では、松田橋から「タナカスージ(ピンク)」と「上ヌ段(青)」の2つの道をこえて真っ直ぐ行き壺川ガー手前で右に折れると踏切になります。右図だと城間酒屋のそばが泉崎橋で川沿いの道を河口に向って進む途中にあるのが松田橋、そのまままっすぐ行ったところにあるのが旭橋になります。松田橋から踏切に向かう道は明治初期には海岸沿いでした。

玉那覇に話を戻すとこの踏切の前にあったということですから左図に書き込んだ2つの玉那覇は条件に合わず、この踏切前に酒屋があったことになります。「泉崎、湧田民俗地図」の想定年代は玉那覇 蒲(加眞)さんが昭和初期に石垣へ行った後のことなのかもしれません。

神元酒屋は以前取り上げた神元繁宜さんだと思われます。

参考:グダグダ(β) 神元繁宜

昭和12年の長者番付には上泉に神元繁宜さん、下泉に城間安起さんの名前があります。二人とも職業は酒造となっています。

参考:グダグダ(β) 那覇長者番付(S12) 4

コメントでの御教示に感謝申し上げます。

参考:グダグダ(β) 新聞資料による旧慣制度撤廃後那覇の地図作成

参考:グダグダ(β) 昭和初期の久米と景観推定図

参考:グダグダ(β) 昭和初期の久米村図

明治初年の久米大通りでとりあげた嘉手納宗徳さん作成の「明治初年の久米大通りの図」から泉崎を切り出して加工しました。この図の元図は明治初年を想定して作成されている「那覇市街図」で旧那覇全体が書かれています。

下左図は上の図に「泉崎、湧田民俗地図」で酒屋と表示されているものと玉那覇(玉那ハ)とかかれている箇所を描き入れました。下右図は昭和初期の地図での位置です。

参考にしている「泉崎、湧田民俗地図」は旭町が存在する昭和期を想定して作成したと思われるものですが、敷地や道など埋立以外は明治初年とあまり変わりません。つまり下左図は明治の地図に昭和期の酒屋関係を描き入れたものということですのでご注意。

図中の酒屋は、城間酒屋(A)、神元酒屋(B)、比嘉ヌ酒屋(C)で、Dのポインタは壺川ガーで井戸です。

泡盛の文化誌(p112)に泉崎の玉那覇について以下のような記述がありました。

玉那覇酒造は明治末期から大正初期の創業といわれる。初代の玉那覇有和は首里から酒造りのために[石垣島に]来島した。

当地での酒造業が成功したので、本家の玉那覇を呼び寄せた。父玉那覇蒲(加眞)がその人であった。父は那覇の泉崎で酒屋を営んでいた。

グダグダ(β) 玉那覇蒲

図作成の参考にした「泉崎、湧田民俗地図」では玉那覇(玉那ハ)という名は二軒ありますが酒屋とは書かれていません。この記事は以前玉那覇についてわからないまま書いていたのですがコメントで情報をいただきました。引用します。

泉崎の玉那覇酒屋(玉那覇加眞)は軽便鉄道の上泉の踏切の前(踏切ヌメー)にあり、商標は玉を〇で囲み下に一を書きマルタマイチと呼んでいた。

昭和の初期に石垣に移る

那覇民俗地図では、松田橋から「タナカスージ(ピンク)」と「上ヌ段(青)」の2つの道をこえて真っ直ぐ行き壺川ガー手前で右に折れると踏切になります。右図だと城間酒屋のそばが泉崎橋で川沿いの道を河口に向って進む途中にあるのが松田橋、そのまままっすぐ行ったところにあるのが旭橋になります。松田橋から踏切に向かう道は明治初期には海岸沿いでした。

玉那覇に話を戻すとこの踏切の前にあったということですから左図に書き込んだ2つの玉那覇は条件に合わず、この踏切前に酒屋があったことになります。「泉崎、湧田民俗地図」の想定年代は玉那覇 蒲(加眞)さんが昭和初期に石垣へ行った後のことなのかもしれません。

神元酒屋は以前取り上げた神元繁宜さんだと思われます。

参考:グダグダ(β) 神元繁宜

昭和12年の長者番付には上泉に神元繁宜さん、下泉に城間安起さんの名前があります。二人とも職業は酒造となっています。

参考:グダグダ(β) 那覇長者番付(S12) 4

コメントでの御教示に感謝申し上げます。

参考:グダグダ(β) 新聞資料による旧慣制度撤廃後那覇の地図作成

参考:グダグダ(β) 昭和初期の久米と景観推定図

参考:グダグダ(β) 昭和初期の久米村図

PR

Comment

泉崎の酒造

- 玉那覇善秀

- 2012-02-09 22:02

- edit

泉崎の玉那覇酒屋(玉那覇加眞)は軽便鉄道の上泉の踏切の前(踏切ヌメー)にあり、商標は玉を〇で囲み下に一を書きマルタマイチと呼んでいた。

昭和の初期に石垣に移る

昭和の初期に石垣に移る

Re:泉崎の酒造

- No Name Ninja 〔管理人〕

- 2012-02-09 22:55

コメントありがとうございます。

参考にさせていただいて書き直したいと思います。

参考にさせていただいて書き直したいと思います。

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]