牧志の牛乳屋

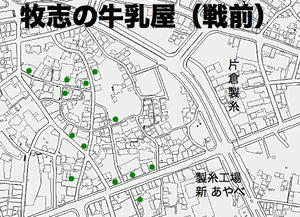

「戦前の昭和初期牧志町民俗地図」と題された図から牛乳屋の印がついた家を書いてみました。

牧志町民俗地図にはその他にもレンガ製造場、瓦製造場、牛乳屋、酒屋が書き入れられています。壷屋小学校や牧志ウガンの対岸は製糸工場となっています。

また片倉製糸と書かれたそばには「桑畑 灰焼きガマ(大正年間)」と書かれてあります。小規模な養蚕があったというのを読んだことはありますが牧志ではどうだったのか、またこの桑畑がそれと関係あるのかはわかりません。養蚕も小規模なものだったようなので製糸工場と直接の関係はないのではないかと思います。

牛乳屋は新時代の商売で古くからのものではありません。

たくさんの牛を飼うような規模ではなく家庭で営まれる小さな商いだったようです。

牧志にはレンガ・瓦焼ガマが現在の牧志交番向かいの一角に集中して4つ表示されています(他には蔡温橋付近に一つ)。

長虹堤周辺では牧志の後ろの島小、前島の対岸の川沿いのことについて触れましたが、そこにはいくつかの漆喰屋(ムチヤー)がありました。

崇元寺橋(安里橋)を渡って、牧志の一角に入ると、そのあたりは瓦屋(カラヤー)らしく、民家の軒下には、板のように薄いウミイサー(珊瑚石)だのムチ(しっくい)に混入する切り刻んだわら等が、こんもりと積み上げてあって、一種独特なその蒸れる匂いが、むんむんと鼻をついてきたものだが、大体この辺からは、昔、浮き道、あるいは長虹堤といって海中道路の形をなしていた。

琉球怪談選集 沖縄文教出版 1973

橋を渡って美栄橋へと向かうようすの描写ですから牧志のことではありませんが、島小の地図には瓦屋の表示が不思議とありません(ムチヤーの表示はあります)。

屋根瓦の施工は漆喰も必要としますから牧志の瓦屋と島小の漆喰屋はセットの存在だったのでしょう。

牛乳屋と寄留商人は別項で取り上げたいと思います。

牧志町民俗地図にはその他にもレンガ製造場、瓦製造場、牛乳屋、酒屋が書き入れられています。壷屋小学校や牧志ウガンの対岸は製糸工場となっています。

また片倉製糸と書かれたそばには「桑畑 灰焼きガマ(大正年間)」と書かれてあります。小規模な養蚕があったというのを読んだことはありますが牧志ではどうだったのか、またこの桑畑がそれと関係あるのかはわかりません。養蚕も小規模なものだったようなので製糸工場と直接の関係はないのではないかと思います。

牛乳屋は新時代の商売で古くからのものではありません。

たくさんの牛を飼うような規模ではなく家庭で営まれる小さな商いだったようです。

牧志にはレンガ・瓦焼ガマが現在の牧志交番向かいの一角に集中して4つ表示されています(他には蔡温橋付近に一つ)。

長虹堤周辺では牧志の後ろの島小、前島の対岸の川沿いのことについて触れましたが、そこにはいくつかの漆喰屋(ムチヤー)がありました。

崇元寺橋(安里橋)を渡って、牧志の一角に入ると、そのあたりは瓦屋(カラヤー)らしく、民家の軒下には、板のように薄いウミイサー(珊瑚石)だのムチ(しっくい)に混入する切り刻んだわら等が、こんもりと積み上げてあって、一種独特なその蒸れる匂いが、むんむんと鼻をついてきたものだが、大体この辺からは、昔、浮き道、あるいは長虹堤といって海中道路の形をなしていた。

琉球怪談選集 沖縄文教出版 1973

橋を渡って美栄橋へと向かうようすの描写ですから牧志のことではありませんが、島小の地図には瓦屋の表示が不思議とありません(ムチヤーの表示はあります)。

屋根瓦の施工は漆喰も必要としますから牧志の瓦屋と島小の漆喰屋はセットの存在だったのでしょう。

牛乳屋と寄留商人は別項で取り上げたいと思います。

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]