安里射的場

1875(明治8)年、射的場は分遣隊兵舎がある真和志間切古波蔵村から国場村に建設された。面積は1876坪余。1890(明治23)年、安里村に練兵場と射的場の用地買収が決定され、翌1891(明治24)年には国場村の射的場の用地は県に引き渡された。(*1)1896(明治29)年、安里村の射的場は「長さ650米幅30米」の、射撃演習中に流弾事故が起こり、しかも近くに往来の多い道路や民家があるという理由から、増築願いが分遣隊から第6師団に申請されている。(*2)

(中略)

現在安里射的場の近くには「練兵橋」の名前を冠した橋があり、射的場跡は小公園になっている。

*1「陸軍省伍大日記」

*2「陸軍省肆大日記」

沖縄県史 各論編5近代 p575、576(抜粋と編集)

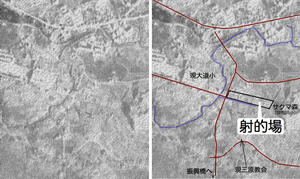

文中の小公園は現真和志中・大道小から松川小むけの道にある公園のことで練兵橋は公園のある十字路手前の橋です。下図では赤ポインタが練兵橋、緑ポインタで示した細長い緑色の区画が小公園、黒線でかこった箇所は推定した射撃場です。

戦前の写真。

練兵橋から松川小学校向けの道は戦後のものです。真和志民俗地図では松川小学校一帯に集落はなく、サクマ森と繁多川交差点の高台の間を現在暗渠となっている小川が流れています(現在の小学校前の道とほぼ同じ)。

引用文中の往来の多い道路はおそらく射撃場前を南北に走る道、近くにあった民家というのはわかりません。

1895(明治28)年には、1896年度用射撃演習用の弾薬(略)が支給されている。

このことでもわかるように、射的場では毎年のように実弾を使っての射撃演習が行われていた。1928(昭和3)年9月10日付『沖縄昭和新聞』に「賑つた射的大会」の記事がある。記事には安里射的場で演習部隊主催の射的大会が行われ、県知事列席の下、現役軍人、在郷軍人、男子中学生、女子師範学校生徒が参加したことが記されている。

沖縄県史 各論編5近代 p576(抜粋と編集)

(中略)

現在安里射的場の近くには「練兵橋」の名前を冠した橋があり、射的場跡は小公園になっている。

*1「陸軍省伍大日記」

*2「陸軍省肆大日記」

沖縄県史 各論編5近代 p575、576(抜粋と編集)

文中の小公園は現真和志中・大道小から松川小むけの道にある公園のことで練兵橋は公園のある十字路手前の橋です。下図では赤ポインタが練兵橋、緑ポインタで示した細長い緑色の区画が小公園、黒線でかこった箇所は推定した射撃場です。

戦前の写真。

練兵橋から松川小学校向けの道は戦後のものです。真和志民俗地図では松川小学校一帯に集落はなく、サクマ森と繁多川交差点の高台の間を現在暗渠となっている小川が流れています(現在の小学校前の道とほぼ同じ)。

引用文中の往来の多い道路はおそらく射撃場前を南北に走る道、近くにあった民家というのはわかりません。

1895(明治28)年には、1896年度用射撃演習用の弾薬(略)が支給されている。

このことでもわかるように、射的場では毎年のように実弾を使っての射撃演習が行われていた。1928(昭和3)年9月10日付『沖縄昭和新聞』に「賑つた射的大会」の記事がある。記事には安里射的場で演習部隊主催の射的大会が行われ、県知事列席の下、現役軍人、在郷軍人、男子中学生、女子師範学校生徒が参加したことが記されている。

沖縄県史 各論編5近代 p576(抜粋と編集)

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]