内兼久周辺(那覇の入り江)

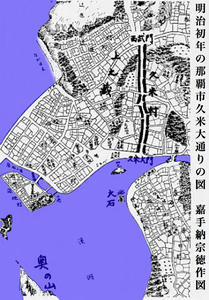

この二つの図には内兼久山(孔子廟後方)が見えます。

大正末年生まれの船越義彰さんは内兼久をこのように記憶しています。

松尾山とそれに連なる内兼久山は、那覇尋常高等小学校(沖縄テレビ)、そして裁判所(郵便局)、孔子廟(商工会議所)、そして大典寺のあたりから潟原交番前に連なる丘陵地帯で、そこには松山小学校、県立二高女、県立病院、知事公舎、その他県庁のお偉方の官舎があり、松風の音もさわやかないうなれば那覇の軽井沢的場所であった。

なはわらび行状記/船越義彰

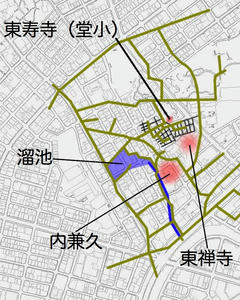

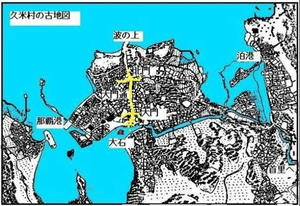

いまでは跡形もない内兼久の丘ですが、古い海岸線では内兼久の前は入り江で特に左の図では久茂地川のクランク部分そばの入り江がはっきりしています。

右の図では浮島だった時代の那覇に「内兼久山」「辻山」の二つが見えます。義彰さんの記憶では「松尾山とそれに連なる内兼久山は、那覇尋常高等小学校(沖縄テレビ)、そして裁判所(郵便局)、孔子廟(商工会議所)、そして大典寺のあたりから潟原交番前に連なる丘陵地帯」ですから現在の松山周辺から内兼久跡までは一帯の丘陵のようですから二つに分けて呼ぶ必要性は感じられません。もう一つの「辻山」の方は辻原墓地一帯の丘陵のことでしょう。

旧那覇にはこの二つの丘と低地でできていて、後年古地図の浮き島の範囲から河川の運んで来る土砂によって周囲が陸地化します(久茂地、美栄橋等の久茂地川沿い)。

内兼久は兼久(カニク)の語意から言っても内側にあったカニクという解釈でいいのではないでしょうか。現在の地形をで考えると久茂地近辺が内海であったというのは考えにくいのですが、冒頭で掲げた二つの図を見ると明治初めの頃は久茂地川の河口が小さな湾のようであったことを示しています。

下の図では久茂地(普門寺)、美栄橋が川側の低地であることが泉崎や牧志周辺と対照的にはっきりしています。

大正末年生まれの船越義彰さんは内兼久をこのように記憶しています。

松尾山とそれに連なる内兼久山は、那覇尋常高等小学校(沖縄テレビ)、そして裁判所(郵便局)、孔子廟(商工会議所)、そして大典寺のあたりから潟原交番前に連なる丘陵地帯で、そこには松山小学校、県立二高女、県立病院、知事公舎、その他県庁のお偉方の官舎があり、松風の音もさわやかないうなれば那覇の軽井沢的場所であった。

なはわらび行状記/船越義彰

いまでは跡形もない内兼久の丘ですが、古い海岸線では内兼久の前は入り江で特に左の図では久茂地川のクランク部分そばの入り江がはっきりしています。

右の図では浮島だった時代の那覇に「内兼久山」「辻山」の二つが見えます。義彰さんの記憶では「松尾山とそれに連なる内兼久山は、那覇尋常高等小学校(沖縄テレビ)、そして裁判所(郵便局)、孔子廟(商工会議所)、そして大典寺のあたりから潟原交番前に連なる丘陵地帯」ですから現在の松山周辺から内兼久跡までは一帯の丘陵のようですから二つに分けて呼ぶ必要性は感じられません。もう一つの「辻山」の方は辻原墓地一帯の丘陵のことでしょう。

旧那覇にはこの二つの丘と低地でできていて、後年古地図の浮き島の範囲から河川の運んで来る土砂によって周囲が陸地化します(久茂地、美栄橋等の久茂地川沿い)。

内兼久は兼久(カニク)の語意から言っても内側にあったカニクという解釈でいいのではないでしょうか。現在の地形をで考えると久茂地近辺が内海であったというのは考えにくいのですが、冒頭で掲げた二つの図を見ると明治初めの頃は久茂地川の河口が小さな湾のようであったことを示しています。

下の図では久茂地(普門寺)、美栄橋が川側の低地であることが泉崎や牧志周辺と対照的にはっきりしています。

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]