波の上大通り・波上宮参道

波の上と思われる写真です。

米兵が50年代に撮影したらしい写真です。

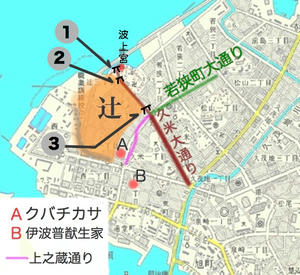

場所を推定すると一枚目が2の鳥居から波上宮境内の1の鳥居を望む位置、二枚目が1の鳥居の足元から2の鳥居を望む位置(遠くに3の鳥居も見える)、三枚目が3の鳥居から波上宮を望む位置ってとこでしょうか。

久米大通りをまっすぐ来ると西武門の交差点(若狭町大通り、上之蔵通り、波上宮参道)に至ります。西武門には大鳥居がありましたが戦後の開発で撤去され、参道沿いにあった灯籠などもなくなり道が拡張されています(出典:なはわらび行状記)。

波之上大通りの入り口、西武門には、戦火をくぐり抜けた大鳥居が確かに建っていた。それがいつの間にか姿を消してしまった。

(略)

その大鳥居の幻を描きながら、それのあったあたりを通ると護国寺前までならんでいた石灯籠が無くなっていることに気づいた。参道の道幅をひろくするために撤去されたらしい。

なはわらび行状記/鳥居と燈籠 p63-65

義彰さんは中山門をぶちこわして風呂屋に叩き売ったこともあげて歴史に関する感覚の鈍さを嘆いておられます。自分はそれにすべて同意はしませんが、縋るための何かを失ってしまうと感覚というのはあっさり途切れてしまうものだなという感慨はあります。

たとえば西武門が波上宮の参道入り口であったこと、そこから波上宮までの道に灯籠があり事実上「お宮の空間」をなしていた事などは今現在の自分自身の意識には全くありませんでした。この事実を意識して、改めて那覇の街をみた場合、若狭町を除く上之蔵通りから若狭町大通りの向こう側は辻と波上宮で神域と特殊地域であり庶民の通常生活とはすこし違った地域だったのだなと考える事が出来ます。

それとは別に明治期に首里城が打ち捨てられた場所であったことや中山門に対する冷酷な扱いに自分は沖縄の庶民階級の図太さや現実感覚のたくましさを見ます。しばしば事大主義と言われるウチナンチューですが、権力への盲信の少なさやあっさりした距離感覚はユーガワイを重ねて来た現実への身のこなしとして評価すべき点もあるのではないかと思います。

ただそう思っていてもまったく過去への視線の手がかりを失ってしまった現在から見れば少々やりすぎたんではないかと文句も言いたくなりますが。

面白いのは義彰さんは波上宮の氏子ではなく、「もともと沖縄のわれわれには、お宮さんと氏子の意識はなかった」p64と述べています。歴史を共に重ねてきたナンミンの存在とナンミンのお祭りを懐かしむ気持ちはあるのだけど、内地的な神社と氏子のような気持ちは無いと「われわれ」という言葉を使って語っている感覚がとてもウチナンチュー的だと感じます。

なはわらべ行状記の別箇所にはナンミンのお祭りは寄留商人中心で行われ、出し物等も見慣れない内地風の出し物ばかりで物珍しかったと書かれています。すでに日本人であるはずの義彰少年の中にも沖縄と内地、ワッターとアッター、が意識されています。

旧那覇のど真ん中で成長した義彰少年がナンミンの氏子でないはずはないというのは内地的な感覚なのでしょう。

波上宮の成立過程や宮以前に存在したはずの拝所などはまた別の機会に。

米兵が50年代に撮影したらしい写真です。

場所を推定すると一枚目が2の鳥居から波上宮境内の1の鳥居を望む位置、二枚目が1の鳥居の足元から2の鳥居を望む位置(遠くに3の鳥居も見える)、三枚目が3の鳥居から波上宮を望む位置ってとこでしょうか。

久米大通りをまっすぐ来ると西武門の交差点(若狭町大通り、上之蔵通り、波上宮参道)に至ります。西武門には大鳥居がありましたが戦後の開発で撤去され、参道沿いにあった灯籠などもなくなり道が拡張されています(出典:なはわらび行状記)。

波之上大通りの入り口、西武門には、戦火をくぐり抜けた大鳥居が確かに建っていた。それがいつの間にか姿を消してしまった。

(略)

その大鳥居の幻を描きながら、それのあったあたりを通ると護国寺前までならんでいた石灯籠が無くなっていることに気づいた。参道の道幅をひろくするために撤去されたらしい。

なはわらび行状記/鳥居と燈籠 p63-65

義彰さんは中山門をぶちこわして風呂屋に叩き売ったこともあげて歴史に関する感覚の鈍さを嘆いておられます。自分はそれにすべて同意はしませんが、縋るための何かを失ってしまうと感覚というのはあっさり途切れてしまうものだなという感慨はあります。

たとえば西武門が波上宮の参道入り口であったこと、そこから波上宮までの道に灯籠があり事実上「お宮の空間」をなしていた事などは今現在の自分自身の意識には全くありませんでした。この事実を意識して、改めて那覇の街をみた場合、若狭町を除く上之蔵通りから若狭町大通りの向こう側は辻と波上宮で神域と特殊地域であり庶民の通常生活とはすこし違った地域だったのだなと考える事が出来ます。

それとは別に明治期に首里城が打ち捨てられた場所であったことや中山門に対する冷酷な扱いに自分は沖縄の庶民階級の図太さや現実感覚のたくましさを見ます。しばしば事大主義と言われるウチナンチューですが、権力への盲信の少なさやあっさりした距離感覚はユーガワイを重ねて来た現実への身のこなしとして評価すべき点もあるのではないかと思います。

ただそう思っていてもまったく過去への視線の手がかりを失ってしまった現在から見れば少々やりすぎたんではないかと文句も言いたくなりますが。

面白いのは義彰さんは波上宮の氏子ではなく、「もともと沖縄のわれわれには、お宮さんと氏子の意識はなかった」p64と述べています。歴史を共に重ねてきたナンミンの存在とナンミンのお祭りを懐かしむ気持ちはあるのだけど、内地的な神社と氏子のような気持ちは無いと「われわれ」という言葉を使って語っている感覚がとてもウチナンチュー的だと感じます。

なはわらべ行状記の別箇所にはナンミンのお祭りは寄留商人中心で行われ、出し物等も見慣れない内地風の出し物ばかりで物珍しかったと書かれています。すでに日本人であるはずの義彰少年の中にも沖縄と内地、ワッターとアッター、が意識されています。

旧那覇のど真ん中で成長した義彰少年がナンミンの氏子でないはずはないというのは内地的な感覚なのでしょう。

波上宮の成立過程や宮以前に存在したはずの拝所などはまた別の機会に。

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]