大同火災

大同火災は71年に合併により誕生していたのですがこれは復帰に備えて郷土系がまとまったらしいです。

1950年9月 「琉球火災海上保険株式会社」を設立。

1953年12月 「沖縄火災海上保険株式会社」を設立。

1954年3月 「南西火災海上保険株式会社」を設立。

1961年8月 「球陽自動車保険相互会社」を設立。

1963年9月 沖縄火災海上保険と南西火災海上保険が合併して「共和火災海上保険株式会社」となる。

1963年12月 共和火災海上保険が球陽自動車保険より契約及び財産の一切の業務を譲り受ける。

1971年12月10日 琉球火災海上保険と共和火災海上保険が合併して「大同火災海上保険株式会社」となる。

1972年5月15日 沖縄の日本復帰により、日本の元受損害保険会社となる。

大同火災海上保険 - Wikipedia

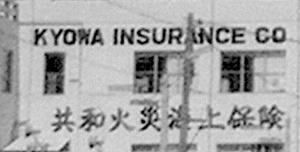

「共和火災海上保険」は久茂地のタイムス本社向かいあたりにあったようです。3階建てくらいか?

那覇まちのたね通信 | 沖縄タイムス社前

http://naha.machitane.net/old_photo.php?id=604

「KYOWA INSURANCE CO」「共和火災海上保険」の字が見えます。

本土復帰に対処して経営基盤を確立するため1971(昭和46)年12月に対等合併して設立された会社です。

当社のあゆみ|大同火災について|沖縄の損害保険会社 大同火災

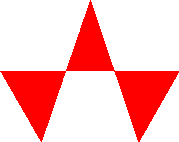

社章は“大同”の大の文字を図案化したもので、 左右の三角形がそれぞれ琉球火災と共和火災を意味し、中央の三角形をむすび支えているという意味です。

つまり、社名の由来である“大同団結”が意味する 「多少の違いを捨てて、ひとつになる」ことによって誕生した大同火災を中央の三角形が象徴し、その母体である琉球火災と共和火災が、しっかり支えている という意味が込められています。

社章の由来|大同火災について|沖縄の損害保険会社 大同火災

【追記】1950年は戦後経済活動の開始年です。

「戦後米軍がしていた仕事を5年後に一般企業に任せたんじゃないか」。

その証拠は次に訪れた大同火災海上保険にあった。照屋侑社長の手には英文の「保険事業従事免許証」。同社の前身、琉球火災保険にあてた黄ばんだ証書には「琉球一円を通じ火災保険業務に従事することを認可し証す」とあり、末尾に「軍政府長官の命により」。当時、米国の琉球復興金融基金で住宅建築への融資が始まり、住宅物件に付ける火災保険制度が必要になり、創業につながった。

http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-170552-storytopic-222.html

1950年9月 「琉球火災海上保険株式会社」を設立。

1953年12月 「沖縄火災海上保険株式会社」を設立。

1954年3月 「南西火災海上保険株式会社」を設立。

1961年8月 「球陽自動車保険相互会社」を設立。

1963年9月 沖縄火災海上保険と南西火災海上保険が合併して「共和火災海上保険株式会社」となる。

1963年12月 共和火災海上保険が球陽自動車保険より契約及び財産の一切の業務を譲り受ける。

1971年12月10日 琉球火災海上保険と共和火災海上保険が合併して「大同火災海上保険株式会社」となる。

1972年5月15日 沖縄の日本復帰により、日本の元受損害保険会社となる。

大同火災海上保険 - Wikipedia

「共和火災海上保険」は久茂地のタイムス本社向かいあたりにあったようです。3階建てくらいか?

那覇まちのたね通信 | 沖縄タイムス社前

http://naha.machitane.net/old_photo.php?id=604

「KYOWA INSURANCE CO」「共和火災海上保険」の字が見えます。

本土復帰に対処して経営基盤を確立するため1971(昭和46)年12月に対等合併して設立された会社です。

当社のあゆみ|大同火災について|沖縄の損害保険会社 大同火災

社章は“大同”の大の文字を図案化したもので、 左右の三角形がそれぞれ琉球火災と共和火災を意味し、中央の三角形をむすび支えているという意味です。

つまり、社名の由来である“大同団結”が意味する 「多少の違いを捨てて、ひとつになる」ことによって誕生した大同火災を中央の三角形が象徴し、その母体である琉球火災と共和火災が、しっかり支えている という意味が込められています。

社章の由来|大同火災について|沖縄の損害保険会社 大同火災

【追記】1950年は戦後経済活動の開始年です。

「戦後米軍がしていた仕事を5年後に一般企業に任せたんじゃないか」。

その証拠は次に訪れた大同火災海上保険にあった。照屋侑社長の手には英文の「保険事業従事免許証」。同社の前身、琉球火災保険にあてた黄ばんだ証書には「琉球一円を通じ火災保険業務に従事することを認可し証す」とあり、末尾に「軍政府長官の命により」。当時、米国の琉球復興金融基金で住宅建築への融資が始まり、住宅物件に付ける火災保険制度が必要になり、創業につながった。

http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-170552-storytopic-222.html

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]