旧那覇の機能

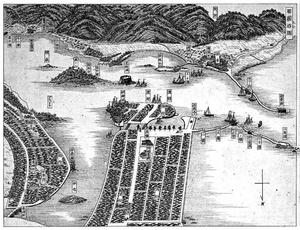

入江の両側に長大な石積みの防波堤が懐中に突き出しているが、これらは水路の両側に広がる珊瑚礁の浅瀬を縁取る恰好になっており、延長500mを超える北堤の途中に「沖之寺(臨海寺)」「中三重城」、終端には「三重城」が築かれていて、入港船舶を監視する望楼の役割を兼ねていた。また南堤の終端は「屋良座森城」であった。この入江に侵入してきた冊封使の船は渓流スペースの「唐船小堀」に寄せられ、「通堂」という埠頭から上陸し、「迎恩亭」で休憩した。さらに陸地を進めば「市場」、那覇の行政を司る「親見世」、特産輸出品の管理にあたる「砂糖座」、宿泊滞在施設の「天使館」が並んでいて、近代的な国際貿易港にも通じる空間構成を持っていた。天使館の背後には、海上安全を司る中国媽祖信仰である「上天妃宮」「下天妃宮」が排され、「孔廟」も置かれるなど、首位は中国的な空気に満たされていた。つまり、久茂地川によって出島的に孤立した空間は、琉球と中国が入り交じった、政治的文化的緩衝地帯として作用していたとするのである。しかし、これらの歴史的景観や雰囲気は、もはや存在しない。

CiNii 論文 - 琉球唐栄久米村の景観とその構造

那覇は歴史的変遷を重ねて来ながらも基本的な構造は戦災までは変わっていなかったのですが、戦後の都市計画によって徹底的に変わってしまいました。現在はわずかに残る史跡とあまりかわらない久米大通りがあるくらいでしょうか。

天妃小学校にある上天妃宮跡が昔のままですね。

媽祖(まそ)は航海・漁業の守護神として、中国沿海部を中心に信仰を集める道教の女神。

媽祖 - Wikipedia

沖縄での道教はどんなもんであったのか自分はいまいちわかっていません。中国文化が漠然と移入されたのか、それなりに根を持ったのか、間接的に影響されていたのかなど考えてみますがよくわかりません。><

久茂地の安物絵描きたちは関帝の掛け軸などを書いていたようですが。

あと仏教施設は多いです。

上記引用に出てきた当時の施設などは下記リンクなどで確認して下さい。

参考:グダグダ 明治初年の久米大通り

参考:グダグダ 那覇及び久米村図

参考:グダグダ 唐栄久米村と天妃宮

CiNii 論文 - 琉球唐栄久米村の景観とその構造

那覇は歴史的変遷を重ねて来ながらも基本的な構造は戦災までは変わっていなかったのですが、戦後の都市計画によって徹底的に変わってしまいました。現在はわずかに残る史跡とあまりかわらない久米大通りがあるくらいでしょうか。

天妃小学校にある上天妃宮跡が昔のままですね。

媽祖(まそ)は航海・漁業の守護神として、中国沿海部を中心に信仰を集める道教の女神。

媽祖 - Wikipedia

沖縄での道教はどんなもんであったのか自分はいまいちわかっていません。中国文化が漠然と移入されたのか、それなりに根を持ったのか、間接的に影響されていたのかなど考えてみますがよくわかりません。><

久茂地の安物絵描きたちは関帝の掛け軸などを書いていたようですが。

あと仏教施設は多いです。

上記引用に出てきた当時の施設などは下記リンクなどで確認して下さい。

参考:グダグダ 明治初年の久米大通り

参考:グダグダ 那覇及び久米村図

参考:グダグダ 唐栄久米村と天妃宮

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]