大和だび(日本式葬式)

他府県人の葬式は、1882(明治15)年ごろ古賀辰四郎の先妻(善次氏母)が死亡した際日本式葬式(大和だび)が行われた。

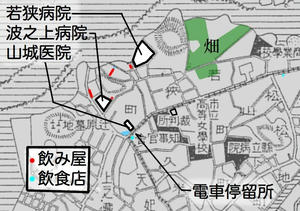

当時他府県人の墓地は若狭町(西武門前山城産婦人科医院裏側)洪済寺境内に定められ、1885(明治18)年真和志村楚辺原の丘に寄留人の墓地として新たに制定されるまで、この若狭町の直堀り墓地に埋葬されたが、楚辺原(県立二中、現那覇高校の北側丘)に墓地が移され、俗に大和人墓と呼ばれた。

明治の終わりごろ、那覇の東町に葬儀会社が操業し、造花の蓮花や造花の花輪が葬列に並ぶようになり、他府県人の葬列は華やかであり「大和だび(日本式葬式)」といった。

那覇市史 通史編2 p236

若狭の山城医院は西武門のところです。

那覇・真和志民俗地図のどちらにも二中後方に大和人墓(地)はあります。

この大和墓は戦争中の写真が残っています。

城岳攻撃(35高地) (那覇市松尾2丁目)

http://www.okinawa-senjoh.com/hill35.htm

大和荼毘の話に戻ると那覇市史には沖縄県人の変化にも触れられています。日本葬式に変わっていったというのは念仏者(ニンブチャー)が消えていったということでしょうね。

葬儀社が那覇で店開きをしてからは沖縄県人の過程でも駐留以上は身分相応に葬儀会社に依頼して和沖折衷の葬儀をおこなうようになり、大正の初期からは殆ど葬儀会社に依頼した。

---

大正中期までは先頭に芭蕉布の四流旗一対像かの蓮花一対、その後に僧侶、白木位牌を捧侍する喪主、親戚の男、一般会葬者、男の列のつぎに天蓋(龍頭)旗持ち、龕(棺を乗せる輿)を四人の人夫が担ぐ。旧藩時代は村の平民の若者が担いだが、大正以降は葬儀会社から人夫が派遣された。

---

大正初期から、首里・那覇に葬儀会社が増えたので次第に日本葬式に変わっていった。

那覇市史 通史編2 p236(省略と抜粋)

参考:グダグダ(β) 大和葬儀社(内地式葬儀)

参考:グダグダ(β) 葬儀社

当時他府県人の墓地は若狭町(西武門前山城産婦人科医院裏側)洪済寺境内に定められ、1885(明治18)年真和志村楚辺原の丘に寄留人の墓地として新たに制定されるまで、この若狭町の直堀り墓地に埋葬されたが、楚辺原(県立二中、現那覇高校の北側丘)に墓地が移され、俗に大和人墓と呼ばれた。

明治の終わりごろ、那覇の東町に葬儀会社が操業し、造花の蓮花や造花の花輪が葬列に並ぶようになり、他府県人の葬列は華やかであり「大和だび(日本式葬式)」といった。

那覇市史 通史編2 p236

若狭の山城医院は西武門のところです。

那覇・真和志民俗地図のどちらにも二中後方に大和人墓(地)はあります。

この大和墓は戦争中の写真が残っています。

城岳攻撃(35高地) (那覇市松尾2丁目)

http://www.okinawa-senjoh.com/hill35.htm

大和荼毘の話に戻ると那覇市史には沖縄県人の変化にも触れられています。日本葬式に変わっていったというのは念仏者(ニンブチャー)が消えていったということでしょうね。

葬儀社が那覇で店開きをしてからは沖縄県人の過程でも駐留以上は身分相応に葬儀会社に依頼して和沖折衷の葬儀をおこなうようになり、大正の初期からは殆ど葬儀会社に依頼した。

---

大正中期までは先頭に芭蕉布の四流旗一対像かの蓮花一対、その後に僧侶、白木位牌を捧侍する喪主、親戚の男、一般会葬者、男の列のつぎに天蓋(龍頭)旗持ち、龕(棺を乗せる輿)を四人の人夫が担ぐ。旧藩時代は村の平民の若者が担いだが、大正以降は葬儀会社から人夫が派遣された。

---

大正初期から、首里・那覇に葬儀会社が増えたので次第に日本葬式に変わっていった。

那覇市史 通史編2 p236(省略と抜粋)

参考:グダグダ(β) 大和葬儀社(内地式葬儀)

参考:グダグダ(β) 葬儀社

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]