かまぼこ

冷凍設備のない時代には、行事があると蒲鉾及び卵入りの、いわゆるカステラ[※カマボコ]を作るのに苦心した。天気が悪いと一匹の魚も市場に見当たらないことがよくあったからである。

日が決まっている行事の十何日も前に、魚を手に入れて、近所の女や縁者が参集し、手伝って蒲鉾を作り、その前にブリキ缶に蓄えてある豚油の中に埋めるようにつけて風通しの良い所に置いておく。

これを逐一見たのは数え14歳になったばかりの新正が済んでまもなくだった[※明治43年]。

---

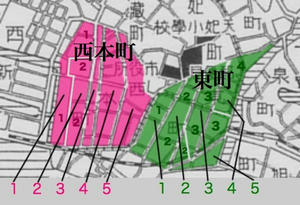

その2年くらい後から東町五丁目の、糸満人の居留地みたいな一郭で、蒲鉾製造が始まったと思われる。というのは、いつもの魚売りだったモウサーという女が、蒲鉾売り専門になって、一本700グラムぐらいの蒲鉾を40銭で置いて行くようになった。

私は、往診に行って、営業用の蒲鉾製造の現場を見た。グルクン、飛魚が主な原料で、手抜きはなかったが、味は余りよくなかった。扱いやすいように、つなぎの葛を沢山いれるせいか、堅かった。カステラもそうだった。

その頃から魚売りと言えば、垣花から来る近海魚のピチピチしたのが普通になって、グルクン、飛魚の呼び売りが稀になった。

祝い事、法事などでも、たいていの家は、自家製をやめて、出来合いの蒲鉾、カステラを使うのが普通になった。

カルテの余白/千原繁子 p89〜91(省略と抜粋)

千原さんは呼び売り(行商)から魚を買って総出で作る時期と糸満人が作り始める時期の変化を体験しています。最初に引用したように、蒲鉾は保存が効かず作るのに人手を多数必要とするものですから、いつでも金銭で作りたてを購入できるようになるととって変わられてしまったのでしょう。

[カマボコ製造の]場所は、糸満宿小が集中する東町の糸満集落である。昭和初期に数戸であった那覇のカマボコ屋は、数年のうちに20戸位に増えた。昭和16年の沖縄県蒲鉾工業組合の組合は54人なので、その後も増加している。カマボコ製造は、一戸1〜2人で動力機を据えたものは少なく、糸満婦人の生業として営まれた。カマボコ製造の社会的な役割は、一方で消費市場を拡大し、他方で追い込み漁やマグロ漁業の魚価の下支え、過剰漁獲物の処理を通して漁業の発展を促したことである。

近代における地域漁業の形成と展開 p55(省略編集)

漁業者が加工品製造を手がけるようになったこと、漁業の形態が変化・近代化していったこと、都市住民の生活スタイルも変化したこと、等々が同時進行しています。

関連:グダグダ 垣花の水産関連施設

関連:グダグダ ダシカマボコ

関連:グダグダ カマボコヤ

日が決まっている行事の十何日も前に、魚を手に入れて、近所の女や縁者が参集し、手伝って蒲鉾を作り、その前にブリキ缶に蓄えてある豚油の中に埋めるようにつけて風通しの良い所に置いておく。

これを逐一見たのは数え14歳になったばかりの新正が済んでまもなくだった[※明治43年]。

---

その2年くらい後から東町五丁目の、糸満人の居留地みたいな一郭で、蒲鉾製造が始まったと思われる。というのは、いつもの魚売りだったモウサーという女が、蒲鉾売り専門になって、一本700グラムぐらいの蒲鉾を40銭で置いて行くようになった。

私は、往診に行って、営業用の蒲鉾製造の現場を見た。グルクン、飛魚が主な原料で、手抜きはなかったが、味は余りよくなかった。扱いやすいように、つなぎの葛を沢山いれるせいか、堅かった。カステラもそうだった。

その頃から魚売りと言えば、垣花から来る近海魚のピチピチしたのが普通になって、グルクン、飛魚の呼び売りが稀になった。

祝い事、法事などでも、たいていの家は、自家製をやめて、出来合いの蒲鉾、カステラを使うのが普通になった。

カルテの余白/千原繁子 p89〜91(省略と抜粋)

千原さんは呼び売り(行商)から魚を買って総出で作る時期と糸満人が作り始める時期の変化を体験しています。最初に引用したように、蒲鉾は保存が効かず作るのに人手を多数必要とするものですから、いつでも金銭で作りたてを購入できるようになるととって変わられてしまったのでしょう。

[カマボコ製造の]場所は、糸満宿小が集中する東町の糸満集落である。昭和初期に数戸であった那覇のカマボコ屋は、数年のうちに20戸位に増えた。昭和16年の沖縄県蒲鉾工業組合の組合は54人なので、その後も増加している。カマボコ製造は、一戸1〜2人で動力機を据えたものは少なく、糸満婦人の生業として営まれた。カマボコ製造の社会的な役割は、一方で消費市場を拡大し、他方で追い込み漁やマグロ漁業の魚価の下支え、過剰漁獲物の処理を通して漁業の発展を促したことである。

近代における地域漁業の形成と展開 p55(省略編集)

漁業者が加工品製造を手がけるようになったこと、漁業の形態が変化・近代化していったこと、都市住民の生活スタイルも変化したこと、等々が同時進行しています。

関連:グダグダ 垣花の水産関連施設

関連:グダグダ ダシカマボコ

関連:グダグダ カマボコヤ

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]