真和志小学校周辺

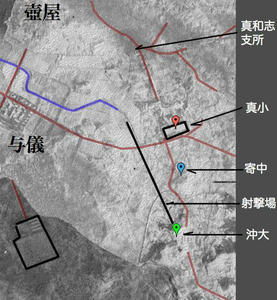

戦前の寄宮での写真。

道などは写真で自分が確認できたものだけ描いてあります。

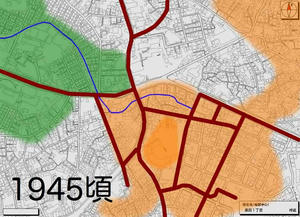

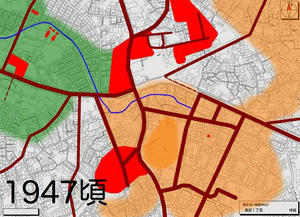

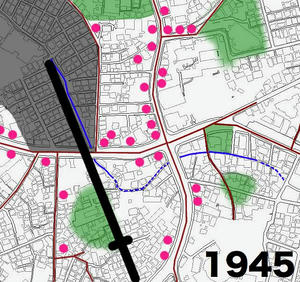

戦後すぐの寄宮で扱った「那覇復興地図」を基にした図で、オレンジが荒地、緑が水田、赤が住宅、茶が道で破線になっているところは庭園路です。

なにが言いたかったのかというと真和志小学校前から上間に向けてのぼってゆく道は戦前からそのままだということです(参照:戦前の字寄宮の民俗地図)。「那覇復興地図」では描かれていなかった点が気になっていたのですが確認できたので一応記録として。

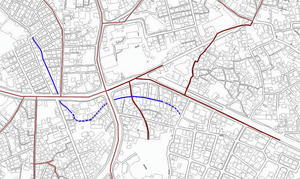

「戦前の字寄宮民俗地図」に描かれている戦前の道などはこんな感じなんですが、現在と同じ道筋である寄宮中学校前の道は描いてありません。

理由は左図。

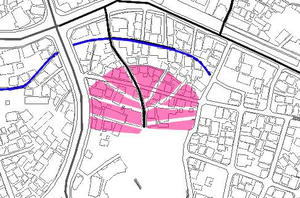

このピンク色の区分けは土地の区分だと思うのですが現在もそれに準じた形で住宅は存在しています。この辺り一帯の碁盤目でない住宅地はほとんど「戦前の字寄宮民俗地図」に見える敷地の形そのままです(区画整理がおこなわれていない)。

このピンク色の敷地の形は真ん中を通っている道路を中心として作られたのが想像できます。現在の道はこの敷地をいくつか横切る形でまっすぐ通っているのですが、このような道は境界線上にできる自然発生的な道とは違ってなんらかの意志がないと作られないかと思います。

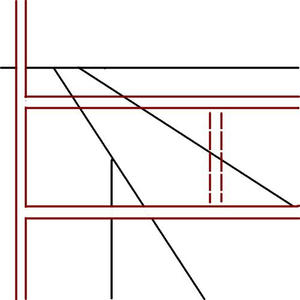

「戦前の字寄宮民俗地図」でも道の表示は敷地の線の上を重ねるように描いてあり他の道とは違います。右図はその様式で、黒が敷地、上にある茶の横線が敷地の境界線を消さずにそのまま書かれたもの(1)、その下が敷地の境界線を消して書かれたもの(2)、そして上下を結んでいる破線が戦後作られた道路(3)です。

「戦前の字寄宮民俗地図」ではピンク内を通る寄宮中前の道は(1)、ピンク色の中心を通る道は(2)、図には書き入れてませんが真和志小後方から黒丸宗にいたる道は(3)の破線になっています。真和志小後方の道は戦後作られたのがはっきりしていますから「戦前の字寄宮民俗地図」での破線はそういう意図で書かれているんではないかと思います。

他の敷地がわかる地図(例:最新沖縄県番地入り地図/74年)などでも戦後新しく出来た道は敷地の境界線を消さずに(1)の形で書かれていて、寄宮だと真和志小後方と寄宮中前の道がそうなっています。

どういう意図なのかの解釈しかねるんですが、違う形で書かれている以上なんらかの違いがあるはずで、一応自分はこういう解釈をしています。

とはいえ那覇市復興地図(米軍撮影写真をもとにしたもの)には道はあることになってるんですよね...

最後に「戦前の字寄宮民俗地図」での畑(緑)と住宅(ピンク)、農業試験場敷地(グレー)を模写したものをあげときます

関連:グダグダ(β) 戦前の寄宮

関連:グダグダ(β) 戦後すぐの寄宮

道などは写真で自分が確認できたものだけ描いてあります。

戦後すぐの寄宮で扱った「那覇復興地図」を基にした図で、オレンジが荒地、緑が水田、赤が住宅、茶が道で破線になっているところは庭園路です。

なにが言いたかったのかというと真和志小学校前から上間に向けてのぼってゆく道は戦前からそのままだということです(参照:戦前の字寄宮の民俗地図)。「那覇復興地図」では描かれていなかった点が気になっていたのですが確認できたので一応記録として。

「戦前の字寄宮民俗地図」に描かれている戦前の道などはこんな感じなんですが、現在と同じ道筋である寄宮中学校前の道は描いてありません。

理由は左図。

このピンク色の区分けは土地の区分だと思うのですが現在もそれに準じた形で住宅は存在しています。この辺り一帯の碁盤目でない住宅地はほとんど「戦前の字寄宮民俗地図」に見える敷地の形そのままです(区画整理がおこなわれていない)。

このピンク色の敷地の形は真ん中を通っている道路を中心として作られたのが想像できます。現在の道はこの敷地をいくつか横切る形でまっすぐ通っているのですが、このような道は境界線上にできる自然発生的な道とは違ってなんらかの意志がないと作られないかと思います。

「戦前の字寄宮民俗地図」でも道の表示は敷地の線の上を重ねるように描いてあり他の道とは違います。右図はその様式で、黒が敷地、上にある茶の横線が敷地の境界線を消さずにそのまま書かれたもの(1)、その下が敷地の境界線を消して書かれたもの(2)、そして上下を結んでいる破線が戦後作られた道路(3)です。

「戦前の字寄宮民俗地図」ではピンク内を通る寄宮中前の道は(1)、ピンク色の中心を通る道は(2)、図には書き入れてませんが真和志小後方から黒丸宗にいたる道は(3)の破線になっています。真和志小後方の道は戦後作られたのがはっきりしていますから「戦前の字寄宮民俗地図」での破線はそういう意図で書かれているんではないかと思います。

他の敷地がわかる地図(例:最新沖縄県番地入り地図/74年)などでも戦後新しく出来た道は敷地の境界線を消さずに(1)の形で書かれていて、寄宮だと真和志小後方と寄宮中前の道がそうなっています。

どういう意図なのかの解釈しかねるんですが、違う形で書かれている以上なんらかの違いがあるはずで、一応自分はこういう解釈をしています。

とはいえ那覇市復興地図(米軍撮影写真をもとにしたもの)には道はあることになってるんですよね...

最後に「戦前の字寄宮民俗地図」での畑(緑)と住宅(ピンク)、農業試験場敷地(グレー)を模写したものをあげときます

関連:グダグダ(β) 戦前の寄宮

関連:グダグダ(β) 戦後すぐの寄宮

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]