フェーヤチガマ

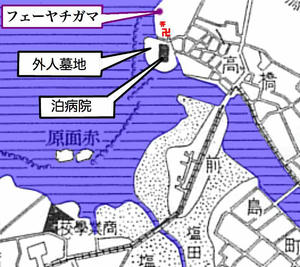

泊の病院北、真和志字上之屋の西寺原にあったフェーヤチガマです。

フェーは灰ですからフェーヤチは灰焼きではないでしょうか。

詳細はわからないのですが参考にした真和志民俗地図では史跡・旧跡・拝所のマークがついています。さらにその北にはフェーリンというところが同じマークで記されています。

また上之屋民俗地図ではフェーリンはフルフェーリン、フェーヤチガマには括弧されて「5〜6コ」と記載されています。拝所や旧跡が5、6コあるというのは考えにくいので灰焼き窯というのは考えられるのではないかと思います。

沖縄ではテーブルサンゴを焼いて石灰を作り、それを使って漆喰(ムチ)を作りました。那覇市内では牧志のはずれの島小(シマグヮー)にムチヤーがあったのが確認できています。那覇市史では「石灰窯は昔は壷屋にあったので生石灰のことを壷屋の灰(チブヤヌフェー)と石灰(イシベー)という」という風に書かれています。

【追記】「写真で見る旧泊 崇元寺町 高橋町 前島町の変遷」の14ページには聖現寺の横に「石灰工場」「ヘーフチャー」という説明のついた図があります。

私が現在の那覇中学校の地点に会った那覇市立商業学校(旧制)へ、首里から約一時間くらいを要して、徒歩で通学していたころは崇元寺橋(安里橋)を渡って、牧志の一角に入ると、そのあたりは瓦屋(カラヤー)らしく、民家の軒下には、板のように薄いウミイサー(珊瑚石)だのムチ(しっくい)に混入する切り刻んだわら等が、こんもりと積み上げてあって、一種独特なその蒸れる匂いが、むんむんと鼻をついてきたものだが、大体この辺からは、昔、浮き道、あるいは長虹堤といって海中道路の形をなしていた。

琉球怪談選集 沖縄文教出版 1973

参考:グダグダ(β) ムチ/漆喰

フェーは灰ですからフェーヤチは灰焼きではないでしょうか。

詳細はわからないのですが参考にした真和志民俗地図では史跡・旧跡・拝所のマークがついています。さらにその北にはフェーリンというところが同じマークで記されています。

また上之屋民俗地図ではフェーリンはフルフェーリン、フェーヤチガマには括弧されて「5〜6コ」と記載されています。拝所や旧跡が5、6コあるというのは考えにくいので灰焼き窯というのは考えられるのではないかと思います。

沖縄ではテーブルサンゴを焼いて石灰を作り、それを使って漆喰(ムチ)を作りました。那覇市内では牧志のはずれの島小(シマグヮー)にムチヤーがあったのが確認できています。那覇市史では「石灰窯は昔は壷屋にあったので生石灰のことを壷屋の灰(チブヤヌフェー)と石灰(イシベー)という」という風に書かれています。

【追記】「写真で見る旧泊 崇元寺町 高橋町 前島町の変遷」の14ページには聖現寺の横に「石灰工場」「ヘーフチャー」という説明のついた図があります。

私が現在の那覇中学校の地点に会った那覇市立商業学校(旧制)へ、首里から約一時間くらいを要して、徒歩で通学していたころは崇元寺橋(安里橋)を渡って、牧志の一角に入ると、そのあたりは瓦屋(カラヤー)らしく、民家の軒下には、板のように薄いウミイサー(珊瑚石)だのムチ(しっくい)に混入する切り刻んだわら等が、こんもりと積み上げてあって、一種独特なその蒸れる匂いが、むんむんと鼻をついてきたものだが、大体この辺からは、昔、浮き道、あるいは長虹堤といって海中道路の形をなしていた。

琉球怪談選集 沖縄文教出版 1973

参考:グダグダ(β) ムチ/漆喰

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]