ナーファチー(那覇地)

面白い記述がありましたので引用したいと思います。

字鏡水は、小禄台地の北部・東支那海に面する海岸低地に位置している。北端は先(崎)原崎と呼ばれた地で、小禄間切の安次嶺村・儀間村の一部であった。明治36年土地整理の結果、安次嶺村の内鏡水原・伊保原・前原儀開村の内蚊阪・名産原・下田原・箕隈原・土砂場原・水溜屋原・崎原当を割いて新たに「鏡水村」を置き、同41年町村制施行の結果、小禄村字鏡水と称されたのである(南島風土記)

地内にはナーファチー(那覇地)と称された那覇の地主の土地が多く、堂の前の岸本地、比屋定の岸本地、湧田の大湾地、ウヤマ地、テーラ地などもそうであった。明治末期から大正初期に、小作購入のための助け模合が年一回一口20円で行われ、大正初期には比屋走の岸本地、湧田の大湾地、昭和初期には堂の前の岸本地を買収した。

小禄 -OROKU- うるく

http://takara.ne.jp/oroku/kaganji.html (省略と編集)

このブログでは堂の前(堂前)の岸本という名前が出て来たことがあります。

グダグダ 那覇への奉公

グダグダ 那覇の私娼

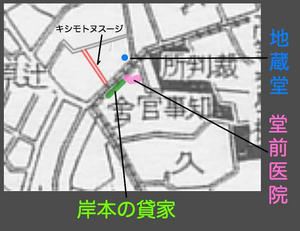

図は「わかさ民俗地図」を参考にしました。

堂の前というのは若狭大通りに地蔵堂があったことからくる地名です。キシモトヌスージに入る傍には「岸本幸男(写真屋)」という名前がありますがこの人がいわゆる“金満家の岸本”であるのかどうかハッキリしなかったため図には書いてありません。

堂の前岸本屋敷といえば裁判所の西隣、金満家岸本の所有屋敷である。その屋敷にはアンマーがいて遊郭に派遣している。

大正元年12月1日 沖縄毎日

沖縄の遊郭 -新聞資料集成- p591 (省略と編集)

新聞記事で名前をあげられた岸本屋敷は裁判所隣の貸家(緑)のことなのでしょう。

辻の家主で引用した新聞記事には一軒所有者の名前もあり「若狭町・岸本オミト」の名が見えますがこの名が堂前岸本なのかもハッキリしません。

最初に戻るのですが鏡水(カガンジ)は現在の空港や基地あたりで、先原崎燈台が戦前は有名でした。また戦前は砂地を活かした鏡水大根(鏡水大根 - Google 検索)がありましたが最近また生産されているようです。

宮城真治さんの「沖縄地名考」からカガンジの項を引用します。

鏡水はカガンジと読み、小禄村の字名であって鏡水大根をもって知られたる砂質の土地である。

国頭村字辺土名の小字に鏡水がある。そこもまた砂地である。その他にも小字名にカガンジという所がいくらもあるが、砂地であることはこれも同一である。 カガンジは、山原では多くハガンヂといい、それが原音に近いものであろう。

ハガンヂはハガーヂ即ち剥げ地の義で、不毛なる砂原を意味したと思われ、内容において兼久や与那と相通ずるものである。

グダグダ 鏡水

兼久は前島、兼久浜は波之上と古波蔵、与那がつく地名は県内にいくつもありますね。

まとまりも結論もないのですがこんなところで。

字鏡水は、小禄台地の北部・東支那海に面する海岸低地に位置している。北端は先(崎)原崎と呼ばれた地で、小禄間切の安次嶺村・儀間村の一部であった。明治36年土地整理の結果、安次嶺村の内鏡水原・伊保原・前原儀開村の内蚊阪・名産原・下田原・箕隈原・土砂場原・水溜屋原・崎原当を割いて新たに「鏡水村」を置き、同41年町村制施行の結果、小禄村字鏡水と称されたのである(南島風土記)

地内にはナーファチー(那覇地)と称された那覇の地主の土地が多く、堂の前の岸本地、比屋定の岸本地、湧田の大湾地、ウヤマ地、テーラ地などもそうであった。明治末期から大正初期に、小作購入のための助け模合が年一回一口20円で行われ、大正初期には比屋走の岸本地、湧田の大湾地、昭和初期には堂の前の岸本地を買収した。

小禄 -OROKU- うるく

http://takara.ne.jp/oroku/kaganji.html (省略と編集)

このブログでは堂の前(堂前)の岸本という名前が出て来たことがあります。

グダグダ 那覇への奉公

グダグダ 那覇の私娼

図は「わかさ民俗地図」を参考にしました。

堂の前というのは若狭大通りに地蔵堂があったことからくる地名です。キシモトヌスージに入る傍には「岸本幸男(写真屋)」という名前がありますがこの人がいわゆる“金満家の岸本”であるのかどうかハッキリしなかったため図には書いてありません。

堂の前岸本屋敷といえば裁判所の西隣、金満家岸本の所有屋敷である。その屋敷にはアンマーがいて遊郭に派遣している。

大正元年12月1日 沖縄毎日

沖縄の遊郭 -新聞資料集成- p591 (省略と編集)

新聞記事で名前をあげられた岸本屋敷は裁判所隣の貸家(緑)のことなのでしょう。

辻の家主で引用した新聞記事には一軒所有者の名前もあり「若狭町・岸本オミト」の名が見えますがこの名が堂前岸本なのかもハッキリしません。

最初に戻るのですが鏡水(カガンジ)は現在の空港や基地あたりで、先原崎燈台が戦前は有名でした。また戦前は砂地を活かした鏡水大根(鏡水大根 - Google 検索)がありましたが最近また生産されているようです。

宮城真治さんの「沖縄地名考」からカガンジの項を引用します。

鏡水はカガンジと読み、小禄村の字名であって鏡水大根をもって知られたる砂質の土地である。

国頭村字辺土名の小字に鏡水がある。そこもまた砂地である。その他にも小字名にカガンジという所がいくらもあるが、砂地であることはこれも同一である。 カガンジは、山原では多くハガンヂといい、それが原音に近いものであろう。

ハガンヂはハガーヂ即ち剥げ地の義で、不毛なる砂原を意味したと思われ、内容において兼久や与那と相通ずるものである。

グダグダ 鏡水

兼久は前島、兼久浜は波之上と古波蔵、与那がつく地名は県内にいくつもありますね。

まとまりも結論もないのですがこんなところで。

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]