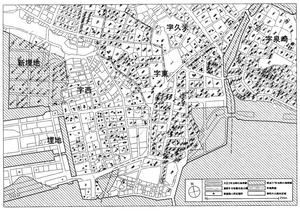

新聞資料による旧慣制度撤廃後那覇の地図作成

面白かったのでご紹介。

新聞資料による旧慣制度撤廃後那覇の地図作成 : 近代期那覇の復原的考察(歴史・意匠)

http://ci.nii.ac.jp/naid/110006974616

画像は論文からスクリーンショットで作成。潰れちゃってるとこがあるので興味のある方は原文にあたってください。

1134 x 800 460KB

那覇全体の宅地割について述べたい。先の復原作業では昭和期の地図を土台としたが、それにも関わらず明治37年の地番を推定することができた。つまりこれは、明治37年以降の地割が大部分において細分割されることなく昭和期まで継承されたことでもある。これらの各地割形状は、正方形に近い多角形の形状をして屋敷型の宅地割で、1737年に出された屋敷地一辺の長さでもって制限を加える近世の家作令に由来すると見て間違いない。遊廓地を除く大部分については、久米をはじめとして比較的広大な宅地割で構成され、昭和期の地図でもその様子は窺える。那覇の現住人口は、垣花・牧志を編入した後の明治36年の時点で42,842人、大正3年には56,481人に増加している。この15000人余の増加人口は、各宅地の内部において貸家を建てて吸収されたと解釈できよう。

「この15000人余の増加人口は、各宅地の内部において貸家を建てて吸収された」ってのは興味深いです。

昔の屋敷割の図は県立図書館の貴重資料デジタル書庫で「久茂地村屋敷図」を見ることができます。

http://archive.library.pref.okinawa.jp/?type=map&articleId=50017

字西・字東を中心とする一帯には、寄留商人による大規模な米穀、呉服、雑貨の卸売店舗、本土商店の支舗、高級旅館、銀行、大通りに面しつつも敷地の狭小な箇所については飲食店が分布する。海に面する字西の埋地には、海運業者、材木業者、砂糖や肥料関係の移出入業者とその倉庫が集中し、字西辻には近世以来続く遊廓街と、その一部に菓子店や飲食店があり、字東西岸・字泉崎中央部には明治41年に辻遊廓に統合されるまで渡地遊廓、仲島遊廓があった。各戸の敷地が広大な字久米には会社役員の寄留が多く医院、教会などがある。字若狭町の南側には官舎が集中し、北側には漆器製造関係者が目立つ。字久茂地には、電機会社や農場試験場、移民取扱所、染物所、パナマ帽工場、製材工場、樽製造工場、煙草工場などの工場が多いが、久茂地川に沿った立地に起因するであろう。字泊においては、前島には製塩業者、その他に多数頻出するのは車夫で、首里との往来に需要があった。

なお那覇全体に関しては、至る所に県内外出身の相当数の寄留者がいた。商店に丁稚した者はもちろんのこと、医者も好立地の場所に寄留して開業し、寄留商人も更なる適地を求めて移転する事例が見られる。

最初にあげた図の範囲の街の様子を見るのには国場組社史のなかにある市街図がわかりやすくていいです。

新聞資料による旧慣制度撤廃後那覇の地図作成 : 近代期那覇の復原的考察(歴史・意匠)

http://ci.nii.ac.jp/naid/110006974616

画像は論文からスクリーンショットで作成。潰れちゃってるとこがあるので興味のある方は原文にあたってください。

1134 x 800 460KB

那覇全体の宅地割について述べたい。先の復原作業では昭和期の地図を土台としたが、それにも関わらず明治37年の地番を推定することができた。つまりこれは、明治37年以降の地割が大部分において細分割されることなく昭和期まで継承されたことでもある。これらの各地割形状は、正方形に近い多角形の形状をして屋敷型の宅地割で、1737年に出された屋敷地一辺の長さでもって制限を加える近世の家作令に由来すると見て間違いない。遊廓地を除く大部分については、久米をはじめとして比較的広大な宅地割で構成され、昭和期の地図でもその様子は窺える。那覇の現住人口は、垣花・牧志を編入した後の明治36年の時点で42,842人、大正3年には56,481人に増加している。この15000人余の増加人口は、各宅地の内部において貸家を建てて吸収されたと解釈できよう。

「この15000人余の増加人口は、各宅地の内部において貸家を建てて吸収された」ってのは興味深いです。

昔の屋敷割の図は県立図書館の貴重資料デジタル書庫で「久茂地村屋敷図」を見ることができます。

http://archive.library.pref.okinawa.jp/?type=map&articleId=50017

字西・字東を中心とする一帯には、寄留商人による大規模な米穀、呉服、雑貨の卸売店舗、本土商店の支舗、高級旅館、銀行、大通りに面しつつも敷地の狭小な箇所については飲食店が分布する。海に面する字西の埋地には、海運業者、材木業者、砂糖や肥料関係の移出入業者とその倉庫が集中し、字西辻には近世以来続く遊廓街と、その一部に菓子店や飲食店があり、字東西岸・字泉崎中央部には明治41年に辻遊廓に統合されるまで渡地遊廓、仲島遊廓があった。各戸の敷地が広大な字久米には会社役員の寄留が多く医院、教会などがある。字若狭町の南側には官舎が集中し、北側には漆器製造関係者が目立つ。字久茂地には、電機会社や農場試験場、移民取扱所、染物所、パナマ帽工場、製材工場、樽製造工場、煙草工場などの工場が多いが、久茂地川に沿った立地に起因するであろう。字泊においては、前島には製塩業者、その他に多数頻出するのは車夫で、首里との往来に需要があった。

なお那覇全体に関しては、至る所に県内外出身の相当数の寄留者がいた。商店に丁稚した者はもちろんのこと、医者も好立地の場所に寄留して開業し、寄留商人も更なる適地を求めて移転する事例が見られる。

最初にあげた図の範囲の街の様子を見るのには国場組社史のなかにある市街図がわかりやすくていいです。

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]