養蚕関係の施設

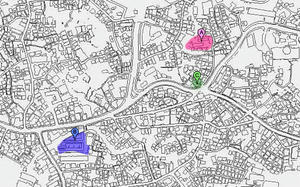

「那覇市旧跡・歴史的地名地図」と真和志民俗地図から坂下あたりの養蚕関係施設。

AとBは養蚕試験場跡(参照:那覇市旧跡・歴史的地名地図)、Cは真和志民俗地図による瑞泉社。

参考:グダグダ(β) 瑞泉社(製糸)

沖縄大百科事典から。

明治初期には、旧士族のあいだでも養蚕をするものがみられ、さらに1897(明治30)年に、沖縄県は養蚕奨励のため専任技手を農事試験場におき、また場内に桑園を設け、各町村の巡回指導などをおこない、一般への普及につとめた。

大正時代に入り、養蚕は全県下に普及し、とくに第一次世界大戦による絹糸価格の高騰と、21(大正10)年以降の糖業不振から、農家所得の安定確保をはかる手段として積極的に奨励された。28(昭和3)年沖縄県立養蚕試験場が独立、30年には蚕業取締所が設置されて、蚕糸業に関する試験研究および取締期間が整備された。(略)また「蚕糸業法」による組合製糸・瑞泉社の設立もみられ、県下の産蚕処理にあたり、原料生糸を生産した。40年には沖縄蚕業史上最高の502トンの収穫をあげ、養蚕戸数約9000戸、桑園面積1304ヘクタールとなり、重要な副業として発展した。

沖縄大百科事典(省略と抜粋)

同じ項の「原蚕飼育」から。

昭和初期の沖縄の養蚕は、種繭(春蚕、晩秋蚕)と糸繭(夏蚕、初秋蚕)の生産があったが、繭の生産量や販売価格の面から、種繭生産を中心としていた。

(略)

片倉・神栄産業・郡是・昭和・昭栄などの各製糸会社は1929(昭和4)年ごろから、那覇市に出張所を置き、31年には農林省蚕糸試験場沖縄試育所も設置され、増殖事業が開始された。(略)春・秋の種繭のころには各県の蚕業関係研究者や製造業者が来県し活況を呈していた。

原蚕飼育は分場方式がとられ、養蚕家は業者から委託された原種を飼育し、生産した繭を販売する方法であった。原蚕製造高は、37年には原蚕種が全国の12.5%、普通蚕種は1.4%で、全国でも優れていた。売上高は46万5030円、ほとんどが県外移出であった。

沖縄大百科事典(省略と抜粋)

戦前の新聞をみていると蚕関連の広告がけっこうあります。

現代では浦添市が養蚕にとりくんでますね。

AとBは養蚕試験場跡(参照:那覇市旧跡・歴史的地名地図)、Cは真和志民俗地図による瑞泉社。

参考:グダグダ(β) 瑞泉社(製糸)

沖縄大百科事典から。

明治初期には、旧士族のあいだでも養蚕をするものがみられ、さらに1897(明治30)年に、沖縄県は養蚕奨励のため専任技手を農事試験場におき、また場内に桑園を設け、各町村の巡回指導などをおこない、一般への普及につとめた。

大正時代に入り、養蚕は全県下に普及し、とくに第一次世界大戦による絹糸価格の高騰と、21(大正10)年以降の糖業不振から、農家所得の安定確保をはかる手段として積極的に奨励された。28(昭和3)年沖縄県立養蚕試験場が独立、30年には蚕業取締所が設置されて、蚕糸業に関する試験研究および取締期間が整備された。(略)また「蚕糸業法」による組合製糸・瑞泉社の設立もみられ、県下の産蚕処理にあたり、原料生糸を生産した。40年には沖縄蚕業史上最高の502トンの収穫をあげ、養蚕戸数約9000戸、桑園面積1304ヘクタールとなり、重要な副業として発展した。

沖縄大百科事典(省略と抜粋)

同じ項の「原蚕飼育」から。

昭和初期の沖縄の養蚕は、種繭(春蚕、晩秋蚕)と糸繭(夏蚕、初秋蚕)の生産があったが、繭の生産量や販売価格の面から、種繭生産を中心としていた。

(略)

片倉・神栄産業・郡是・昭和・昭栄などの各製糸会社は1929(昭和4)年ごろから、那覇市に出張所を置き、31年には農林省蚕糸試験場沖縄試育所も設置され、増殖事業が開始された。(略)春・秋の種繭のころには各県の蚕業関係研究者や製造業者が来県し活況を呈していた。

原蚕飼育は分場方式がとられ、養蚕家は業者から委託された原種を飼育し、生産した繭を販売する方法であった。原蚕製造高は、37年には原蚕種が全国の12.5%、普通蚕種は1.4%で、全国でも優れていた。売上高は46万5030円、ほとんどが県外移出であった。

沖縄大百科事典(省略と抜粋)

戦前の新聞をみていると蚕関連の広告がけっこうあります。

現代では浦添市が養蚕にとりくんでますね。

PR

Comment

ブログ内検索

アクセス解析

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

[08/08 なちょうらーざ]

[07/19 shimoji]

[07/19 shimoji]

[03/21 2階の店舗の娘]

[03/05 福島敏彦]